这个曾经的土匪,只因为看了一眼100年前的小学课本!竟成了当今中国的侠客……

他曾自认是个“土匪”,

机缘巧合,因为看了一眼,

中国100年前的小学课本,

竟成了当今中国的侠客,

走在了正义的路上,

究竟,在他身上发生了什么……?

他,就是邓康延

1958年,邓康延生于陕西西安,父母都是支援大西北的知识分子,儿时他是在北京长大的,6岁半才回到西安上学。

他说自己是个“土匪”,因为满口京腔,其他孩子都叫他“北京猴”,欺负他,他也不示弱,就“打死仗”,人家把他按在地上,他无力挣扎,就恶狠狠地掐对方脖子。

看他实在太过调皮,同住一个院子的老大哥,担心地对他说:你不能整天都出去疯跑、打架啊。还把自家的书借给他看,从此他仿佛就脱了胎换了骨,如果不是因为老大哥,他可能早就变成一个,不知长进的混混了。

他所出生的时代经历过大跃进,也遇上过可怕的三年大饥荒,好不容易上学了,又碰上文革,正读石木水火的课本被急停,老师要求大家抄写最高指示,还没来得及学‘日月星辰’,美好的小学生活就突然变味了。

1977年,全国恢复高考后,他考上了西安矿院学院地质系,毕业后,被分配到煤科院西安分院,就这样当了十年的地质工程师,可他喜欢舞文弄墨,唐诗宋词,1982年,他开始在全国各大报刊发表诗歌、散文、小说、杂文、译文,其中多篇获奖,尤其是他的散文,曾创下《读者》转载之最,他也随之被媒体誉为“岭南才子”。

1992年,他南下深圳,曾任职《深圳青年》策划总监、香港《凤凰周刊》主编,出版过各类着作及电视作品,代表作都曾入围全国畅销书排行榜。

然而在从事媒体工作的过程中,随着接触人的增多,以及对中国文字的深入挖掘,他越发感到,复原历史真相责任的重大和艰难。

他曾接触过一拨,热爱田野调查的朋友,席间听到中国远征军的壮烈故事,他悲从中来,当即拍桌发誓:对于逝去的历史,最好的纪录是影像,我以后一定要拍个纪录片,

还原真相还远征军的尊严。

在他看来,一段鲜活的影像,胜过万千白纸黑字,而他绝不仅仅是说说的,更是这么干的,他竟毅然决然地辞去,《凤凰周刊》主编的高薪职位,开始投身于中国真实纪录片的制作。

众所周知,拍纪录片周期长,回报低,是个极有可能赔本的买卖,可他却乐于去做,去挑战。

他说:如果我不去拍,很多老人和事件,就会被岁月湮没。

2007年,为了拍摄《远征军》,寻找活着的老兵,他去了云南。

闲暇时,他还四处在街头,搜寻当年的书籍报刊。而当他在一个旧货市场淘书时,发现了几册民国年间的小学课本。

再仔细一看,他大吃一惊,课本的编者,竟然是蔡元培、叶圣陶等大家。

黄昏,小城客栈,他忍不住捧起老课本,细细品读。

他突然发现了这片土地上,遗存的童年美好,同行一位做纪检工作的大哥,也被他津津有味的样子吸引过来。

他俩不由自主地,一课一课地朗诵起来,读后,那大哥感叹道:范本啊!民国教育,真是育人的教育。

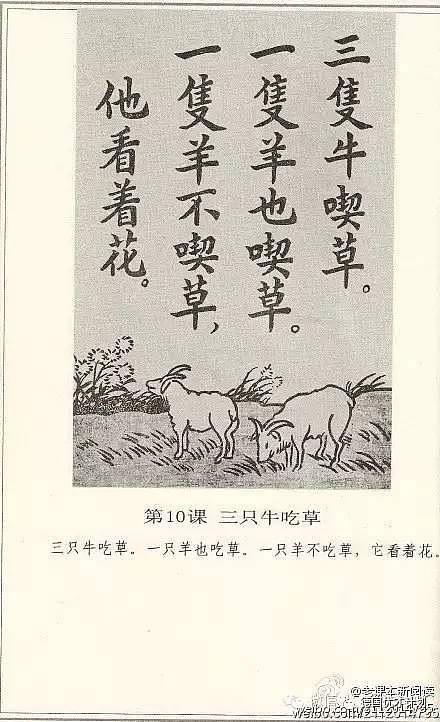

这一篇,叶圣陶编文,丰子恺插图:“三只牛吃草,一只羊也吃草,一只羊不吃草,它看着花。”最后一句,一个逆转,末一只羊突然,就像一位哲学家、艺术家,淌着民国的审美和情趣。

这一篇里,老先生穿着长袍,

拉着二胡,悠然自得,孩子们唱歌是见嘴不见眼,窗外的柳树已经发芽了。

再看标题是“乡村音乐课”,这就是民国具有的乡村气。

“竹几上,有针、有线、有尺、有剪刀,我母亲,坐几前,取针穿线,为我缝衣。”寥寥数语,全是白描,但慈母手中线的唐诗意境,却翩然跃于纸上。

“小弟弟,在母怀,见姊来,伸手向姊,姊抱弟弟,窗前徐步”

手足之间的情谊简单而质朴,民国老课本总是这么温暖,其实原本也不需太多的说教。

民国年间,兵荒马乱,但教育未废止,上有信念,下有常识,小学课本者,二者于一身。于沧桑百年后愈见纯真。

看了这些民国老课本,你就能感觉到,为什么在那个年代,教育虽然没有现在这般普及,很多人可能只上过几年小学,但他们所受的这种人伦、三观的教育,一辈子都够用了。

用最简洁的语言,展现了最有画面感的童真之美,穿越百年岁月,品读这些充满生命力的老课文,让人觉得感动而温馨。

而更让他感到震撼的是,这些民国老课本,都是在最刻苦的环境下完成的。

当时,一二八事变,日军轰炸商务印书馆,包括宝山路的总管理处、编译所、印刷厂全中弹起火,在这样危急的情势下,商务印书馆仍坚持将课本赶印出来,他觉得这些课本,是史上最简朴,却又最悲壮的课本。

一次偶然的相遇,让他就此跟民国老课本,结下了一生的牵绊,他毫不犹豫地走上了,收藏中国老课本的之路。

北京潘家园、西安朱雀路,深圳新秀村、广州珠海中路,纽约的唐人街、巴黎的旧书市场,都成了他流连淘书的宝地。为了搜集民国老课本,他甚至专门几次去台湾,几年下来,他收获颇丰,一共收集了千余册民国老课本。

有好友生动地描述他买老课本的场景:经常强买强卖,对着人家标好价的货品,他会比划出自己认同的价,讨价还价,在对方不同意的情况下,他强行将货品抱在身上,然后说yes,yes,yes,拿了就跑,弄得店家只能边笑边成交。

这是‘臭名昭着’的‘邓式土匪式买卖’。

但他绝不是为了自己的爱好,才如此拼命般乐此不疲去收藏的,他说:我是想让现在的孩子们,也能感受到母语的温润,那些老课本就像一面镜子,照着我们现在的不足和不甘。

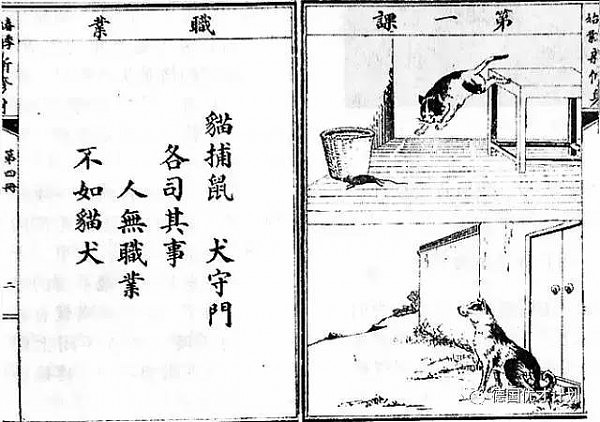

而越对民国老课本了解,他就越是对之着迷。他发现,编写这些小学课本的,竟然都是蔡元培、张元济、陶行知、沈颐等一流大家,他们怀抱着为民族未来谋福祉的愿景,专心致志为小学生们编撰了这些课本。

辛亥革命后很多学者志士,就已重视到中华复兴一定要从教育,而且是最基础的小学教育着手。

晏阳初、陶行知、梁漱溟等大家,尽心竭力用方块汉字,传达着这世上最美好的人文情感,既有东方的传统内容,又有西方的先进理念。

为了让课本既有工具性,又兼具人文性、文学性,既承袭传统文化的风骨,又带有面向世界的开明,大学者们可谓绞尽了脑汁,共同讨论,反复修改,常为一字,费事恒至一二日。

有次大学者们在编撰一课时,为用“来来来,来上学”,还是用“去去去,去上学”而争论不休。

有学者认为“来”字笔划多,小孩不易学,应改成“去”。但又有人反驳说“去字太俚”,不庄重,几天争执,最后出现在,课本上的还是“来来来,来上学”。

每本书,就是这么一点一点抠出来的。

大学者编小课本,平实简洁敦厚的文字,如同蹲下来,看着孩子们的眼睛去说话的先生,这样的课本,怎能不叫孩子们喜爱?

他将这段历史称为“最近的春秋”。

可以和两千多年前百花齐放、百家争鸣的春秋战国相提并论。

研究这些民国老课本后,他开始给报刊撰写一些阅读体会,没想到这一写,竟炸锅了。《读者》、《读库》等报刊,纷纷为他开辟了专栏。

而后他更是将,自己收藏的课本集结成书。

这一页书的字缺了几个,就从别处挖过来。这一页书的图比较模糊,就使用电脑来修复。…………

花了半年多的时间,他杂取各种民国老课本之精华,终于汇编成一本书。

他掀起了一股,重读老课本的阅读热潮。

“民国的课本好善良啊!”

这样给他反馈的读者不计其数。

台湾作家张晓风与席慕容,过去与他素不相识,可张晓风在大陆书市,一口气买了10多本,回台送给文化界的友人,席慕容也特别为此书发表,〈民国初年的奇书〉一文。

随着对老课本,和民国文化书报刊的深入挖掘,他又从这背后选择了,蔡元培、胡适、马相伯、张伯苓、梅贻琦、竺可桢、晏阳初、陶行知、梁漱溟、陈寅恪十位大家,打算拍成十集纪录片《先生》。

每次谈起民国先生的家国情怀,他屡屡感同身受红了眼眶:所谓先生,那是一种,骨子里的儒雅和端庄,是‘授人以鱼’,和‘授人以渔’的方法和取向。

先生是正能量,尽管现在我们只能说说他们的背影,可他却要穷极所能的去寻找他们,他无论拍哪位先生,都会付出百分百的力气,都要尽力去他的家乡,走他走过的路,大量采访他的后代、学生、学者、传记作家等等。

但重走先生之路,不乏失落与伤感。经常当他刚采访完时,他就收到噩耗,又有几位知悉民国先生的老人去世了。

这更让他感觉到,留下先生的背影,必须争分夺秒。

终于,他的纪录片成功问世,他让这些大家先生们走进了当下人的视线,为当今的中国教育,立镜一面,呼喊十声。

揭示中国教育的宏观走向和个性榜样,余音袅袅里是千年前,范仲淹先生的长叹:

云山苍苍,江水泱泱,

先生之风,山高水长。

同时他还出版了同名书,并延伸扩展出多个城市的,《先生回来》巡回展,将老课本、民国书报刊、先生融为一体,全面展示给当今世人。巡回展览所到之处,人潮涌动反响强烈。

陈丹青曾高呼:先生回不来了!回不来了!他却坚定地相信:先生就是总会回来,哪怕是蹒跚地回来,踉跄着回来。

2013年9月,他又作为制片人拍摄了纪录片,《盗火者:中国教育改革调查》,《盗火者》的制作团队,走访了中国30多所大中小学,采访了50多位一线教师,访问了20多名教育学者,以影像介入中国教育的现实。书籍《盗火者》的序言中,陈丹青毫不留情地以悲观论调谈教育:“大荒谬,大荒败,罄竹难书而书之不绝。”

学者朱学勤也坦言,作为教师,如果珍惜三尺讲台,“课堂上的氛围,也许就跟隔壁的教室不一样了”。

而他也并不掩饰自己的悲伤,他说:制作这部纪录片及其衍生的这本书,都不是喜悦的过程,今日中国教育之疮痍,前所未见,以纪录片的形式,把当下教育之现状呈现于人,只求唤醒人心。

如今的他仍然走在,抢救中华教育文化的路上,他说自己是双重性格,在两条道上游走。

他是“土匪”,但他不像匪,更像个“侠”:好打抱不平,又极为性情,在熙熙攘攘的人群里,他是那么地特立独行。

他好喝上两口,酒桌上兴致来了,话匣子也就打开,收都收不住了,会即兴的吟诗唱歌。

他的泪点极低,自己做的纪录片,全部都烂熟于心了,但每次重看,还会在屏幕前稀里哗啦地掉眼泪,他爱打抱不平,开车上路,旁边一辆面包车向外,抛了个空塑料瓶,他下车把瓶子捡起来,就给人家扔回去,对方纳闷:“我扔个瓶子关你什么事儿啊?”

又往外扔,他就又下车捡,再给人家扔回去,三番两次,最后,对方怒了,直接把瓶子砸过来,关窗走人。

可他做纪录片更是遭到,许多人的反对,为市场考虑,要删掉片里的一些内容,可他却坚决不删。

他对旧物的固执和迷恋,都是为了回归,教育回归教育,历史回归历史,常识回归常识。

所以,尽管自己越来越穷,他却仍然伏案疾笔,弓背弯腰,栉风沐雨,废寝忘食,依然背负着文字的行囊,在还原真实的征途上踏实地行走着。

稍得闲暇,他一定会去,旧书市场四下搜寻民国老课本。

那些搜集来的老课本,几乎堆满了他书房的每个角落,夜深人静时,他常常为先生们吟诵,与先生们畅谈。

他的理想只有一个:重回民国,因放不下良善美育,重编旧书,只为了让先生归来!

他始终相信:教育是一项很美很温暖的大业,它朝向人生命的内里,成为知冷暖的皮肤,识明暗的眼睛,辨善恶的心灵。

从一名地质工程师到杂志主编,再到纪录片制作人,他以文字影像立心,揭示和匡正即将被淹没的史实,关切当今中国时代洪流中,飘零的弱势群体,与同道一起,守护着中国教育的初心。

因为在中国只有,教育的提升才是大提升,心智的驰骋当为大驰骋。

汉字如石粒,磨砺搭配,联起就是一串项链珠玑。

那一摞摞民国旧书,从先生们的手中穿越故去的历史,带着全新的期盼,更凝成了重塑未来的希望和力量!

心之悲悯,情之热烈,他这位中国教育的真正侠客,值得我们所有人的致敬!点赞!

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64