中国女子花百万在柬埔寨找人代孕 孩子出生后却是脑萎缩(组图)

林涵带孩子出门看病。

很长一段时间,林涵(化名)不愿回忆过去半年的经历。她总觉得那不可能发生在自己身上,尽管她真切地经历过拥有孩子的喜悦和被困失去自由、仓皇逃亡的恐惧绝望。

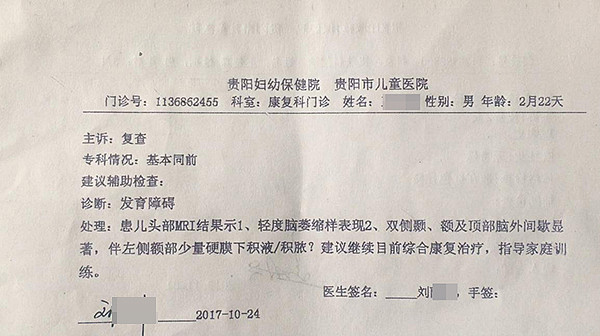

直到2017年10月21日下午看到儿子的体检报告单,“轻度脑萎缩”几个字仿佛巨石般砸向她,击溃了她。

她瘫坐在医院的椅子上,痛哭了一个多小时,心里只有一个声音:“我拼了那么大的努力把他带到世界上,他是一个不健康的孩子,他这辈子该怎么办?”

不满三个月的孩子躺在婴儿车中,睁着大眼睛看着她。

她怎么也没想到,自己花上百万代孕生出的孩子,刚出生就身患重症。更令她心寒的是代孕中介的态度,对方回复她:“放弃这个孩子,重新给你再做一个。”她不明白,孩子快三个月了,她怎么放弃?

2017年11月,记者在上海一家宾馆见到了林涵。她刚离了婚,带着孩子来上海看病。33岁的她身形瘦削,脸色有些苍白,穿着一身粉色睡衣缩在椅子上,说话时语速很快。回忆起那场改变她命运的异国非法代孕经历,她几度哽咽。

以下为林涵的口述。

“像疯了一样,就想要个孩子”

2011年结婚后,我一直没有怀孕。

2013年10月份,我在上海一家洋酒公司做销售督导。有一天上夜班时,突然间肚子疼得浑身冒汗,被送去医院看急诊。

一位很出名的妇科专家怀疑我是先天性子宫发育不良。一做核磁共振,真的是单角子宫、残角子宫。后面又做了手术,输卵管割掉了一侧。医生告诉我,我以后生育是很困难的,可能只剩25%的机会。

当时觉得,老天对我太不公平了。我从小吃了那么多苦。父母去世得早,19岁就去上海打工。刚去的时候住200块钱一个月的地下室,蚊子咬,又没有空调,来例假的时候疼得冒汗,我就在席子上打滚。我文化程度也不高,边打工边上的大专。在上海打拼了10年,好不容易从最初的销售员做到了销售督导。丈夫在上海待了三年后回老家工作,我们两地分居。

一开始,我只想做试管婴儿。上海,贵阳,广州,香港,能去的医院我都去了。每家公立医院做试管婴儿的,都人山人海的。因为以前吃过抗抑郁症药,一直没能成功建档。

后来听说泰国做试管婴儿成功率高,我又去了泰国的一家医院。跟我同一批去的7个人,全都没有一次成功。医生说我的身体条件比她们差得多,我大受打击,灰溜溜地回了国。

回来后我着魔了一样,到处咨询,加了一二十个QQ群、微信群。柬埔寨金边的一家试管婴儿诊所客服找上我,武汉的一家代孕机构的工作人员也找上我。还有一位“病友”说跟我情况一样,约我一起去柬埔寨做代孕。

那时候我就想不明白,别人都是一结婚就生孩子,我这个就没戏,怀不上,我能怎么办?我怕这次不去的话,这辈子都要不到孩子了。

因为国内代孕违法,很多人就到印度、泰国等东南亚国家做代孕。2015年印度、泰国相继打击非法代孕,很多人转去柬埔寨。我没想到,就在我到柬埔寨的第二天,2016年10月24日,柬埔寨政府发布了针对商业性代孕的禁令,直接导致很多外国代孕夫妇回不了国,我也没能逃脱。

之前约我同去的“病友”没有出现。后来我才意识到,她很可能是武汉那家代孕机构安插的“托”。

到金边后,我先去了试管婴儿诊所。之后武汉的代孕机构工作人员带我去了他们合作的柬埔寨某生殖遗传医院。那是一家中国人投资的医院,请来的都是国内的妇产科专家。医院有八层楼高,下面三层是医院,上面是住宿酒店,看起来规模更大、环境更好。

一去,一位女医生给我做了检查,让我先促排卵,不行的话再找代孕。从第二天开始,我每天肚子上打两针促排卵针。到第5天的时候,医生说卵促不起来,因为我的子宫不好,盆腔又积液积水,做试管成功率很低,必须找代孕。

那时我还不知道自己可能被“套路”了,先劝说客户促排卵、再告诉他们只能做代孕据说是他们惯用的伎俩。

2016年11月1日,我和武汉的代孕机构签了合同,45万包成功,两年之内包孩子健康出生,包DNA,包回国。

在国内,包成功套餐要65万到70万。柬埔寨“代妈”(指代孕母亲,下同)只拿7500美金,所以费用要低一些。

“终于有孩子了”

签约前,代孕机构工作人员带我去他们在柬埔寨的代妈基地参观过一次。那是位于柬埔寨金边郊区的一栋白色三层别墅。一进门,是间宽敞的客厅,五六位代妈打赤脚坐在地上,两位刚移植完胚胎的代妈躺在地垫上。

客厅里电视、冰箱都有。我打开冰箱,里面有些脏,但有肉有水果。

工作人员说,这样的别墅他们在柬埔寨有五六个,一个别墅有4间房,代妈一人住一间,有营养餐有水果,不用干活。

没怀孕的代妈们齐刷刷站在了我面前,冲着我嘿嘿笑。她们年龄看上去比我还大。我看面相选了两位,一位说自己22岁,生过两个孩子;另一位叫阿星的说自己26岁,生过一个,还拿出身份证给我看。问她怎么生的,她把衣服撩起露出肚子,两只手顺着肚子摆出下滑的姿势,表示是顺产。

阿星后来成了我孩子的代妈。直到生产前一天她才告诉我,中介教她说只生过一个,但其实她生过三个孩子,最大的12岁,最小的2岁。

来基地之前,阿星离婚了,在外面洗碗打工,一个月50美金。有中介找到她,告诉她帮别人生孩子可以拿到6000美金,每个月还有150美金的工资,吃的好住的好,不用干活,她就去了。

去了后发现并非说的那样:她那个基地里有二三十个代妈,只有两间房给她们睡,十几个代妈得打地铺挤一个房间,夏天空调只开一会儿;水果、肉这些,有客户去参观时才摆出来;代妈们得自己洗衣服扫地,有时还会挨骂。

而这些,中介不会让客户知道。

2016年11月3日上午,我被推上手术台取卵。麻醉药注入体内,意识开始昏迷。半小时后醒来,只觉肚子胀痛,坐不起来。我就在手术台上哭,痛得呕吐。医生说给我取了7枚卵子,卵巢伤到了。我在病床上躺了5天才回国。

12天后,中介给我发来代妈移植胚胎的照片。十天后告诉我,怀孕了。

(阿星)怀孕3个月时,我心里忐忑,又飞去柬埔寨带代妈做产检。当B超探头在代妈肚子上移动时,我隐约看到宝宝的小脚丫一蹬一蹬的。医生说,宝宝很乖很有活力。我笑嘻嘻的,转过头还忍不住看。

终于有孩子了。那一刻,觉得老天对自己真好。

滞留柬埔寨

孩子出生前两个月,中介就让我提前去。那时我已经做到了公司副总,月薪三四万。为了孩子,我把工作辞了。

2017年6月30日到柬埔寨后,中介工作人员不在,我一个人在酒店里等。别人告诉我,怀孕后期要一个星期检查一次,不然怕孩子在里面缺氧。

7月12日,代妈检查出胎盘钙化,需要每天吸氧直至孩子出生。中介认为会“折腾”代妈,不同意。

等到7月24日预产期过了,还是没有动静。我就把代妈带到条件好一些的医院。代孕机构的工作人员说那儿没法办出生证,让我送到他们指定的医院。在车上时,代妈痛得满脸通红,我把手给她,她就使劲地捏我,眼泪都出来了。

我们去的是一个三层楼高的小诊所,紧挨着高架桥和加油站,噪音很大。病房只有5平米左右,小桌子上满是灰尘,还有蚂蚁在上面爬。

到医院时已是晚上5点多,中介让一名翻译留下来陪护,不让我进去,怕被医生知道是代孕的。

回酒店后我担心得睡不着,迷糊间等到凌晨三点还没消息。我就出去找车,酒店前台说这里晚上出门不安全,劝我别去,我顾不上那么多,找了个三轮车就胆战心惊地奔过去了。

凌晨五点多到医院时,孩子刚生出来,还在擦洗。我弹了下孩子的手和脚,孩子“哇”一下哭了出来。没待一会儿,中介催我回去。

我急得生病了,扁桃体发炎,难受得要死。晚上6点多又灰溜溜地去了,看到儿子撅着背躺在那儿,满脸发紫,呛奶了,找来医生抢救了半小时才回过神。中介发微信让我赶紧走,说医生知道你是代孕的就完蛋了。那时外面下起了大雨,我不放心孩子,偷偷待到第二天早上才走。

就这样,每天偷偷摸摸地半夜去、早上回,坚持了4天。4天后,中介将孩子交给我。那时我已经付到35万了,合同上写的是:10万尾款是包孩子的亲子鉴定,健康评估,还有回国手续。

中介让我先付尾款。我坚持按合同上写的,先做亲子鉴定等再付尾款。我们就吵了起来。

这之后,我带孩子去医院检查,查出患有黄疸,但因为不是出生的医院,无法做新生儿评分等全面检查。

孩子的黄疸一直不退,我心急如焚,担心黄疸会入脑,便决定自己去办回国手续。一去金边机场移民局,我和丈夫、孩子的证件便被扣留,对方怀疑我们是贩卖人口,要调查我们。

林涵和丈夫、孩子的证件被金边机场移民局扣留。

我和丈夫四处托人找关系,还求助中国驻柬埔寨大使馆,使馆工作人员告诉我们,中国代孕不合法,他们也只能督促移民局走法律程序。

滞留柬埔寨的两三个月,我们东躲西藏的,这个酒店住几天,那个酒店住几天,怕真把我们逮进去了。那时整夜整夜地睡不着,看着孩子直掉眼泪,天天盼,不知道什么时候可以走。

丈夫也因为回不了国生意失败。跟我们一起被滞留的两对代孕夫妇先后“跑路”。我不愿走,还是想以正规途径回国。从未对我发过脾气的老公,第一次歇斯底里地爆发了,骂我“到现在还没清醒过来”。我默不作声,一个劲地哭。

惊魂逃亡

最终我们也逃了。

2017年10月9日,在收到法院传票后,我和丈夫花了26500美金,找当地的蛇头偷渡回国。

出发前,蛇头告诉我们,路上会很艰辛,贵重物品都不能带。我们就把所有行李都扔了,什么都不敢带,只买了一个背包,装孩子路上用的奶粉、奶瓶、湿巾、纸尿裤等。我和丈夫还特地买了套当地人穿的花衣服花裤子穿上。

下午五点,天开始变黑了,一男一女两位蛇头来酒店接我们,把我们转移到蛇头的一个民宿窝点。第二天早上九点多,我们从金边出发,坐七八个小时的皮卡车后到了一座桥边。4个骑摩托车的柬埔寨女人正等着我们。

车门一开,我还没反应过来,一位胖胖的女人一把抱过孩子,拿出一块事先备好的脏毛巾盖住孩子的头。另一位女人帮我拿包,甩给我一件黑衣,示意我套上。他们说越南话和柬埔寨话,我听不懂,只能按她们说的来。

坐上摩托车后,胖女人抱着孩子坐我后面。我不敢动,也不敢回头,一只手死命地拽着孩子的小脚。车疾驰在山路上,绕来绕去,大约半小时后,来到一个关口,开始冲关。我缩着头不敢看,只隐约听到一句“OK”后,车便冲了过去到了越南境内,停在一家小卖部门口。整个过程不过5分钟。

下车后,胖女人把孩子递给我。我打开毛巾一看,孩子的脸被捂得红红的。丈夫坐的车迟迟没有来,我胆颤心惊,心想完蛋了。

半小时后,老公终于出现。他说,他们过的那个关口突然有领导检查,蛇头便绕另外一个关口过关。他当时想着要是出了问题,让我和孩子先走,不会拖累我们。我俩就在那儿,他看着我哭,我看着他哭。最后老公就拍我,说别哭了,我们最难的一关也过了。

没过几分钟,我们又坐上了摩托车。我把孩子放前面抱着,一只手拽着前面人的裤带,一只手拖着孩子的头,又紧张,手又动不了。车子绕了一个多小时后,让我们下车,我的腿还在发抖,老公就把孩子接过去。蛇头告诉我们,今晚没车了,要在越南过一夜。

第二天一早,我们吃了个米线就出发了,坐了10几个小时的大巴后下车,肚子饿,就在路边买干面包啃。之后又坐了2小时的出租车,换上另一辆大巴,从越南的南部开到北部,两天两夜,我们这辈子都没受过这样的苦。

我跟老公挤在车子最底层,窝着身子,轮流换着抱孩子。数星星数月亮,分分秒秒煎熬到骨子里。孩子哭,只能用矿泉水冲奶粉喂他。我心里一阵发酸:他大概是最小的偷渡客吧。

从大巴上下来后,又坐了七八个小时的出租车到了中越边境的A城(化名),喝口水休息下,再次坐上摩托车,之后坐摇橹船过一条河,穿过河边的草丛,来到一处两米多高的围墙。蛇头告诉他们,翻过这道墙,就是广西的C镇(化名)了。

墙下,一位边民手扶梯子等候着。老公一手扶着孩子的头,一手爬梯子。梯子晃了下,孩子差点就摔下去了。我吓傻了,从钱包中抽出一张钱塞给扶梯子的人,那人立马把梯子拽紧。

等老公过去后,我看着高墙不敢爬,双腿害怕得发抖。老公抱着孩子说:“没事,你爬。”我深吸了口气,死命拽着梯子,一步步往上爬。脚落地后,差点没站稳。

再往前穿过一条小巷,几条大猎狗冲着我们叫。蛇头说:“你们从这儿出去就可以了。”

一出去,就看到了C镇的大门,我跟老公一下子瘫软跪地。我说,老公,到了,我们这回可以回家了。丈夫“哦”了一声。我又热又累又饿,眼泪没忍住,哗地一下流出来了。

“他这辈子怎么办?”

谁知回到家第二天,就出问题了。

我带孩子去医院检查。一去,就发现孩子不对劲,他的头使劲往后仰,按都按不住,脚后跟也不会着地,脚尖是绷着的。同龄孩子能做的动作,他都做不了。新生儿评分也不及格。

四天后,去医院拿检查结果。去的路上,我心里祈求老天,我们吃了这么多苦,孩子千万不要有什么问题。

拿到报告单的那一刻,看到上面写着“轻度脑萎缩,脑积脓脑积液可能”,眼泪一下子就出来了,内心崩溃。我拼了那么大努力把他带到世界上,他是一个不健康的孩子,他这辈子怎么办。

林涵孩子的病情诊断书。

第二天去见医生,心里盼着:医生告诉我这只是个误诊。然而,医生一看片子就直摇头,说孩子情况很严重。

这之后,我带孩子去做了串联质谱筛查,排除了遗传因素的影响。开始每天给他头上打神经节苷脂,促进大脑发育;每天带他做康复、理疗、按摩。

医生说,他发育神经那一块是空白的,怀孕后期没有发育好,如果产检过程中及早发现,还有代妈的营养得到完善的话,或许不会这样。

我找到代孕机构的负责人。他说:“如果是我们这里做的、不健康的,你可以放弃这个孩子,我们重新给你做一个。”

我说:“孩子都三个月了,什么叫放弃孩子?我把他放到哪里去?”

对他们来说,孩子或许只是一个商品,但对我来说,他就是我的命。就算他真的是一个高危儿,需要我一辈子照顾他,我也不可能放弃他,倾家荡产也要治他,救他。

丈夫、亲戚也找他们谈过,他们每次都说“先付尾款再说”,还推脱“偷渡环境那么恶劣,孩子有问题,你怪得了谁啊。”

和中介沟通无果后,林涵崩溃大哭。

我找了四五位律师咨询,他们都说,代孕在中国不合法,我和中介签订的协议也无效,案件很棘手,打赢官司的可能性很低。

媒体报道后,代孕公司武汉的办事处已经搬走了,但网站还照常开放。

滞留柬埔寨期间,我跟老公矛盾激化,回国后不久就离婚了。我带着孩子去上海看病,从找代孕到给孩子治病,已经花了200多万。孩子查出问题后,保险公司都拒保了。

因为没有发育好,孩子的抵抗力格外差,经常病毒感染,全身严重湿疹。屁股、头上针打多了,现在给他指尖抽血,他都已经不吭声了。那么小一个孩子,每天要去上课、做运动,要让他撑、爬、扶。他有时不想动,就趴在那儿睡觉,或是哭,我心疼得直掉泪。

做了几个月的康复后,孩子病情有所好转。医生说康复治疗要一直做到周岁,再看他情况。

每次我带孩子去做康复治疗时,别人问我宝宝是第几胎、多大年龄生的,我不知道该怎么回答。你说这种事情说给别人听,不丢人吗?

你问我那时候为什么要找代孕,中国传统的观念是,没孩子,婚姻、家庭、你的人生都是不完整的,所以在这方面去求孩子的,很多女人都是很悲哀的。

你问我后不后悔代孕,后悔也想要个孩子啊!孩子怀到一半的时候,我还想再生一个,但经历那么多之后,我打死也不生了。

林涵给孩子喂药。

孩子在做康复治疗。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64