生在亚洲红灯区的孩子:比起暴力、性、毒品,他们更渴望外面的人生(组图)

“哪怕生命中只有那么一丝光亮,也值得我们为之付出全部的努力。”

1

泽娜·布里斯克(Zana Briski)1966年生于伦敦,

她10岁时就对摄影产生了兴趣,

拿到剑桥大学的硕士学位后,

她来到了纽约国际摄影中心,

开始学习、研究纪实摄影。

泽娜的第一个职业巅峰是在2005年,

在那年的奥斯卡颁奖典礼上,

她的作品赢得最佳纪录片奖,

她以制作人的身份,

从颁奖嘉宾莱昂纳多手中接过了闪亮的小金人。

这部名为《生于妓院》的纪录片,

是泽娜深入亚洲最大的红灯区,

在此生活了3年制作而成的纪录片。

这是一部以妓院里的孩子们为主角,

向红灯区妇孺致敬的纪录片。

是的,致敬,

我们习惯了对红灯区的偏见、批判,

却不知道这里还有无数的孩子们,

他们生活在贫穷、暴力和绝望之中,

他们比任何人都更需要一丝希望之光来点亮未来。

而这部获奖纪录片,

无形之中也成为泽娜个人的儿童救助社会试验的关键一部分,

而这个历时七年的救助试验,其结果令人唏嘘……

1998年,

泽娜来到印度加尔各答的贫民区——索纳加奇,

作为亚洲最大的红灯区之一,

这里有着庞大的特殊女性群体。

当时,泽娜想要用镜头记录这里的生活,

向世人展示这个喧嚣、热闹,

却充满颓靡、绝望的荒凉世界。

然而,

当泽娜走进索纳加奇,

首先让她感到惊讶的是,

这里的孩子不比大人少,

这些从几岁到十几岁的孩子们,

整天在巷子里、楼房里嬉戏、玩耍。

想拍红灯区是困难的。

这里不仅充斥着妓女、嫖客,

还有吸毒、抢劫、暴力等事件,

每件事情都是阴暗的、违法的,

每个人都对泽娜这样的闯入者,对镜头充满警惕。

然而,

孩子们却热情、友好地围上来,

对陌生的泽娜和相机充满了好奇。

2

索纳加奇的孩子们,让泽娜想到了一个主意,

2000年,

她带着20多部相机再次来到索纳加奇。

她住进了红灯区,

与妓女和孩子们为邻。

泽娜想要教会孩子们使用相机,

让他们用自己的眼睛去观察,

用镜头记录他们所生活的这个世界。

她挑选了8个10岁左右的孩子:

宝贝、小奇拉、琪琪、阿吉、塔塔、酷哥、麻吉和小妮,

发给他们每人一台相机。

教他们取景、构图、按快门等。

从左到右:宝贝、小奇拉、琪琪、阿吉、塔塔、酷哥、麻吉和小妮

在破旧、拥挤的索纳加奇,

在阴暗、逼仄的简易楼房里,

垃圾遍地,老鼠横行,

粗鲁的嫖客吐着脏话,

醉酒的男人大吵大闹,

涂着脂粉的女人们麻木地站在门口,

期待着下一桩生意。

当孩子们拿起相机,

他们的眼中有哀伤,

也有温暖。

酷哥作品

慵懒的小猫,

脏乱的街巷,

嬉戏的小伙伴们,

自己将要洗刷的碗筷,

黄昏时天边的一抹余晖,

……

索纳加奇日常生活的一切,

都被他们收入镜头。

阿吉作品

他们也会因为到处拍照被人呵斥,

一向安静的塔塔说:

“我不在乎,如果想好好学,就得忍耐,

日子总是痛苦、难过的。”

塔塔总是这么懂事,

当她被妈妈骂的时候,她说:

“我不在乎,妈妈就是妈妈,

我知道她是做什么的,想到这些我就伤心。

我长大了,妈妈就变老了,

她以后要是没了,

我就要照顾小妹。”

11岁的塔塔不仅要靠做衣服为自己讨生活,

还要帮妈妈照顾小妹。

塔塔作品:落日

在这里,

感到痛苦、难过的又何止塔塔。

小奇拉(左)和她的作品

失去了父母的小奇拉格外地沉默,

她和姨妈生活在一起,

每天都活得战战兢兢。

她渴望长大,

因为不想再过这种寄人篱下的压抑生活;

她又害怕长大,

因为姨妈在等着她变成摇钱树。

泽娜在教孩子们拍照

阿吉失去了母亲,

父亲是瘾君子。

母亲曾告诉他:

你不得不住在这里,

但是你必须走出去,

远离这里的世界。

但他不知道自己的未来在哪里:

“在我的生活里,

看不到一点希望的东西。”

阿吉和他的作品

琪琪的妈妈精神出了问题,

父亲要卖掉她,

在姐姐的帮助下,

她逃出来和祖母相依为命。

她每天早上4点起床,

帮邻居拖地、洗碗、买夜宵等以补贴家用,

她害怕以后像周围的女人们一样。

这些生活在红灯区的孩子们,

最先懂得的就是生活的无奈和残酷,

最早学会的就是顽强地活着。

他们有着超乎同龄人的敏感,

苦难,让他们过早地成熟,

但在命运的深渊里,

他们又显得那么的无力。

他们会对贫穷、颓废和痛苦渐渐习惯,

直到麻木。

3

在电影《这个杀手不太冷》里,

小女孩马蒂尔德曾问:

“人生总是这么艰难吗?还是只有小时候是这样?”

“总是如此。”里昂的回答干脆、利落。

可是,

也有伟大的艺术家王尔德在书中写道:

“我们都生活在阴沟里,

但仍有人仰望星空。”

在糜烂、绝望的索纳加奇,

孩子们像野草一般生长,

但他们的心中也有梦想。

宝贝作品

阿吉喜欢画画:

“画画可以表达我心中的感觉,

我把灵魂放进颜色里。”

当他通过相机打开了另一个世界,

他羞涩地说:

“我以前想当医生,

现在想做艺术家。”

琪琪说,

来我们这楼里的男人都很坏。

她能想到几年后的自己是什么样子的,

她渴望离开这里,去读书。

琪琪和她的作品

他们也有微妙的情感,

酷哥说:

“我想带宝贝离开这里,

否则,她长大后一定会去站街。”

酷哥的担忧是有道理的,

宝贝的曾外祖母、外祖母和妈妈都是妓女,

她是妈妈和一位老顾客的私生子,

她的家庭相对富足,

她不需要打零工,有漂亮的衣服,

她是自信、欢快的小精灵。

但如果没有意外的话,

她的命运在出生时就注定了。

麻吉(左)和麻吉镜头下的宝贝(右)

在印度,

有超过300万女性性工作者,

其中34%是在18岁之前进入这个行业的。

有的女孩因为贫穷被家人卖到这里,

更多的女孩则生于妓院、长于妓院,

年少为妓直到年老。

妈妈们接客的时候,

孩子们就到楼顶去玩,

或者,

用一张帘子遮挡所有的尴尬和不堪。

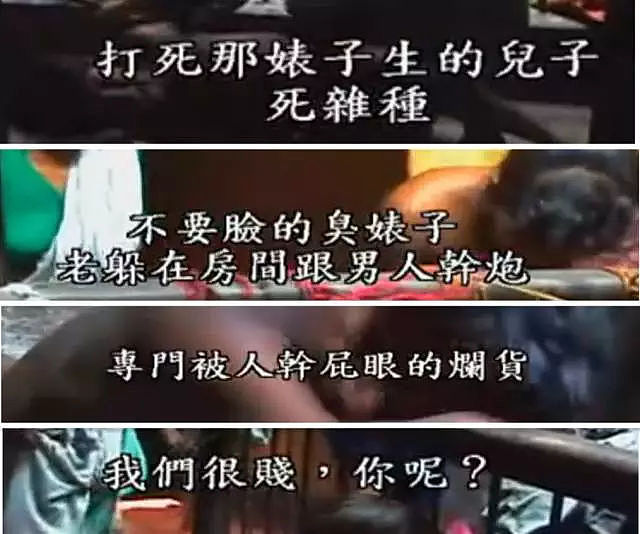

这里每天都充满了打闹和辱骂,

她们常用“婊子”、“贱货”等来辱骂对方,

甚至辱骂孩子,

以此发泄心中对自我的悲愤和无力感。

每天置身这样的闹剧中,

孩子们的眼里已看不到恐惧,

只有深深的悲哀和无奈。

比历经坎坷更悲哀的是,

他们知道命运早已注定。

4

随着对孩子们了解与感情的加深,

泽娜越来越想要帮他们离开红灯区,

逃离这既定的受诅咒的命运。

“不受教育,她们就绝对没有机会。”

她看到一个女孩11岁就被迫结婚,

一个女孩14岁就被迫卖淫。

对于红灯区的犯罪问题,

孩子们的人权问题,

印度社会和政府心知肚明,

但却长期置若罔闻。

但没有人愿意沾上红灯区的孩子们,

没有学校愿意接收他们。

外面那充满歧视和敌意的世界,

让他们自卑和畏惧。

摄影课上的纯真笑脸

泽娜带孩子们去游玩,

教他们用自己的作品去募款,

帮他们在印度、美国开办展览,

拍卖摄影作品。

而最重要的,

则是寻找红灯区之外的学校,

只有进入正常的寄宿学校,

才能让他们远离那个环境。

泽娜誓不罢休,

她带孩子们去体检,

办理各种人口证明,

去一所所学校软磨硬泡。

功夫不负有心人,

2002年,

在摄影项目完成之时,

孩子们也终于进入一所基金会学校学习。

5

2004年,

泽娜又回到了印度。

她把在索纳加奇的所见所闻,

以及和孩子们相处、合作的片段,

制作成了纪录片《生于妓院》,

依托这部震惊世界的电影,

她的图书和摄影作品赚了约10万美元,

她想用这笔钱继续帮助孩子们读书。

令泽娜没想的事,

当初她亲自送到学校的8个孩子,

已经有5个离开了。

得不到家人的持续支持,

同学们的歧视,

吃力的学习,

都能轻易击垮他们的自信和希望。

长大的孩子们

2005年2月,

孩子们飞到了洛杉矶,

作为第77届奥斯卡最佳纪录片《生于妓院》的小主角,

他们经历了前所未有的荣耀。

泽娜希望剩下的三个孩子能到美国读书,

彻底摆脱索纳加奇的环境和影响。

但是宝贝回去后再也没能到美国来。

作为独生女,

她是妈妈的情感寄托和生活依靠,

泽娜甚至拿出一些钱给宝贝的妈妈,

希望孩子能获得自由。

但不久后,

16岁的宝贝成为索纳加奇的名妓。

母亲渐渐年老,

作为家族第四代妓女,

宝贝承担起了养家的重任。

因为奥斯卡大奖女主角的光环,

宝贝成为红灯区的稀有资源,

她一入行就生意好、身价高。

对此,

泽娜非常难过:

“我就是怕这个,怕我无能为力,

连让他们受教育,都无法改变什么,

可是不帮他们,他们就完了。”

还好,

她的希望没有全部变成失望。

阿吉在2005年来到美国,

并获得全额奖学金读高中。

2008年,

他进入纽约大学主修电影专业。

知道机会来之不易,

阿吉非常努力,

他一边刻苦学习,一边打工挣钱。

毕业后,

他曾作为导演助理在好莱坞工作,

现在,

他是生活在纽约的电影摄影师。

泽娜和阿吉、琪琪

和阿吉一样,

琪琪也很珍惜在寄宿学校读书的机会,

她后来也在泽娜的帮助下,

来到美国读书。

6

在电影《肖申克的救赎》中,

安迪说:希望是个美好的东西。

习惯了在黑暗中行走,

我们也许会失望,会怀疑,

甚至觉得一切天注定。

但希望,终归是美好的,

生命中总有那么一丝光亮,

值得我们为之付出全部的努力。

而泽娜给孩子们带来了这一丝光亮:

“我相信摄影是激发孩子们的想像力,

并帮助他们建立自我的有效工具。

我们相信艺术改变生活的力量。”

小妮和她的作品

虽然有的孩子没能坚持读书,

但他们心中已经唤醒了对自由的渴望:

塔塔失去了联系,

因为她逃离了索纳加奇;

小奇拉也逃离了姨妈,逃离了红灯区;

小妮和麻吉姐弟二人也离开了红灯区,

麻吉对泽娜心怀感恩:

“如果没有泽娜阿姨支援我们,

我们也走不了。

我可能会被卷入暴力、酒精和毒品的漩涡。”

泽娜曾试图“拯救”宝贝,

但那份收入让她自己也难以离开。

她租住了索纳加奇最昂贵的房子,

有了笔记本电脑、手机和存款。

“看得出泽娜阿姨十分失望,

我也不想这样,

但这个行业养活了我,

让我过上现在这样的生活。”

宝贝年少时那灿烂的笑容和光彩,

已被黯然、呆滞的眼神所代替。

索纳加奇依然是世界闻名的红灯区,

无数女孩终将和她们的母亲一样:

站街、接客,

男孩则会成为父亲那样的男人:

喝酒、吸毒、打女人。

他们没有权利选择自己的出身,

对他们中的大多数来说,

甚至没有权利选择自己的未来,

这是一个悲哀的事实。

人生总是如此艰难,

因为希望,

它又是美好的。

可是,

对于那些已经习惯、乃至对痛苦麻木的人来说,

希望是毫无意义的,

甚至是令人恐惧的。

泽娜

就像《肖申克的救赎》中的布鲁克斯,

当在监狱度过了大半辈子的他终于获得自由时,

他却找不到自己的位置和价值,

他选择了自杀。

就像索纳加奇的一些人们,

他们早已成为红灯区的“囚犯”,

不知道离开这里该怎么活下去。

生而为妓,

是她们熟悉的、甚至世代相传的生存方式。

当阿吉展现出摄影天赋,

被邀请前往阿姆斯特丹,

参加世界新闻摄影基金会的展览时,

他坐在出租车上对司机说:

“开慢一点,

要不然出了什么事,

我就不能实现我的梦想了。”

当一个人拥有了梦想、希望,

想要飞出去的时候,

他才会格外珍惜自己的羽翼,珍惜机会。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64