最小植物人的3256天,一位父亲的等待(组图)

他变得越来越胆小,不敢参加葬礼,害怕那些与死亡相关的场合。最恐惧的是接到ICU的电话,听到他们是来催交钱的,他松一口气,“要钱就还好,不是要我尧尧的命。”从前,他不信神,现在他信了。听人说跪拜祈福很灵验,从长沙东方红广场出发,一路跪拜到麓山寺祈福,一步一跪,一次两个多小时,他拜了3次。他还找人算命,算命先生说孩子命里缺木、缺土,他马上把孩子的大名“唐育旺”改成了“唐柽”。

唐运章有一张疲惫又心事重重的脸。眼袋比眼睛大,眼角总耷拉着。整个冬天,他都裹着同一件黑色羽绒服,背微微佝着,手放进衣兜里。

他兜里有两个手机,一个用来处理工作,另一个存着医院和家人的号码,被他称为“那个手机”。9年来,只要“那个手机”一响,恐惧便像潮水一样淹没他,他会控制不住地发抖。

1月8日中午12点26分,“那个手机”响了。来电显示是“ICU”,接起来是个急促的女声,“孩子病危了。”唐运章冲出去。他心存侥幸——从前他也接到过类似的电话,但都有惊无险地扛过去了。

从长沙侯家塘地铁站下车,只需要再跑5分钟,就能到达湖南省儿童医院。铃声再次响起,“孩子不行了,已经停止抢救。”他走了两三步,便倒在了站台上。

唐运章终于不用再等一场关于生死的宣判了。他失去了尧尧——一个3个月大时便成植物人、在ICU“沉睡”了3265天的孩子。

1

唐运章不是一个话多的人,只有“尧尧的事”,可以让他断断续续地说上一整个下午。叙述时,这位父亲情绪克制,最难受的时候,他摊开双手,把脸埋进去,上下用力揉搓几遍,再睁开眼。

被称作“长沙最小植物人”父亲的他,给来访的人翻看孩子刚出生时的照片,戴着绒线帽子,脸肥嘟嘟的,很爱笑,爸爸把舌头卷起来发出“咯哒、咯哒”声,孩子也会学着“咯哒、咯哒”。9年前,妻子肖苏怀孕,唐运章特意买了一台3000元的数码相机,等孩子出生后,穿一身红衣服时要拍,第一次用奶瓶要拍。他想得长远,孩子长大成人,可能会离开他,趁着一家人在一起,多拍点好。

尧尧出事之前的照片。图 / 受访者提供

糟糕的事情发生在2010年1月30日,离除夕只剩半个月,3个月大的孩子咳嗽发热,浏阳市永和镇的医生说是肺炎,建议去大医院,唐运章夫妇当天就抱着孩子赶到了位于长沙的湖南省儿童医院。

后来发生的事情超出了唐运章的想象。他的讲述里,当时接诊的医生看了不到一分钟,开药后输液,“输液过程中,孩子出现喷射性呕吐,医生没有采取措施,输液结束后,也没让我们住院。”那一天的急诊病例显示,接诊医生将尧尧的症状记录为“支气管炎”。此外,性别被错写成了“女”。

第二天中午,尧尧在去医院的途中休克。医院提供的一份说明描述了他最后的状态:“心跳呼吸停止,双侧瞳孔散大,对光反射消失”,经抢救后送入ICU,处于“永久植物状态”。而当天急救过程中拍摄的X光胸片则显示,尧尧“双侧肺野内可见较多斑片状模糊影,示重症肺炎”。

ICU花费高昂,唐运章交付近8万元医药费后,几乎身无分文,又借了一万,4天花完。那个春节,他和肖苏在医院对面20元一个床位的旅馆里过年,他们拉紧窗帘,不想听到鞭炮声响,年夜饭吃的是泡面。

唐运章不忍放弃,即便缴纳不起费用,依然坚持要尧尧住在ICU。这里恒温,没有冬夏,尧尧小小的心脏不间歇地规律跳动着,他每天都能睁开眼睛,但“眼球无追视”,他能呼吸,但闻不到任何味道,极少时候,他甚至能哭出声音,但这一切,都是“无自主意识行为”。

湖南省儿童医院ICU监护室,42床曾是尧尧的病床。图/网络

2010年6月,中南大学湘雅医院的一位儿科教授告诉唐运章,这个孩子的头永远都竖不起来了,他随时可能死去,这一生最好的情况,就是无自主意识地活着。

唐运章接受不了,他躲回浏阳老家,母亲每日把饭端到他床前。但每到一、三、五的ICU探视日,他又挣扎着起来,12点40分准时从永和镇出发,两点半到达长沙东站,再花一个半小时乘坐702公交车去医院看望孩子。他知道这没什么用,但就像一场仪式,他不得不做。

2

尧尧在ICU待了9年。这9年时间里,唐运章的人生彻底改变了。他从浏阳农村走出来,靠修手机挣钱,在长沙租了店面,手上有些存款,准备买一辆二手车。好朋友形容他,“虽不是大富大贵,却也无忧无愁。”

孩子出事后,唐运章关掉了手机店,有好心的网友给他介绍了一份工作,在长沙一个机关单位做后勤,时间相对自由,方便去看孩子。初中毕业的他开始自学电脑,上网查“植物人”相关资料。他在论坛里给人留言,“麻烦帮我关注一下国外有没有治疗植物人的特效药,谢谢您。”看到了“冷冻鱼”的视频,他甚至想,要是有钱,把孩子冷冻起来,科技发达了再解冻。

2015年,尧尧进入ICU5年后,湖南省儿童医院起诉唐运章不交医药费, “医院的做法都是合理合规的,家属应该负担患儿的医疗费。”他反诉医院,认为是医院治疗方案有误,耽误了孩子治疗时间,应该负全部责任,“一个肺炎,怎么就治成了植物人?”直到现在,案子仍然没有一个最后的判决。

唐运章的案子还未宣判。图 / 网络

唐运章四处奔走,整理了超过一万页的纸质材料,摞起来比他的身高还高,他还随身带着一个U盘,里头装了11个G的文档和照片。他不是一个善于表达的人,但每逢年节,他都会给律师编辑祝福短信,最近一条是,“祝蔡律师和家人元旦快乐,笑口常开,好运相伴。”他想着,自己没有钱,给人家发个信息总是好的。

他变得越来越胆小,不敢参加葬礼,害怕那些与死亡相关的场合。最恐惧的是接到ICU的电话,听到他们是来催交钱的,他松一口气,“要钱就还好,不是要我尧尧的命。”

从前,他不信神,现在他信了。听人说跪拜祈福很灵验,从长沙东方红广场出发,一路跪拜到麓山寺祈福,一步一跪,一次两个多小时,他拜了3次。他还找人算命,算命先生说孩子命里缺木、缺土,他马上把孩子的大名“唐育旺”改成了“唐柽”。

每到新的一年,唐运章都会给自己定下一个期限,“如果今年12月31日之前还没解决,我不再这么执着了。”等真的到了年底,却还是放不下。由于常年睡不好,他脸上总挂着两个一元硬币大小的眼袋。一次下地铁时,不小心抬头看到玻璃窗里的自己,像有4只眼睛,他一下惊到,暗自发誓要看顾好自己,才有力气继续。可到了夜里,还是睡不着,他爬起来写日记,最后一句写给孩子,“尧尧,爸爸今天不写了,再写就快天亮了,爸爸还要上班,一家人还要吃饭。”

3

为了方便探视尧尧,唐运章一家人把新家安在长沙南郊的一处僻静角落,那是一座80年代的老房子,从前是一个幼儿园教室,他们用帘子隔成三大块,放上两张床,变成“两室一厅”。

这里虽然没什么像样家具,却布置得干净整洁。窗台上种了月季,养了两只鹦鹉和一只小黑狗;一台脚踩老钢琴铺上一块碎花桌布,摆上一罐豆子、一罐白砂糖、3个杯子,成了一个复古茶几;把网上的动物画像用A3纸打印出来,再用彩纸镶上边,沿着白墙挂一圈,房间一下有了色彩。

唐运章在窗台上种了月季。图/罗芊

2012年,唐运章一度觉得新生活开始了,他又有了一个孩子,是个可爱的女儿。清晨,先是几声鸟叫,七点的闹钟响了,肖苏会给女儿君君梳上可爱的小辫,三人一起吃早餐。女儿爱黏着唐运章,她最喜欢玩的游戏就是挂在唐运章身上喊,“爸爸是苹果树,我是小苹果。”

唐运章和妻子肖苏商量,以后去医院看尧尧,他一个人去就好。“给不了她别的,就想给她一个平静的、不沉溺在悲伤中的生活。”在唐运章的价值观里,家是“丈夫人”,“家里有难,先是丈夫,再是夫人。”每到探视日,很少发信息的肖苏都会在微信上问一句,“什么时候回来?”唐运章清楚,她话里有话,其实是想问孩子的情况,但他不接茬。在他的计划里,是希望肖苏可以从这场等待里平静淡出。“没有办法,擦干眼泪还要笑,她知道我在装,我也知道她在装,我们都不点破。”

为数不多的机会,唐运章可以直接触碰到尧尧。 图 / 受访者供图

即使是ICU探视日,唐运章也会尽量赶回家吃晚饭。他会提前打电话问肖苏和女儿想吃什么菜,肖苏负责料理蔬菜,他负责荤腥,两人话不多,配合十分默契。肖苏接了一杯水,会很自然地往他嘴边递上一口。

这一天,女儿回家比较晚,唐运章把刚买的巧克力和牛奶用布盖上,想给她一个惊喜,他把门掩上,女儿的脚步声越来越近,他打开一丝小缝隙喊,“请输入密码”,女儿哈哈大笑,“爸爸开门,爸爸开门”。

唐运章40岁时有了女儿,“能陪她的时间一下比别的父亲少了10年。”他希望女儿的记忆中,父亲是带给她快乐的,为此,他藏起了自己的秘密——女儿并不知道这个哥哥的存在。

和秘密一起,家里所有和尧尧有关的东西都藏起来了——一张没有展开的床,原本想留给尧尧出院后睡,用厚厚的床单蒙住了;两个藏在墙角的大纸箱,一箱是尧尧在ICU的照片,唐运章探视时拍的,另一箱是尧尧的病例;在一个不常用的柜子里,还藏着近一米高关于案件的材料,摞得整整齐齐,用小钢夹固定好了。

一个随时可能离开的孩子给这个家庭留下的唯一痕迹是,每当女儿生病时,唐运章夫妇会非常紧张。3岁前,女儿常常发烧,夏天还好,把孩子的衣服脱了,肚皮上敷湿毛巾,用书本慢慢扇风,两个人轮流扇。有一年正月初五,女儿回湘潭外婆家过年,又发烧了,肖苏在乡村诊所给女儿打了一针退烧针,唐运章特别生气,命令她“带着孩子马上赶回长沙”,连夜送到医院。

尧尧去世后第二天,唐运章从医院回来,没有流露出异样,陪女儿玩了“组词”游戏——女儿刚上一年级,每一个晚饭后,他们都会玩“组词”和“脑筋急转弯”,这一天也不能例外。有一瞬间,他真的觉得没了力气,快要瘫倒,被女儿捕捉到了,问他:“爸爸,你怎么不理我了?”那个冬夜,他把女儿哄睡着,只留了一盏小灯,独自在小凳子上坐到了凌晨两点。

4

1月14日早上9点半,唐运章的案子在长沙市雨花区法院开庭。哥哥唐运光6点就起床了,他今年56岁,为了安慰弟弟,在尧尧逝世当天,他从浏阳永和镇赶到长沙,陪弟弟在医院坐了一整晚。

唐运光是菜农,同样不善言辞,给唐运章发的微信都非常简短,“章,我来了”;“章,我到法院了”。因为担心唐运章想不开,他每隔一两小时,便给弟弟打一个电话,点开通话记录,那些电话可以占上整整两屏。

9年前,尧尧刚出事时,唐运光劝过弟弟,“要不放弃吧?”他希望弟弟的人生可以轻松些。唐运章把他拉黑了。但他不怪弟弟,“自己的孩子,作为父亲怎么会放弃呢?只是我作为哥哥,才会劝他放弃。”

这些年来,唐运章并不孤单,他内心其实感激哥哥,也感激其他陪伴他的人。尧尧出事前,他曾做过红网论坛长沙版的版主,他给自己起的网名叫“小溪里的石头”,希望能像家门前小溪里的石头一样,不被污染,越洗越干净。他在论坛里结交许多网友,大家建了一个微信群,名叫“小石头援助群”,里面有城管、交警、银行职员等各个行业的人,有人在他吃饭后偷偷买单,有人帮他找援助律师。

很多微小的善意他都记得。一位名叫李晓艳的网友问他要了地址,寄来一个电烤火炉,留言是,“没什么能帮的上你的,我是专门做烤火炉的,想送一个烤火炉给你”;从2010年开始,许多人给他发的鼓励短信,他都拍照留存了,每一年大家给尧尧的生日祝福,他也会打印出来带回老家。

这9年里,唐运章见到太多 “同病相怜的人”,在儿童医院ICU门口,遇到哭到抽搐的大人,唐运章会走到那个最伤心的家属面前,告诉他,孩子的感应能力是最强的,你们伤心他也伤心,我的孩子比你的孩子更严重,医生说活不过当天,我都不哭,你也别哭了。他说,从前他哭到直不起身时,也有人这样安慰过他,“都是这样传递下去的。”

在这些人眼中,唐运章是不幸的,却又是幸运的,“孩子成了植物人,做父母的肯定伤心,但他的家庭还是完整,在我们这群人里,很少见。”

这是尧尧出事后,与父母唯一一张合影。图/受访者提供

他还有一位好朋友名叫叶蔓,是一名单亲妈妈,孩子淼淼因为麻醉事故成为植物人。从前,叶蔓是二胡老师,一人打3份工,月收入一两万,孩子出事后,她再没时间工作,一边打官司,一边和家人在医院康复科24小时陪护。

康复科有公用厨房,煮一个菜1块钱,叶蔓用一个小电煮锅烫菜,一个菜吃一天,就这样吃了3年。实在没钱了,唐运章和其他人帮她想办法,去步行街拉二胡卖艺,“说是卖艺,其实是乞讨,别人给一块钱我都会哭。”一次,一位路人过来抱着叶蔓,拍了拍她的背,在场的朋友都哭了,“很感动,除了说谢谢之外不知道要说什么。”

叶蔓理解唐运章为什么不放弃孩子。曾经有位儿科教授看了她女儿的情况,跟她说,“不管怎么样,你女儿活不过20年。”她还是不放弃,最愿意讲述的是女儿每一次小小的进步,会笑了,会哭了,会吃东西了,“你知道吗?听起来像在编故事,有时候淼淼哭闹,我一抱她就不哭了,那种感觉真的很神奇。”最近让她特别高兴的事情是,“以前她的四肢是僵硬的,直直的,现在我可以弯着抱她了。”

1月11日那天,唐运章在法院与案件的主审法官陈颖谈到深夜,陈颖告诉他,“在这件事情上,你们做父母的已经尽力了,可以说付出了全部的努力。”唐运章感觉到稍许宽慰。

已经没有回家的公交车了,为了省钱,他决定走路。那是一个雾蒙蒙的雨夜,路灯像晕开的蛋黄,他没有带伞,拨通了叶蔓的电话,不出所料,她还在给淼淼做按摩,他们有一搭没一搭的聊天,没有什么具体的话题,聊聊孩子,聊聊医院,相互打气,2小时50分钟,通话结束,唐运章到家了。

5

1月12日凌晨5点,“那个手机”又响了,唐运章一下惊醒,迅速接起来,听到哥哥唐运光的声音,舒了一口气,“幸好不是医院”,他想。黑暗里坐了好久,他才意识到,孩子已经不在了。过去9年,恐惧如蛛网般缠绕着他,“听不得电话响,一到探视日就心慌”,现在,这一切都结束了,他甚至感觉到了一丝解脱。

唐运章忽然多出来很多时间。

尧尧还在世时,每个探视日的下午,他都要去医院,先步行3公里到最近的公交站,再花一块四毛钱坐30站公交到达湖南省儿童医院。他喜欢坐公交,即使到了冬天,南方的路边依然能见到很多绿色。

七八年前,家门口这条路只有现在的一半宽,公交车还没安空调,夏天,他需要在中午最热的时间出门,坐在发烫的椅子上“蒸桑拿”,衣服被汗浸湿。

到了医院,尧尧总是躺在病床上,身上盖着小花被子。因为儿科ICU无法入内的规定,唐运章只能通过电脑屏幕看他,在对讲机上跟尧尧说浏阳话,“尧尧,爸爸来看你啦,晓得不”;“尧尧,你被子没盖好,自己拿手盖一下,晓得不”。他想让尧尧记住这个声音是爸爸在说话。

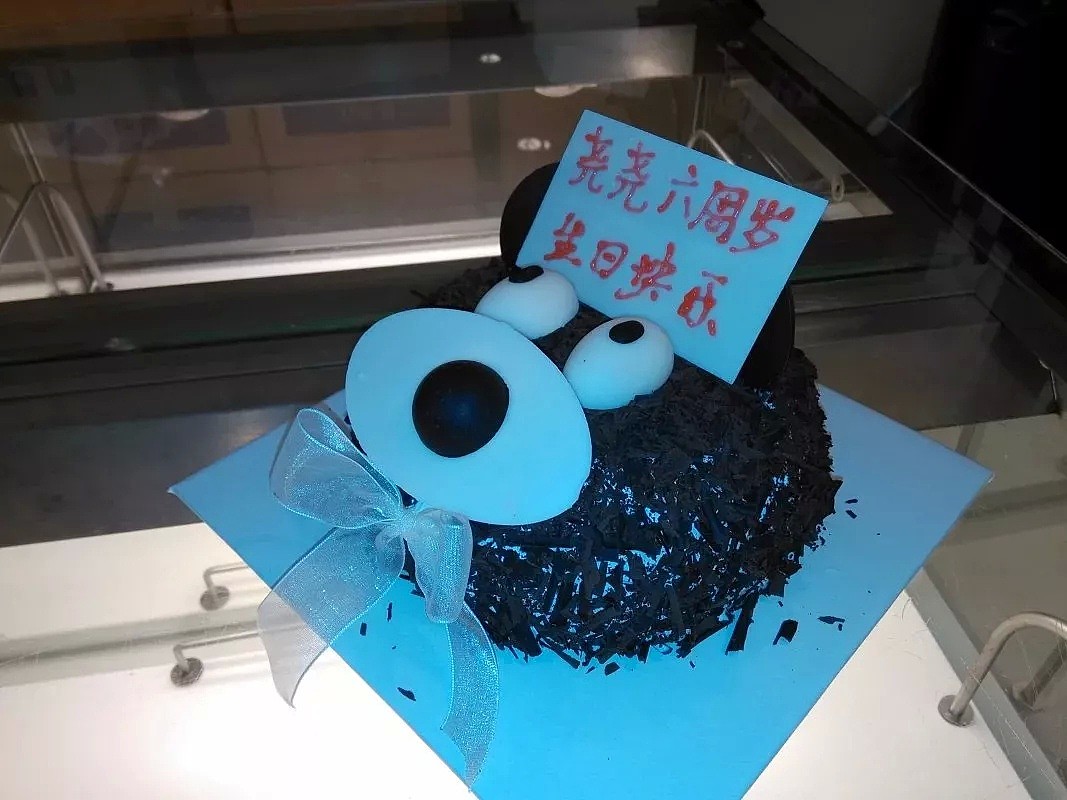

尧尧的每个生日,唐运章会带着生日蛋糕来ICU,和所有孩子一样,尧尧也会生长,他今年9岁了,双手握拳、双足内翻,四肢看起来只有五六岁的孩子那么长。一开始,还是婴儿时,唐运章能一眼认出孩子来,等长到三四岁,他有些认不出了,ICU里都是差不多大的孩子,盖着一样的被子,他只能通过床号来分辨,57、42、3、70、80,这些都是尧尧睡过的病床号码。

唐运章给尧尧选的生日蛋糕,多是动物图案。 图 / 受访者提供

极少数时候,他能触摸到孩子。一次,尧尧要做高压氧,他可以陪着,没忍住,他拉了拉尧尧的手,一下就被抓得紧紧地。他幸福到眩晕,护士解释,“这是肌张力过高”,他不相信,“这是父子的心灵感应,小时候我给尧尧洗澡,尧尧就是这么抓着我的。”

面对ICU的医生和护士,唐运章心情很复杂,某种程度上,是她们养大了孩子,他很感激,每次见完孩子,他都不忘说一声“谢谢”,但一想到孩子成为植物人的起因,他又很难接受,很难不去责怪。

唐运章曾设想过一个结局——官司输了,孩子还在。他没有告诉任何人,他曾经偷偷起草好过一份离婚协议书,签好了名字,藏在柜子里。协议书开头写着:唐育旺抚养权归男方所有,其生活及任何法定权益和义务都由男方全部负责,女方不承担任何费用。

但他似乎遇到了更坏的结局:官司没判,孩子离开。因为判决还没下来,唐运章没有在死亡告知书上签字,医院也没有将孩子的遗体交给他。他甚至不知道孩子的具体身高,走到寿衣店,因为不清楚尺寸,又走了出来。

关于这个孩子,遗憾是说不完的,没能带他去动物园看大象,没能带他看橘子洲头的焰火晚会,没有带他去游乐场玩碰碰车。最近这些天,唐运章每天都抱着妻子肖苏入睡。夜里,妻子轻轻问他,“睡了吗?”他不作声,妻子哽咽着说,“梦到尧尧了,尧尧问,妈妈,能不能给我买个娃娃。”唐运章手臂倏地一下收紧了,他没办法装睡了,他也梦到了孩子,坐在自行车上,穿着透明材质的密封服,头上有一个拉链,说自己“好闷,好孤单”。

唐运章还在等一个最后的结果。他想等法院判了案子,带着全家人,用力开始新的生活,不再是一种飘忽的、悬在半空的生活。这让他想起了年少时干农活,肩上的东西很沉,他舍不得穿鞋子,光着脚踩在田地上,一直打滑,父亲教他,扶稳扁担,每走一步,用脚趾抓紧泥土,这样才能稳稳当当——这是唐运章最渴望的生活。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64