疫情高峰已至 留学生自述:我是如何留守的(图)

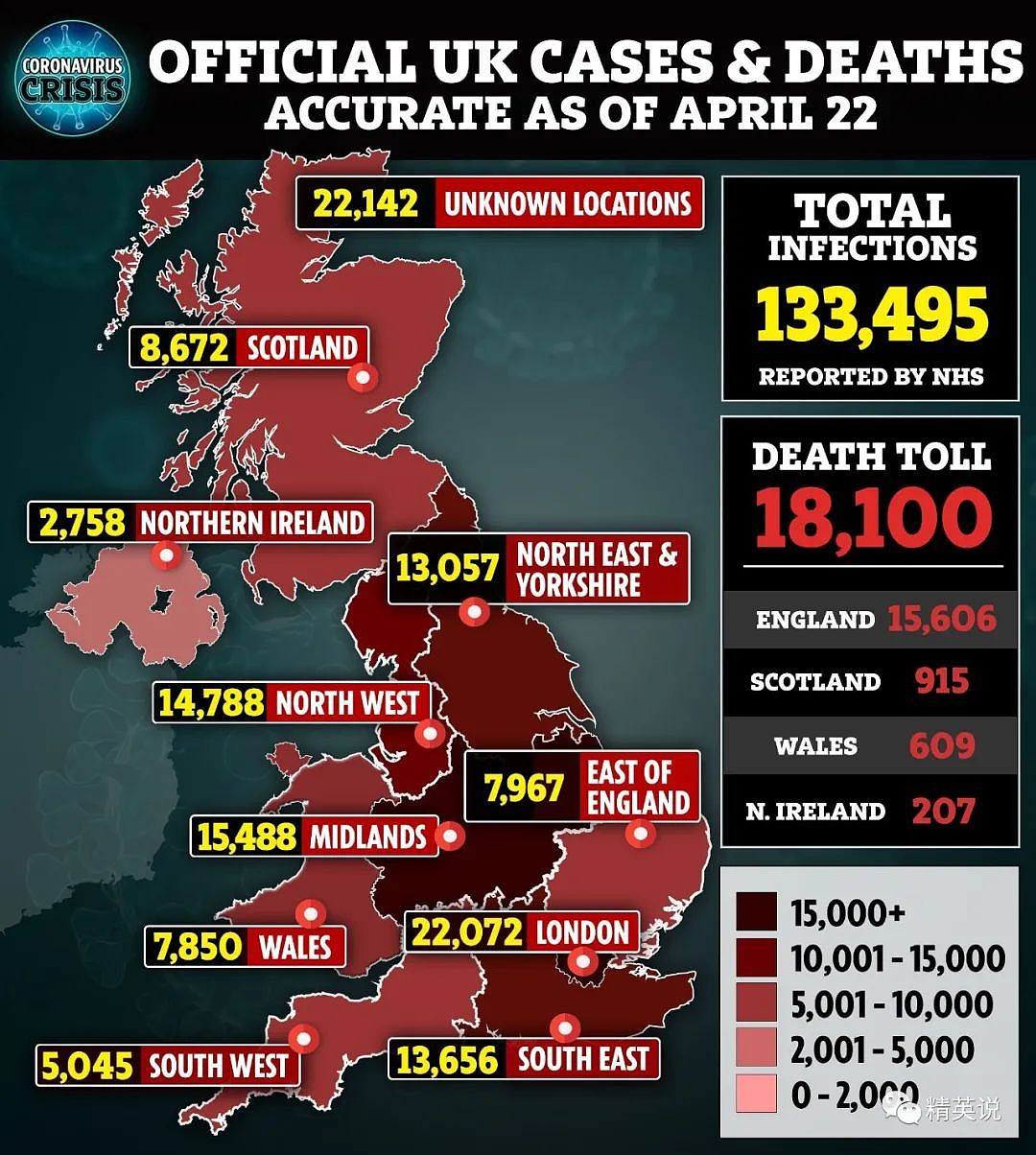

近日,英国疫情最高决策者之一卫生大臣汉考克,首次明确对外宣布,英国疫情已到达高峰,这一消息令不少留学生家稍稍舒一口气。此前,英国已成第5个新冠肺炎死亡病例超2万国家。

自新冠疫情在国内爆发后,海外留学生曾尽己所能捐款捐物,随着疫情全球范围的扩散,虽然不少人萌生了回国念头,但国际航班的持续调减将大多数人阻拦在家门之外。

如今,“被迫”留守的他们正经历着什么,又是如何在似有似无的“歧视”中生存?

说姐联系到了正在爱丁堡大学攻读博士的@JH,迅速发展的疫情打乱了她的生活节奏,留守的日子也有过慌乱担忧的“至暗时刻”,但更多是互相扶持的赤诚和温柔,他们都仍在努力,一切没有大家担心得那么糟糕。

以下是她关于疫情的思考与自述。

截至25号,英国因新冠病毒死亡的人数已突破2万,累计确诊数高达148377,每天的新增死亡人数也一直徘徊在800左右。

作为漂流在外的特殊人群,海外华人与留学生们不得不一面对抗仿若无处不在的新冠病毒,一面小心提防“中国病毒”式的种族歧视。而归乡的路途漫长而艰难,回国的通行证更是一票难求,“买机票仿佛买彩票。”

记得二月中旬时,欧洲大陆和英国尚一片岁月静好。我与同门好友约定一同去海德堡汉学系朝圣,她先行出发去查阅资料,我则准备在三月初再自行前去。然而漫步哲学家小径的愿望尚未达成,欧洲的境况便急转直下。

到3月2日,德国情势已是相当紧急,无奈之下,我不得不取消了行程。好友也匆匆结束了她的学术之旅,一路心惊胆战地回到了爱村。很快,并不“大”的大不列颠岛沦陷了。

如今回想起来,从三月初的惶惑不安,到现在已然习惯了每周出门一两次的“隔离”时光,并勉强恢复自我学习生活,也只过去了一个多月。

而英国实行隔离(lockdown)的政策更是不过短短三周。然而与疫情前相比,却仿佛已是两个世界了。每日困囿于十来平米的小小宿舍,日落月升也渐渐陌生了起来。

在这一方孤岛中,我常常会产生某种幻觉,仿佛自己正置身于某个超验的时空体,尽管与现实尚密不可分,却已然身处于小说之中了。这,恰是2020的魔幻现实。

“群体免疫”之三重过失

在英国疫情爆发初期,英国首相鲍里斯.约翰逊曾提出一项名为“群体免疫”(herd immunity)的抗疫策略,立即引起舆论一片哗然。

“群体免疫”,是指人或动物群体中的很大比例获得免疫力,使得其他没有免疫力的个体因此受到保护而不被传染。报告显示,倘若要实行“群体免疫政策”,最终或将有70%的在英人口感染新冠病毒。

显然,英国政府的这一举措包含着年龄歧视(ageism)的意味。从就业领域到公共卫生空间,欧美国家的年龄歧视“无处不在”,此次突发的新冠疫情更是加剧了这一现象。

在英国多地养老院和诊所,许多年迈体弱的病人们不得不被迫签署“放弃同意急救书”,要求他们承诺如果感染新冠病毒,病情加剧时不得请求救援。

据卫报4月17日报道,近日英国的居家死亡案例数量激增,死者多为新冠测试为阳性的老年患者。“他们被拒绝送往医院救治;即使到了医院或诊所,医生也会选择消极的治疗方式,放任病人死亡”。要治愈这些患者需要花费政府高昂的治疗费,而丧失了劳动力的老年人已无法为社会带来更多的可能性收益。

至此,冷酷的资本社会终于撕开了温情的人权面纱,将锋利的爪牙伸向了它的功臣们——这些六七十岁的老人们是二战后英国的第一代年轻人,他们亲历过轰轰烈烈的女权运动,经受过摇滚乐的洗礼,他们优雅绅士,开放包容,几乎是大英帝国最后的荣光。

而如今,他们却被亲手灌溉过的土地抛弃,成为了资本屠刀下“待宰的羔羊”。

“群体免疫”的政策不仅给当地的年长者带来了极大冲击,对于留守英国的华人来说,更是雪上加霜.

我的导师有一个每月聚集的“读书会”小组,组内恰巧都是本校汉学系的华人学生。除了一位很早便回国写作的学姐,以及另一名因回国过年被滞留在家的同门,其他人都或是被迫、或是自愿地困守在英国。“群体免疫”出世之后,读书会的小伙伴们纷纷在群和邮件组里“激情开麦”,传递着愤怒与不解:“无法相信”、“简直荒谬”。

这次线上吐槽大会之后,导师曾特地组织过一次组内视频(当时大家已自觉居家隔离)。寒暄过后,她提到英国的群体抗疫政策,曾一针见血地指出其中的精英主义意味。

回想起疫情初期,尽管英国情势已然危急,许多当地的年轻人依然如故聚会,草坪烧烤、宿舍开par、酒吧看球,这背后似乎都隐含着同一种观念:作为中产精英的他们认为,自己理所当然地属于剩余的30%,不会受到病毒的侵袭;哪怕非常不幸感染了病毒,死亡也绝不会降临到他们头上。

英国精英们的此类蜜汁自信由来已久,不仅展现在他们对自我体魄的盲目自大,还包括对本国精英文化下各类制度的极力推崇。

前两年我们与一位英国博士一道去苏格兰北部的海岛游玩,旅行途中曾聊起各国的医疗,他便信誓旦旦地宣称 “NHS是世界上最好的医疗系统”。彼时的NHS制度虽已饱受质疑,但尚且维持着繁荣之景,只是不知在英国医疗体系漏洞百出的现下,他是否依旧持此观点了。

不难发现,英国民众对自身精英身份政治的认同,本质上还是某种“欧洲中心主义”(Euro-centrism)的表达。自百年前“黄祸”(yellow terror)之说流行伊始,这一对东方“他者”的偏见、恐惧与误读便深深根植于西方精英文化之中。

漫画《黄祸的辉煌》(1899)

新冠疫情在中国首先爆发后,西方媒体便开始大幅报道中国的疫情状况与抗疫措施,其中不乏中正理性之言,然而更多的则是对社会主义中国的成见乃至污蔑。

其中最过荒谬的便是将国内为防止疫情进一步传播而采取的“强制隔离”措施污名为“集中营”式的管理。在他们的笔下,牺牲巨大的武汉封城,竟也成为了中国式集中营的佐证。

学者中也不乏谈“隔离”色变者。譬如因“神圣人”、“例外状态”等而闻名的意大利左翼哲学家阿甘本,在谈到意大利的疫情灾难时,却理所当然地以其理论为武器,罔顾事实,一味地指认这些“隔离”措施全是国家的阴谋。

诚然,阿甘本对溢出性专制对个人自由损害的警惕值得肯定。然而,当基本的生存权都受到威胁时,我们又有几分资格谈论福柯对“隔离”的批判呢?

正是基于此种根深蒂固的东方主义,直到现在,在英国放弃了“群体免疫”,并开始实施相对严格的隔离措施的第四周,我依然能时不时地听到朋友们对某些外国室友的抱怨:“他们还是天天出门,还带着孩子,而且全都不戴口罩”。

口罩之争:集体还是个人?

在这些耳熟的抱怨中,显然蕴含着此次疫情的另一大争议,即戴口罩的必要性。东亚文化中戴口罩的传统由来已久,并已逐渐日常化、生活化,但在西方国家却不并非如此。

据《每日邮报》24号报道,直到23日,英国紧急科学委员会才宣布“重大发现”,即戴口罩可防止新冠病毒的传播。在此之前,英国政府一直坚称口罩的有效性亟待验证。

这确与事实相符。每次我与朋友出门采购食物时,发现防护严密的往往都是华人或亚裔,而戴口罩的西方人则屈指可数。

在西方口罩拒绝论的背后,自有其复杂的文化、政治和经济成因。一位剑桥大学在读博士(微博@维罗妮卡是一只小蓝山雀)曾对这一现象进行观察总结,并指出了一个有趣的对比。

她发现在国内疫情开始时,也有许多(尤其是长辈)不愿意戴口罩的事例,给出的理由往往是“他们都没有戴,我也不戴”。而这事实上是某种对于集体的屈从,其背后是集体主义趋同的传统。

很快,随着政策与宣传的深入,戴口罩的人成为了“集体”,这些反对戴口罩的个例也就自然不复存在。

而在西方国家,大部分人拒绝戴口罩的理由则恰恰相反。

人们认为口罩是抹杀个人的存在,遮住大部面部的口罩使个人身份变得模糊不清;蒙面的,难以辨别的个人甚至有成为危险的他者的可能。

显然,此类认知遵循的是一套个人主义先行的逻辑。正如韩炳哲所言,东亚社会集体主义的文化背景使民众更趋向于顺从,也更为信任国家。几乎所有人都戴着“可以过滤病毒的特殊口罩出行”。而在西方国家(如德国),戴口罩反而会显得怪异——个人主义与“裸露的脸”密不可分。

除了集体与个人的争辩,在西方文化中,口罩往往是疾病的隐喻,两者之间的关联甚至可以简单粗暴地简化为一个公式,即戴口罩=有病。

这一观念不仅在大众文化中大行其道,在政府的各项决策中也不难发现其踪迹,可见此观念的根植之深。

除了上述两个因素之外,另一个很重要的原因则在于,许多英国民众确或已无口罩可戴。近几年英国政府一直致力于削减对NHS的资金支持,原本各类防护用品的库存便相当有限。再加上疫情突发,医用防护品的需求量陡增,普通民众想要获得口罩更是难上加难。

我同门好友的“语伴”也是一名滞留在爱丁堡的英国人,曾向她表达过购买口罩的不易:网购的口罩大多不达标准,而实体店的货物大多都早已售罄,补货也遥遥无期。

最后还是好友匀了十个给他,以助他度过最艰难的时期。可见英国的某些地区俨然已到了“一口罩难求”的地步。

人间烟火气,最抚凡人心

诚然,新冠病毒的狡猾多变,某些政客的自私无情,和沉重的疫情现实,都让人难免沮丧失落。然而在这平凡的隔离生活中,在不经意路过的某一个时刻,透漏出的那一丝人间烟火气,依然叫人流连。

上周四我与好友相约出门采购食物,也算是难得的放风。那日是个阴天,天上的云半明半暗,偶尔有风略过,依然带着延宕的寒冬气息。在去超市的路上有一条不知名的小径,本是普普通通,不值一提。

可是这一次,我们却不约而同地停了下来:“看,花开了。”

原来在我们紧闭门窗,避世不出的时候,春天业已悄然而至了。这个角落本是灰色的,黯淡的,只因春风曾光顾过这里,便变得明亮温柔了起来。

再往前走一段路,便是一处不大的公园。此处樱花开得正盛,粉白色的枝桠绵连直到路口,有风拂过时,便能听到他们的喃喃私语。

不止人们喜欢在樱花丛中漫步,各类小鸟也常常在此停驻。有意思的是,那天我们路过这个小花园时被樱花所迷,想着拍几张照片,也好留些美好。朋友站在樱花树边,笑称自己是在“等待戈多”。

巧合的是,待拍完照,我们一转身,正好一群信鸽从天而落。

待拍完照,我们一转身,正好一群信鸽从天而落

除了自然赋予的意外之喜,在爱村的抗疫生活中,也不乏人情之暖意。

正如上文所言,疫情爆发后,大多数的在英华人都戴起了口罩和手套。较为幸运的是,我与朋友都并未受到种族歧视的困扰。路上的行人无论是否有所防护,都相互尊重,保持着安全的社交距离。

记得半个月前我与朋友上街采购,还偶遇过一位热诚的姐姐,像是拉丁裔。尽管素不相识,她却隔着口罩特别热情地和我们打招呼,在我们迟疑着回应了她以后,她便回复了一个大大的笑容。那时虽心有疑虑,心情却也奇特地明朗了起来。生活的沉重仿佛瞬间也被冲淡了,渐渐消解在了陌生人的笑颜里。

如今回顾这段“新冠”时期,我已不知不觉中收到过许多温暖。

有真诚的中国大使馆的工作人员小哥,有坚守岗位的邮局大叔,有互相鼓励并肩前行的导师与小伙伴,还有来自家人的关心与爱护。

中国驻英大使馆通过学联向留学生发放的爱心包

被爱意包裹的隔离生活也就不那么难熬,反而渐渐品出了几分滋味。

最后,我想分享前几日读到的一句话:受过苦难的人,都值得一帆风顺。也愿读到此文的你向阳而生,一切顺遂。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64