知名学者、中国问题专家傅高义去世 曾耗时10年揭开中国转型秘密(组图)

本文综编自纽约时报中文网、联合早报、路透社,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

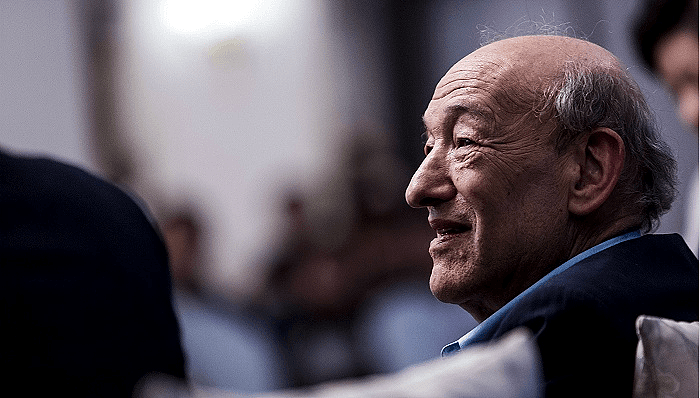

美国哈佛大学社会科学院荣休教授傅高义去世,享年90岁。傅高义自1961年开始在哈佛学习中文和中国中古历史,长期从事对中国政治、经济和历史的研究,在哈佛被称为“中国先生”。此后,傅高义花十年时间写就《邓小平时代》。

“中国人民的老朋友”傅高义去世

日本《朝日新闻》21日报道,美国知名学者傅高义当地时间20日在马萨诸塞州一家医院去世,享年90岁。

哈佛大学日美关系项目负责人克里斯蒂娜·戴维斯对《朝日新闻》证实傅高义了去世的消息。戴维斯称,傅高义在接受外科手术后恢复不佳,于剑桥奥本山医院离世。

哈佛大学费正清中国研究中心周一发讣告,著名日本和中国问题研究专家,《邓小平时代》作者傅高义去世,享年90岁。

中国驻美大使崔天凯对此表示哀悼,并称傅高义是一名杰出的中国研究学者,“也是中国人民的老朋友”。

据澎湃新闻报道,崔天凯在个人推特上写道,得知傅高义去世的消息后,自己很难过,强调傅高义一生致力于增进中美两国人民之间的相互了解,对中美人民友谊和中美关系做出了重大贡献。

就在去世不久前的12月1日,傅高义还就中美关系发表观点。他在北京香山论坛视频研讨会表示,美国当选总统拜登给中美关系带来新的机会,中美之间应该从高层会晤、专业人士以及工作层三个层次进行推进。

傅高义还表示,美国应该承认中国对世界的贡献,公平地对待中国。

出身犹太家庭 享有“中国先生”称号

傅高义曾任费正清东亚研究中心主任,东亚研究专家,在哈佛享有“中国先生”的称号,精通中文和日语,被认为是美国唯一一位对中日两国事务都精通的学者,著作包括《日本的新中产阶级》、《日本第一》、《邓小平时代》,等等。

据纽约时报中文网报道,1930年,傅高义出生于俄亥俄州的犹太家庭。哈佛大学毕业,他1964年开始在母校任教。傅高义是哈佛大学费正清中心继费正清之后的第二任主任,在美国的中国研究领域辈分颇高,在哈佛享有“中国先生”的称号。

不过,他并非研究中国起家,而是美国社会。在写博士论文过程中,开始研究日本,三十多岁时又开始学中文。资料显示,1990年代,傅高义曾在克林顿主政白宫期间担任美国国家情报委员会的东亚情报员。

傅高义几乎是美国学者勤奋劳作的典型——特别是在早期,他几乎是隔几年便出一本关于另一个领域或者国家的书,且其中不乏经典。1963年发表《日本新中产阶级》,奠定了此后日本研究的基石。比如1969年出版的《共产主义下的广州》,依靠极为有限的材料,对当时的中国政治组织结构和社会发展进行了相当精准的勾勒。1979年出版的《日本:世界第一》大胆预言了日本的崛起。此书在当时不仅对美国政商学界都有极大的冲击,即便是当时的很多日本人也未曾能有这样的预见。

2000年出版《日本还是第一吗》,回应《日本第一》来自美国、日本及东亚社会和学界的反响,包括致敬和质疑。此后陆续出版《中日美关系的黄金时代》(2002)、《邓小平时代》(2011)、《朴正熙时代》(2011)和《中国与日本:1500年的交流史》(2019)。2013年,傅高义被授予“世界中国学贡献奖”,2014年获福冈亚洲文化奖。

耗时10年创作《邓小平时代》

2000年,已经年至70的傅高义决定开始写一本关于邓小平的书来揭示中国转型的秘密。最终他以10年之力写出了这本近900页的《邓小平时代》。

这本书一经出版,便引来广泛议论。除去各种赞扬之外,也不免有坦率的批评。 批评者大多聚焦于傅高义 “过于友善”的态度,这一点上自然是见仁见智。但这本书令人不得不折服的是傅高义在中国广博的人脉,他的采访对象中不乏毛毛(邓小平之女邓榕)、朱佳木(陈云之秘书)等关键人物。这些人物即便是中国的学者和记者也很难有机会接近。

2012年,傅高义就这本书及个人的一些经历接受了《纽约时报》记者的专访。

问:为什么在1961年开始研究中国呢?

答:1960年到1961年我在耶鲁大学当副教授。当时我回到哈佛大学访问,一个老朋友问我想不想研究中国。我说我没想过。他说我们现在想培养研究中国社会的学者,还没有合适的人选能在哈佛教关于中国社会的课程。你已经学过社会学,有基础,如果顺利的话,你可以在这里任教,我给你三年的博士后奖学金。我想了一天,对他说我接受这个奖学金。

问:当时你已经31岁了,开始一个新的学术领域应该是一个比较困难的选择吧?

答:困难非常多。我当时已经有家庭了,而且语言也是个问题。当时在哈佛没有什么相关的课本,而且我中文也不好。看中文书比较吃力。中文对话能力也很有限,所以当时也确实吃了很多苦。

问:61年中国的三年大饥荒刚刚快结束,整个国家也没有对外开放……

答:所以我1963年去香港作研究,因为当时香港有很多人跟中国有接触,有很多了解中国的人。所以我在香港呆了一年。不过我们在研究方法上并不陌生。因为当时很多美国人作苏联研究,也没有机会去苏联,只能在苏联周边的地方呆着搜集资料。第二次世界大战的时候,我们把日本当成敌人来研究。所以学者们通过研究文化和与难民谈话的途径来研究日本。所以我在60年代研究中国的时候,在方法上是有先例的。

当时我在香港主要是想跟难民谈话。我本来计划选取四个点,两个中国城市,两个中国农村。但是我发现找不到这么多人。但是当时我能看到广东的报纸,比如南方日报,还有很多难民都是从广东过来的。所以我想我能写两本书,一本是关于共产党的组织,另一本写广东的历史,从1949年一直到60年代初的南方日报我都能看到,所以我可以写出整个广东的发展。

当时我在香港遇到了一个从大陆过来的小干部,叫陈中文(音)。1965年,我把他邀请到哈佛来,当时哈佛已经买到了很多中国的报纸,比如南方日报,广州日报。所以我们俩每天坐在一起看报纸,一起交流这上面的新闻,讨论这些事件的重要性。他对这些事件也有好奇心,我们谈得非常开心。所以我用了两三年的工夫和他一起看报纸。有的时候我说这个就是宣传,但是他会提醒我,这个很重要,很快就会有很严重的事件发生。

问:这个人是什么背景呢?

答:他出生在香港。1948年参加中国共产党领导下的青年团工作,1949年和很多香港的左派年轻人跑到广东, 60年代受到政治运动的影响,回到香港,他的家在香港。所以他能告诉我很多关于中国共产党的组织结构的知识。因为很多工作他都做过。他给我作助手两三年,然后在哈佛拿到硕士学位,在波士顿附近的一个规模不大的大学教书。现在在波士顿的一个老人院。他儿子的名字就是用了我的名字 Ezra。我们现在还有联系。

当时他给了我很大的帮助。他很聪明,判断力很不错。我在这个基础上写了《共产主义下的广州》。

问:但是你是直到1973年才有机会到中国大陆。第一次访问的情形怎么样?

答:当时有一个美国科学家代表团,都是自然科学家,只有三个社会科学家,我是其中一个。那次访问很有意思,但是现在看起来,感觉当时中国的教授们还是很紧张。比如在北大,周培源招待我们,他说:“我不了解现在的情况,我让我的同志来给你们介绍。”然后过来一个军队的小伙子,给我们介绍文化大革命的各种口号。讲了20多分钟。周培源没有说话。

问:你这本关于邓小平的书一出来,我觉得给很多人一个最大的惊讶是,你采访到的很多人,比如毛毛、朱佳木,这些人就是对中国人来说也不容易有机会采访他们。你是怎么作到的呢?

答:我认识毛毛是因为我参加过一个代表团,在北京的时候我见过她。这个代表团是David Lampton(兰普顿)作美中关系全国委员会(National Committee for U.S.- China Relations)主席的时候组织的。他把毛毛邀请过来的。我们当时只是认识。后来她的女儿,羊羊,从麻省的Wellesley College(威尔斯利学院,美国最著名的私立女子大学之一 ——编者注)毕业。毛毛也来到波士顿。所以我给她写信,说哈佛想邀请她到哈佛与研究中国的教授们吃午饭,所以她来了。

问:但是你怎么知道她女儿在威尔斯利学院读书?

答:当时这个不是秘密,很多人都知道。因为我已经跟她有了联系,所以后来我研究邓小平的时候我给她电话,问她能不能谈谈她的父亲,她同意了。赵紫阳的孙女在哈佛大学商学院学习,我也见过她的母亲Margaret Ren。她是搞美术的,我的一个美国朋友,Freda Murck,在北京也是搞美术的,所以我问她能不能帮我介绍一下。所以在她的孩子从哈佛大学毕业的时候,她过来跟我作了一个访谈。我觉得很多中国父母都喜欢哈佛大学,所以作为哈佛大学邀请他们,他们接受这个邀请,我不觉得奇怪。他们也想了解研究中国的美国人,我觉得这是很自然的事。这个不一定是有目的性的。

问:好像其他美国学者并没有你这么好的人脉?

答:我的机会可能多一点儿。我本来也不是为了什么特别的目标,我也是想交朋友。但是即便如此,为了邓小平这本书,谈了这么多人,也是很不容易的。我主要是想了解邓小平的时代,所以我在访谈之前都会做很多的准备,找出他们的文章来看,了解他们的背景,搞清楚什么问题他们能回答。我不要求了解什么秘密,所以这也会比较好。

问:会不会因为你付出了太多,对一个人物有了感情,然后影响你的判断?

答:我觉得应该是客观的分析。应该搞清楚他为什么这么想,同时客观分析他的作用和对社会的影响。比如说康生,很多人非常恨他,很多人说他是除了江青之外最坏的人。但是何方在延安的时候和康生合作,他说康生是一个文人,思想也很开放,但是内心非常软弱,非常害怕很多事情。所以毛泽东利用这一点,让他作了很多坏事。他的内心也应该是非常复杂的。

问:这本关于邓小平的书出版之后,你在这本书中对邓以及中国政府的一些态度也遭到了批评,你如何看待这些批评?

答:很明显,一些批评者并没有非常仔细的读我的这本书。很多中国的知识分子认为邓应该在民主方面更有作为,也认为我应该更有批评性。但是那些认真看过我的书的人说,我对邓的想法和行为有着清晰的了解,并且用非常中立的态度去讲述这些。我确实并没有对邓的行为作出道德判断,因为我试图去了解他想了什么,做了什么,有什么影响,以及其他在中国的人如何看待他。

问:在这本书的前言,你说你希望通过研究邓小平,知道中国的发展轨迹。那么现在你觉得邓是如何影响中国的发展轨迹的呢?

答:我觉得最重要的影响是正规化,因为在78年的时候中国太乱了。为了中国的发展,他觉得需要一个强有力的组织,把人们组织起来。

问:但是你觉得今天邓小平的影响还很重要吗?

问:但是现在很多新的东西和观点都出来了。比如重庆模式、中国崛起什么都不是邓的东西。

傅高义谈拜登:将更理智地对待中国 美国也需要“疗伤”

中国的专家们对拜登当选美国总统是否会让冰冻的中美关系有所缓和并不抱太多期望。上个月,傅高义曾表示,情况可能不会突然出现变好,但拜登政府将更理智地对待中国,同时美国也需要疗伤。

据路透社报道,傅高义在财经年会上表示,“因为在过去两年间中美关系变得太差了,两国人民都对彼此非常的生气,一夜之间是不能就扭转的。”拜登现在已经当选为总统,他肯定会以更加理智的方式来对待中国。

他在美国家中线上演讲称,拜登喜欢与盟友合作,“他可能不是那种班上最聪明的学生,但是大家最喜欢的学生,和谁都能相处得很好。美国现在需要疗伤,我们需要这种能够疗伤的总统。”

傅高义认为,拜登执政下的美国会重返世卫组织、《巴黎气候协定》等。中美企业应更加了解彼此关切,寻找更好的合作方式。在商业合作领域,双方都应该有开放的政策,不管公司来自哪个国家,只要遵守当地规则,那么便应获得对等的机会和待遇。

“中国的市场很大,全世界的企业都希望能够来到这里。”傅高义认为,中国正在鼓励企业加强创新,学习外国的先进知识技术,同时由于美国对华为等中国企业进行打压,中国国内有很多声音呼吁实现科技自立自强。

他认为,除了一些近期的问题,还要解决另外两个基本的问题。一个是商务问题,另外一个就是学术问题,应该有开放的政策,不管公司是来自哪个国家,只要他们遵守规则,他们的机遇和待遇应该是一样的。

对此,他建议双方都应减少在投资等方面的限制,中美企业要在知识产权等领域了解彼此关切,找到更好的方式来进行合作。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64