中美混血女孩遭斯坦福星级学生强奸 靠自传勇敢发声(组图)

香奈儿米勒(Chanel Miller)今年28岁,中文名叫张小夏,是有一半中国血统的华裔女孩。她是2015年轰动全美的史丹福大学性侵案的主人公,之后四年,她被迫化名为埃米莉多伊(Emily Doe)生活,铺天盖地的新闻仅仅以八个字囊括她的一切—— 「失去意识的醉女人」。直到2019年,她出版自传《知晓我姓名》(Know My Name),第一次以真实姓名、以受害者身份站出来,向世界讲述自己的经历。

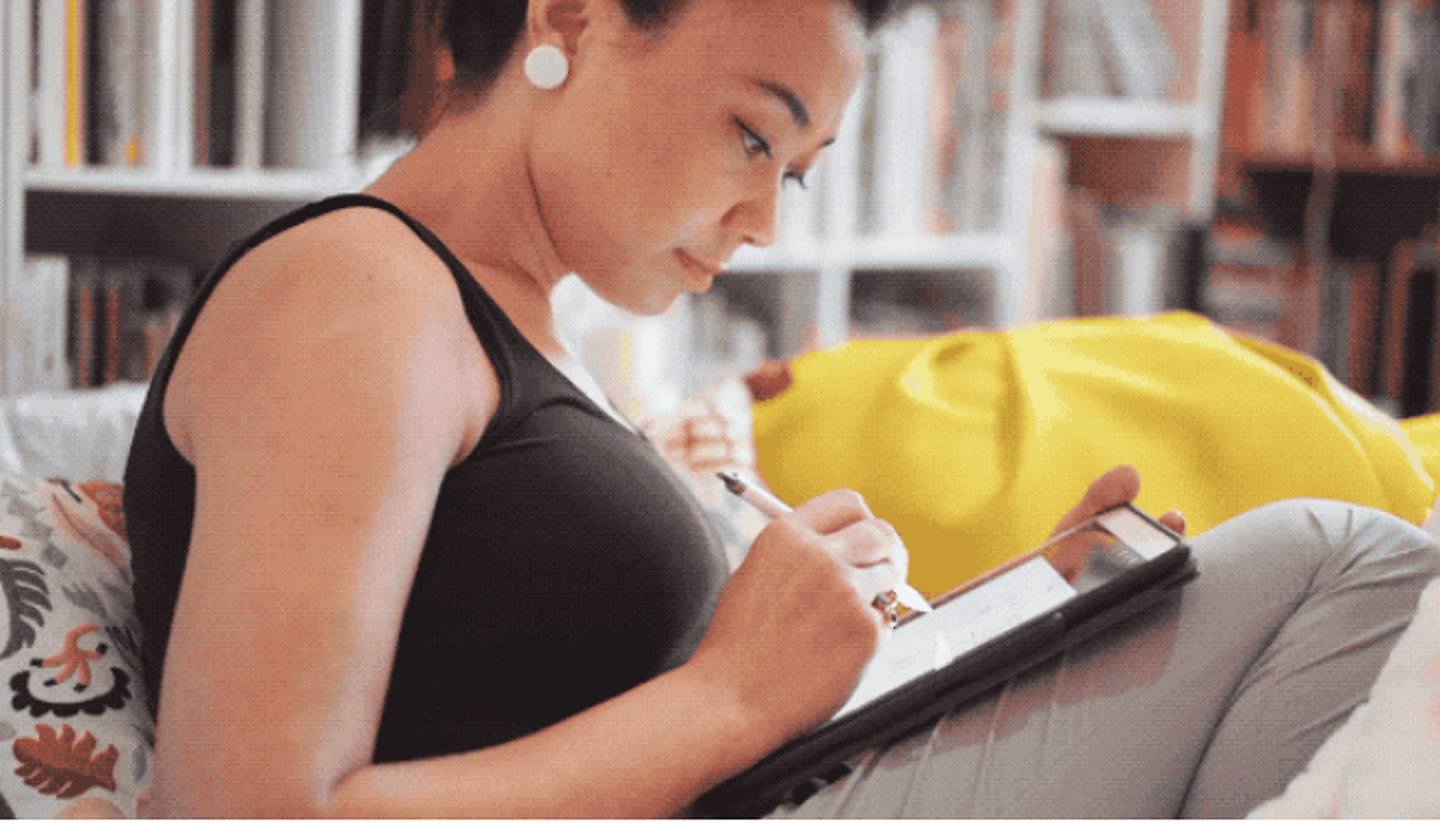

她被《时代》周刊评为「未来百大影响力人物」,这本书也被外媒誉为「震惊全球的勇敢之作」,中译本2020年8月在中国上市,豆瓣评分9.4。封面上的香奈儿米勒,双手叉腰,目光坚定看着前方。这个姿势有个名字——「神奇女侠姿势」,代表勇气和信心。她在书中讲述的不是纯粹的痛苦,更展露了如何从循环往复的伤害中治愈的过程。在纽约一个阳光充沛的午后,她与我们视像连线,自信讲出了她「知晓我姓名」的过程。

从「一个失去意识的女人」变无人不知其名字的「神奇女侠」

自述:张小夏(香奈儿米勒) 编辑:谭伊白(一条)

知晓我姓名

在采访小夏之前,网上已经有大量关于她的文字和影片,其中有个「名场面」。2019年,由美国《Glamour》杂志举办的年度女性盛典上,她穿着一袭亮黄色礼裙,从黑暗中大步走向舞台中央,双手比着「耶」。代替冠冕堂皇的领奖词,她背诵了一首上台前临时写的小诗,Don't Give a Damn,直译成中文是「不屑一顾」,或者更直接一点,「去你的吧」。

我想对伤害别人的人说,去你的吧;对评价女性穿着的人说,去你的吧……请记得,我们生来是为了创作和发挥价值,不单单只是为了生存和被定义的。

张小夏

在2019年11月出版了自传《知晓我姓名》之后,她上遍了美国大大小小的电视节目,和奥花云费(Oprah Winfrey)对谈、接受诺亚(Trevor Noah)的采访、做脱口秀,一遍遍向世界说: 「我是香奈儿米勒,中文名张小夏,一名性侵受害者,这是我的故事。」

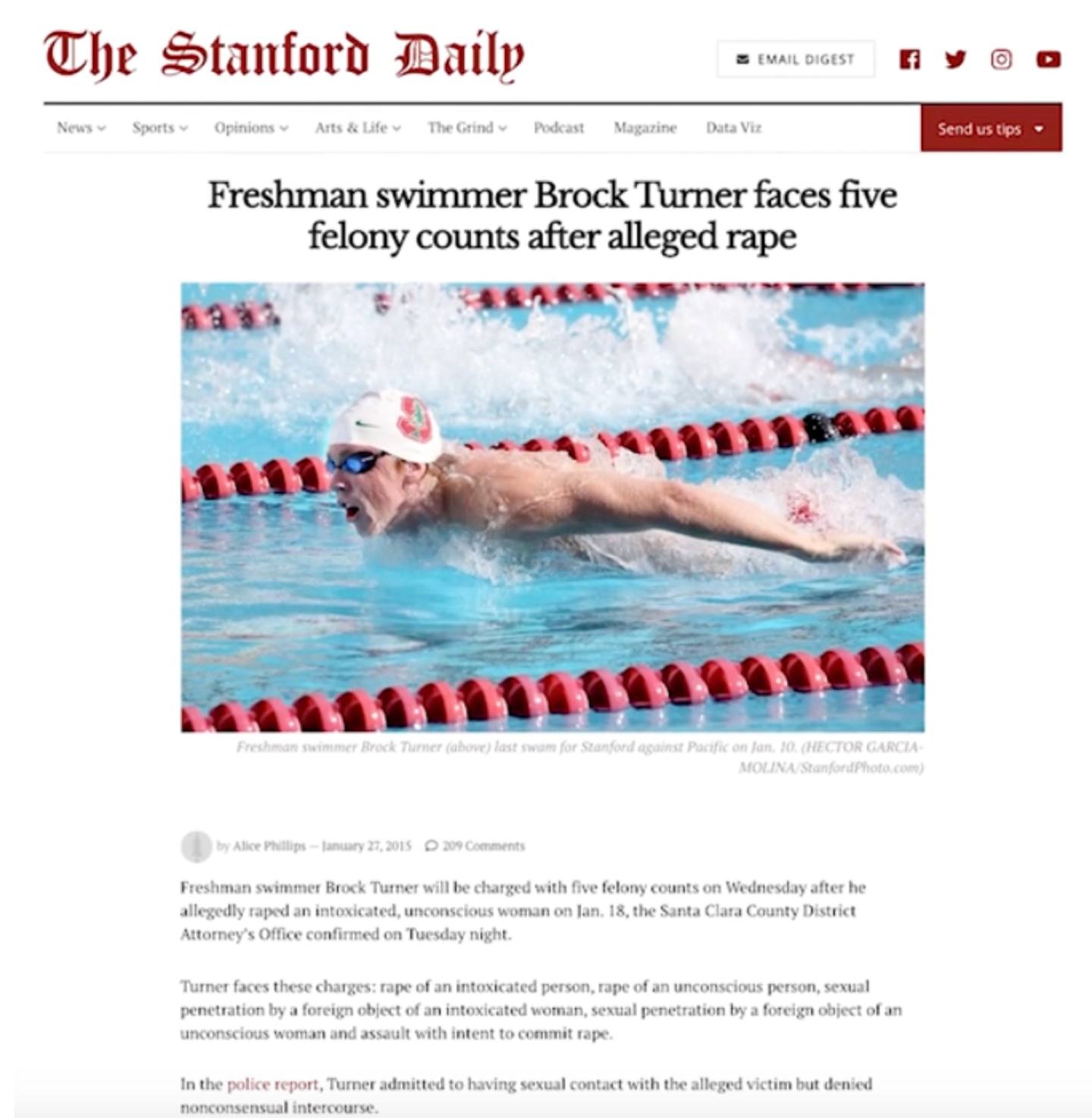

时间回到2015年1月,张小夏参加了史丹福大学的一场派对,在室外的垃圾桶旁被性侵了。性侵她的布洛克特纳是史丹福大学的大一新生,一名曾参加过奥运会预选赛的游泳新星。在媒体的报道中,张小夏以化名埃米莉多伊出现,被塑造为「派对上的醉酒女孩」、「一个失去意识的女人」。

2016年6月3日,布洛克被指认了三项重罪,却只获刑6个月。也是在这次庭审上,张小夏以埃米莉多伊的身份,宣读了自己长达12页、共7316字的《被害者陈述书》。「你不认识我,但你曾进入我,这就是我们今天在这里的原因……」作为被害者的痛苦和愤怒倾泻而出。这封陈述书在同年9月被上传至新闻网站Buzzfeed,迅速发酵,几日内1800万人阅读,所有人深受震动。人们开始联名上书、上街抗议。

2016年9月30日,时任加州州长紧急签署新法案,扩大了对于性侵的定义;2018年6月5日,该案主审法官被撤职,成为1932年以来加州被撤职的第一位法官; 2018年8月,布洛克特纳的上诉被驳回。这份陈述书后来被收录进纽约四所大学的文学教材,被美国国会认为是「继《汤姆叔叔的小屋》以来,最重要的历史文档之一」。

现在,在我们视像连线对面的张小夏,圆圆的脸、圆圆的眼睛,笑起来无所顾忌,自信开朗。很难想像在这之前的整整四年,她被笼罩在「性侵受害者」的身份之下,在痛苦、恐惧与治愈之间循环往复。

以下是张小夏的自述。

我曾是,我是,我将是

我叫香奈儿米勒,我有一半中国血统,所以我还有个中文名叫张小夏。我以夏天命名,是因为:我生于6月;我是父母的第一个孩子;「夏」也是中国的第一个朝代。那是2015年1月份,我在一个医院醒来,身边站着警察和医生,他们对我说:「对不起,但是我们有理由相信你有可能被性侵了。」当下听到这句话时,我否认了,因为我觉得他们找错人了,前一天我去参加那个聚会只是为了放松放松,和很久没见的妹妹放肆地跳一场舞。但是我去厕所看了一眼,发现我的内裤不见了,我的头发乱得像草,里面全是松针。

那年我22岁,在我的家乡加州的帕罗奥图(Palo Alto)工作和生活。我在一个周末参加了史丹福大学的派对,然后在户外的垃圾桶旁被性侵了。两个骑自行车路过的瑞典研究生看到,阻止了他,并救了我,那时候他的手指正在我的身体里。从那一刻起,过去的生活离开了我,新的生活开始了。我被赋予了一个新的名字:埃米莉多伊(Emily Doe)。我也永远想像不到从那一天起,我将以埃米莉多伊的身份度过23岁、24岁、25岁和26岁,直到这个案件结案。

失去姓名的受害者

我很害羞——小学的时候班里演小剧场,别人都扮动物,只有我扮的是草;在体育课上,我总是躲在角落里;如果别人撞到了我,我会道歉;街上散发的每张传单我都会接;我总是把购物手推车归到原位……所以从小到大我的存在都不是特别显眼,我努力让自己没有姓名,但没有料想到在我遭遇到最痛苦的事情时,我作为「主人公」,却变得既没有性格特征,也没有主动行为。

我被发现时身体半裸,孤身一人,不省人事,记忆只停留在上一秒还在很开心地喝酒、跳舞,而对方便抓住这一点,「她没有记忆了,她什么都不记得」 ,来反驳我的控诉,也否定了我对自己的认知。

第二天,我的事情就上了全国新闻,新闻的标题大多类似——《优秀的斯坦福大一新生涉嫌性侵》、《斯坦福游泳健将性侵案》……在报纸上,我的名字是「失去意识的醉女人」,八个字,仅此而已。当时我和十一位同事挤在一个房间的办公室里创业,为孩子们开发教育应用程序。我们的桌子挨得很近,近得我能听到同事们在谈论我的案件,只是没有一个人知道那个人就是我。

而布洛克特纳,性侵我的人,被描述成了受欢迎的全美好学生的形象,他以游泳选手考进史丹福大学的优秀运动员身份,仿佛比他对我做过的事更重要。而网上的评论是咄咄逼人和刻薄的,他们说我才是那个该受到谴责的人,「她喝醉了」、「她穿着裙子」等等,他们在找寻一个完美受害者。我当时很脆弱,于是相信人们说的关于我的一切,我让别人塑造了我的身份。

四年来,我都在一层层剥开自己,想看清我到底是谁。于是四年后,我写出了《知晓我姓名》,我不满当时新闻所描述的我,也不满整个社会对于受害者的苛责。我不得不强迫自己重新找回自己的真名,自己的重新找回自己。

治愈不是前进,是反覆回到原点

我记得事情发生后,我拿到过一个创伤后应激反应信息包,在「事后反应」一栏写着:0到24小时:麻木,头晕,不明的恐惧;2周到6个月:健忘、疲惫、内疚、噩梦;6个月到6年或更久:孤独,记忆触发,自杀念头,无法工作,药物滥用,人际关系困难,孤独。

我得给它再补充一项——「这一切症状都是会反覆的。」它像一个正在吐丝的蚕,在我身上一圈圈地绕,我挣脱了一层,它又吐了一圈。我想说,学会治愈是一个终生的过程,它不是一蹴而就的,不是一项技能你学会了就有保障。一生不会只受一次伤,所以当你不停回到原点的时候,要在这个循环里学会再站起来。有必要潜入更深的地方,需要倒退才能再次前进。

在法庭上,我像一只被诱捕的小动物,逐步走入辩方律师用层层密布的话语和设问设下的「圈套」。我会不断看到自己身体各个部分的照片被放大,想像父母和妹妹面对它们时的神情。我要一遍遍地重复同样的话,一遍遍剥丝抽茧,「我那天吃了什么、喝了哪些酒、和几个人说过话……」在家里,我努力继续做对父母孝顺的女儿,对妹妹有担当的姐姐,即使下一刻的我会在房间里暴躁、发怒甚至尖叫。

事情发生几个月后,待在老家的我开始强烈地感觉到我不再适应过去的自己。即使那时候老板提出要给我加工资,男友也很体贴,让我搬过去跟他一起住。但我想要一个我可以有所创造的地方,一个我可以消失的世界一隅。

于是我辞职了,到3000英里外的罗得岛设计学院学艺术,参加一个版画制作工作坊。小时候我就很爱画画,经常和妹妹把家里的墙画得一塌糊涂。在最痛苦的时候,我决定去实现艺术的那一部分自我。我本以为到了一个谁都不认识我的地方,危险就会远离我。但是我路过坐在车里的三个人,他们盯着我的腿,咂着嘴,口里发出啪嗒啪嗒的响声;我放学回家,一个男人走到我身边说:「我可以和你一起走吗?」;我走在巷子里,一个五十岁上下的男人,头发蓬乱,「来跟我说说话,」他说,「我很寂寞。」

即使我穿着宽松的运动服,性骚扰也不会消失,即使我逃离到外太空,这些话语也让我无处遁形。女人被教导要机敏,要时刻保持心灵手巧。她得学会如何善意地拒绝给出电话号码,如何让手从她牛仔裤的钮扣上移开,如何拒绝一杯饮料,这些都是她该做的。当一个女人遭受了侵犯,人们问的第一个问题是「你说不了吗?」,这个问题的预设答案总是「是」,但为什么在我们用身体击退他们之前,他们有权接触我们?课程结束后,我回到家乡,没有停止画画。我画梦里的故事,画男友卢卡斯,画救了我的那两个瑞典男生,把他们贴在床头,一直画画直到我的心平静下来。

社会给了我们一千个理由不要说话, 那就用一千种方式站出来

我的爸爸是美国人,妈妈是中国人。我的父亲是一位退休的心理治疗师。我妈妈在云南省长大,20多岁的时候来了美国。她也是一名作家,写过好几本中文书,拥有自由的思想和宽阔胸怀。我的家是一个非常包容的地方,无论什么时候,无论什么人来,都会受到欢迎。

「人的一生都在经历,经历就是一个人最大的财富。你被人欺负了,这是一个坏经历,但仅仅是经历而已,不要把它看得太认真。」这是妈妈对我说的。当我艰难绝望的时候,她总是告诉我生活比你想像的要大。所以很长一段时间,为了不让家人受到伤害,我都恐惧站出来,我想努力让家成为黑暗永远无法进入的地方。但是多年来我也发现,性侵罪行都依赖于沉默。社会给了我们一千个理由:如果你缺乏证据,如果这件事发生得太久,如果你喝醉了,如果这个人很有权势,如果它威胁到你的安全——那么就不要说话。

我很庆幸自己可以写作,让我知道我们有能力改变世界。第一次它发挥力量就是在法庭上,我宣读了《被害者陈述书》,它让案件有了翻天覆地的变化。而在书里,我也写了很多庭审的细节、和对方律师以及法官的互动,还有我在法庭上回答的几百个问题,这些都来自我后来拿到的公开法庭文书。

当我阅读的时候,我才意识到提问者使用了怎样的策略和技巧,引导我朝某个方向回答。但我在法庭上的时候非常紧张,根本没有意识到他提问的方式如何改变了我的回答。这让我十分愤怒,因此我认为我必须揭露这一机制——你如何进入了一个预设和你对立立场的系统和制度。我也想让读到这本书的人不仅了解我的故事,也在某种程度上能了解这个世界。(点击放大浏览)▼▼▼

现在我生活在纽约曼哈顿,继续画画、继续写作。每早我都会在曼哈顿街头遛狗,因为疫情和世界正在发生的变化,街道也不像曾经那么喧闹,变得空空的。亚洲艺术博物馆找到我,跟我说,有一堵23米长的墙,我可以用任何方法填满它。于是我在上面创作了一件作品,叫做《I was, I am, I will be》(我曾经是,我是,我将是)。

当眼泪流下来的时候,当你被嘲笑、被侮辱、被质疑、被威胁的时候,当他们告诉你你什么都不是的时候,当你的身体只剩下空洞的时候,请抬起你的头。这段旅程会比你想像的要长,创伤会一次又一次地找上你。永远不要为了伤害而战斗,而要为了提升去战斗。因为你知道在这一生中,你值得拥有安全、快乐和自由。我做到了,我就在这里。

回首过去,那些曾经怀疑过、伤害过、差点征服过我的人,都离我而去,我是唯一站着的人。所以现在是时候了。我掸去身上的灰尘,继续赶路。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64