中国的垃圾堆,养活了多少贫苦人?(组图)

侮辱性极强…

当“无房无存款”的年轻人正在想方设法躺平的时候,上海坐拥多套房产,月收入近2万的58岁董阿姨,却在坚持每天捡垃圾。

“在别人眼里看着是垃圾,在我眼里看着都是钱啊,一天能卖2百多。”

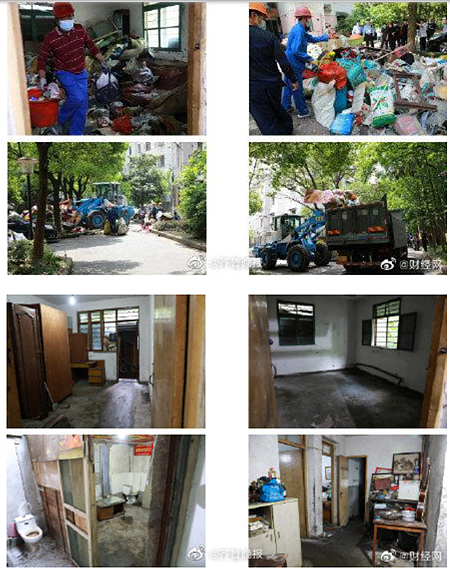

因痴迷于捡废品,两套相连的房子堆放不下,董阿姨就将垃圾铺到了走廊。

结果,搞得楼道臭味扑鼻、蚊虫肆虐,去年12月,董阿姨被邻居告上法庭。面对法官,董阿姨的态度很好,表示愿意配合清理。

然而,时过半年,因为董阿姨卖出废品的速度远远比不上她拾取废品的速度,垃圾数量不减反增...

5月28日,法院只能派出11名干警、加上10名环卫工作者及12名清洁工人“强制执行”。

历经9个小时,废品装满了整整15辆大卡车,终于帮董阿姨清理干净。

看见一堆堆废品垃圾被搬出房屋堆放在屋外空地上,又一铲车一铲车地被环卫工人装上大卡车,董阿姨在一旁悲痛不已,不断念叨着:

“这都是我的宝贝啊!”

事件刷屏之后,有人说董阿姨心理有疾病,也有人说她是“守财奴”……

而如果我们暂时放下批判,关注一下董阿姨捡废品的收入“一天能卖2百多”。

一个月,就能收入六七千。

而不论是上海,还是北京,中国高收入人群最高的城市,人均可支配月收入不到6000。

全国的平均值,只有3000多。

再者“全国有6亿人月收入在1000元以下”。

捡废品真的这么挣钱吗?

答案是,真的。

因为实在太挣钱,那些年,“拾荒者江湖帮派”为抢夺地盘而发生火并的事件,时有发生。

那么,在哪个城市捡废品最挣钱?一般又能挣多少钱呢?

董阿姨这个水平,算高还是低?

01

捡废品行当,最成熟的恐怕还是北京。

北京的规矩也最多,什么人能捡,能在哪些地方捡,都是有规矩的。

与董阿姨经历相似的,还有北京的祁大妈。

祁大妈是老北京人,国企退休,自己在二环有一套房对外出租,每月退休金和租金收入小两万。

很多人会认为,董阿姨、祁大妈这样有着较为优越生活条件的老人,参与拾荒是源自于某种叫做“拾荒癖”的心理疾病,要看医生的。

祁大妈的女儿其实也曾想方设法想带祁大妈去医院检查。

因为祁大妈在小区捡废品,一是不卫生,二是让街坊邻居、亲戚朋友误会、瞧不起。

而祁大妈认为,她就是想赚钱,跟病不病的,条件好坏没有关系。

“有钱不赚,不是那个么?”

再说了,这个小区可不止自己一个拾荒老人,其他老人家的生活条件也不差。

别人的儿女都不拦着,你凭什么拦着我?

祁大妈生活的小区,共有22栋楼,3000余户业主。

据祁大妈自己的不完全统计,这一个小区,总共有大约15名拾荒老人。

但祁大妈认为,这15名拾荒老人,在“经营规模”上,都比不上她。

所以她自认为是小区“拾荒一姐”,自己最“专业”,也最“体面”。

比如,在大部分人看起来最多只是个形状和颜色有差异的塑料瓶,祁大妈能分出十几种,而且能分辨哪种更值钱。

瓶盖、瓶身、包装纸的材质都是不同的。

绝大部分塑料瓶瓶身是PET材质的,专业名词叫聚酯,这个材料是制作涤纶的重要原料。

瓶盖则是PP材质,又叫聚丙烯,可用于汽车、电子电器、纺织、建筑等多种领域。

拿到一个透明塑料储物箱,要把彩色的把手从箱体上掰下来,两者材质不同,透明箱体更值钱些。

再比如,各行各业都“潜规则”。捡垃圾的一个潜规则叫“加杂”,目的是增重。

因为卖废品的时候,要称重,把不怎么值钱的东西夹在值钱的东西里面,或者给塑料瓶灌水、给废纸壳喷水,都可以增重。

这同样是一门手艺,既要做到增重,还不能让人一眼看出来。

当然,只要不是太过分,废品站通常会默认这种“加杂”的行为。

但是这么多年来,祁大妈从来不“加杂”,丁是丁,卯是卯。

因为她觉得靠“专业”分类出不同价格的废品,比混着卖更赚钱,也更体面。

但祁大妈也有让人觉得不体面的地方,就是“占地盘”太霸道。

在小区中拾荒,各拾荒老人之间其实有个不成文的规矩。

就是你住哪个楼,你就捡你这个楼的废品,如果旁边的楼没有拾荒者,那你可以拓展地盘。

但祁大妈不认同这个“地盘法则”。

她觉得,“法无禁止即自由”,先到先得,只要物业不禁止,全小区都是她的“疆域”。

所以,她不仅承包了自己楼下的8个垃圾桶,还“染指”了全小区另外10栋楼的62个垃圾桶。

甚至还有小区车库的垃圾桶,也是她的“势力范围”。

至于另外12栋楼的垃圾桶,倒不是祁大妈“大发慈悲”,而是因为路太远,一个人实在顾不过来。

除此之外,祁大妈在小区的自行车棚还有自己的“祁大妈垃圾分类存储中转中心”,风吹不到,雨淋不到。

每天,祁大妈都会在这里分类处理自己的“胜利果实”,隔几天卖给收废品的。

祁大妈的霸道,自然惹到了其他拾荒老人的不满。

比如,祁大妈整理好的废品,常常“失踪”。

比如,同行甚至联合起来“降价”,用“伤敌一千自损八百”的形式来让祁大妈的废品卖不上高价。

面对这些“无奈”,祁大妈虽然表面上不声张,但都默默记在心里,背地里采取了果断措施——“拉拢”小区保安,“帮忙照看着点”。

按照祁大妈的话说,自己是“下了本的”。

为了获得保安和收废品的人的支持,祁大妈先后请了两顿饭,递了几包烟,并且提前向物业缴纳了3年物业费,还承诺了给保安小赵介绍对象。

在与同行斗智斗勇中,老人们不亦乐乎。

其实,老头老太太们也不是真的记仇。

比如,有时候祁大妈收集的废品太多,他们也会帮祁大妈搭把手。

然后,他们还会趁机调侃:

“人是好人,就是看不惯她掉钱眼里那个样儿。”

“都闲着没事儿,也不指望着靠捡废品发家致富,就是图个消遣。”

对于地盘的争夺,小区一门之隔,完全是两个江湖。

如果说,门内的江湖,多得是老人们之间“解闷儿”,那门外诺大的北京城,还藏着一个看不见的拾荒江湖,有地盘、有帮派,甚至还有“飞虎队”。

早些年的时候,还上演过真刀真枪的械斗。

02

江湖中曾经广泛流传着这样一句话,“军火、毒品、破烂,谁做谁赚钱。”

军火、毒品,毒三角的大佬们早已经被无数次搬上银幕,读者们耳熟能详。

真正靠捡破烂发财的,恐怕很少人知道。

有一个叫“乔保峰”的人,就是其中一个。

乔保峰,生于1970年,河南固始县人,兄弟三人,父亲早亡,由母亲拉扯长大,常常食不果腹。

在乔保峰十几岁的时候,大哥因开船超载出了事故致多人死亡,被判入狱,让本就贫寒的家庭更加雪上加霜。

为了生计,15岁的乔宝峰,跟着二哥,去了北京昌平区。

那时昌平还是县,经济比城区落后不少。

乔氏兄弟二人找到了一份工地筛沙的工作,就是用铁锹一锹锹把沙子扬到筛子上,每天无数次重复同一个工作,累得半死,勉强能吃口饱饭,想存钱,门儿都没有。

穷则思变。二哥觉得,这份工作不是长久之计,准备到秦皇岛投奔熟人,等稳定下来,再把乔保峰接过去。

二哥走后,乔保峰兜里只有不到三天的饭钱。

有一天,苦等二哥没消息的他路过一个机关,一个干部模样的人对他说:“收破烂的,我们办公楼里有不少废品,你拉走吧。”

乔保峰为难的说:“我没有钱。”

那人说:“算了,你赶紧给我们腾干净地方就行。”

这一笔,乔保峰赚了20块钱,在80年代,这已经是一个工地小工半个多月的工资了。

乔保峰发现,工地的垃圾堆中,有很多废钢筋、蛇皮袋、废铁,北京人好面子,没人捡,外地人也不多,把这个行当忽略了。

尝到甜头的乔保峰,直接辞了工地上的工作,一门心思捡垃圾。

当时,北京到处都在搞建设,建筑工地极多,空水泥袋卖废品也不值钱,工地基本是攒一堆然后随手就添给收废品的了。

乔保峰很有经商头脑,他觉得蛇皮袋子卖给废品站不划算,一定有更有价值的处理方法。

他四处打听,听说山东有个烟花爆竹基地,蛇皮袋子可以做烟花材料,就连夜坐火车去了山东。

结果,谈判下来,三个月走一次货他就可以净赚一万块。当时,差点没让他笑出声来。

但乔保峰非常狡黠,他知道商业秘密的重要性。

在山东,他不说自己的货源是怎么来的。在北京,他也从不说自己收那么多“低价值”的蛇皮袋子销往哪儿去。

短短几个月,乔保峰便骑上了自行车,没多久,自行车换成了三轮车,又过了一段时间,三轮车换成了平板三轮车......

乔保峰迫切感到自己的捡破烂事业要扩张,不能只靠一个人,于是,从老家招来很多劳动力。

他知道,只靠同乡之谊是靠不住的,一旦这些人摸清了门道,肯定也会单干,威胁自己。

所以,他制定了很多“规矩”,交份子、上供、划地盘…

一旦出现逾矩行为,将以叛徒身份遭到驱逐,终生不得再踏入拾荒行业。

凭借原始积累,乔保锋买了一辆二手货车,租下一个大院子,业务延伸至周边厂矿的所有废品。他想靠规模和效率,形成垄断,一家独大。

生意越做越大,乔保峰不再满足于废纸、废塑料,开始盯上了更大件、利润更厚的废旧钢铁。

井盖儿、护栏、变压器、电缆,都成了“回收对象”。

富裕起来的乔保峰,把母亲也接到了自己身边,与母亲同来的,还有母亲给他物色的未婚妻,同村姑娘李加敏。

此时的乔保峰,在北京混迹多年,对于母亲给自己物色的乡下妻子有些不以为意。

1992年,在一次酒会上,乔保峰结识第二个老婆张艳影,二人很快同居。

为了能跟张艳影顺理成章在一起,乔保峰办了一张假身份证,与张艳影成婚。

1995年,乔保峰又与同乡粱中慧相爱,同样办假身份证结婚。

乔保峰一人游走在3个妻子之间,好不自在。

他给三个女人在同一个小区买了三套房子,三人分别一辆桑塔纳、本田和三菱跑车。

为了让她们开心,给她们发零花钱,四个人经常凑在一起打麻将,谁赢了,钱就归谁。

这3个妻子,也为他生了6个儿女。

熟悉乔保峰的人说,如果不是后来出事被抓进去,他很可能像古代皇帝一样,来个三宫六院。

在那个年代,路子野了,自然就得啸聚一批泼皮打手,以保障安全。

到30岁之时,乔保峰已是千万富翁,坐拥十几亩的回收站,手下最多时有上百人,成了昌平一带赫赫有名的“破烂王”。

可他始终是收废品起家,难以混迹上流社会,他想要当个真正的企业家。

乔保峰就开始转行,承包了一家铸造厂。

但可惜的是,接手铸造厂后,乔保峰把自己灵巧的心思,用在了不该用的地方。

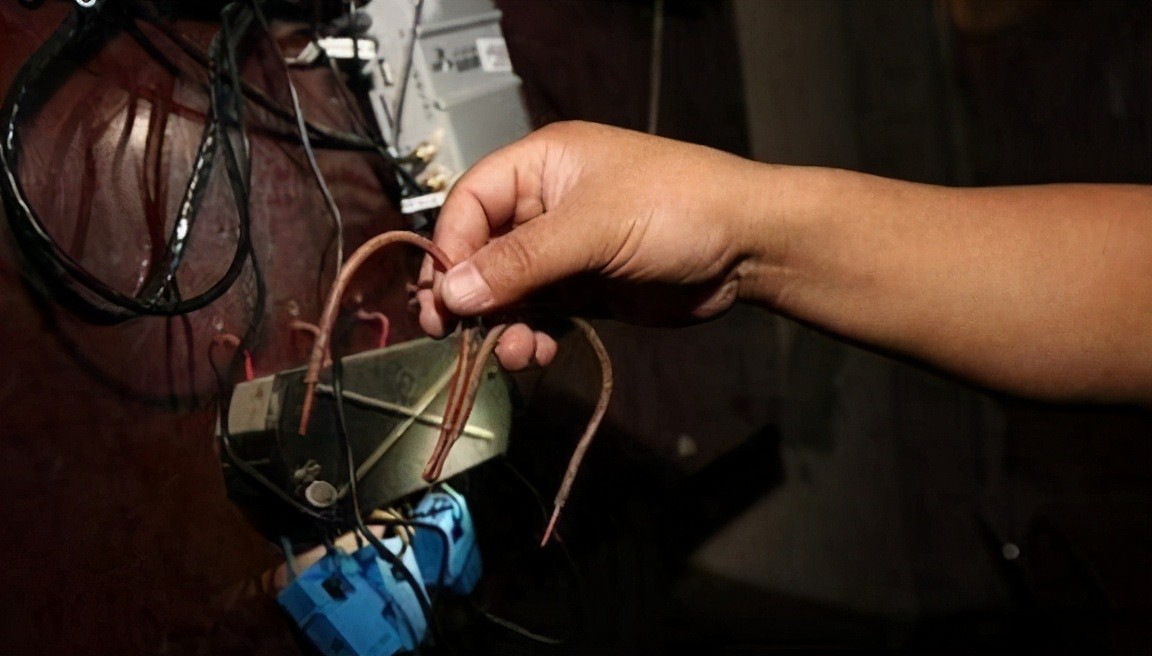

锻造厂是用电大户,为了节省成本,乔保峰开始偷电。

这样的大动作肯定遮掩不住,供电局发现了他工厂的不正常用电,随后给他下发了停电通知。

收到停电通知后,乔保峰气急败坏,有了钱就长脾气的他竟然带着打手闯进电力局局长办公室,指着局长鼻子说:

“你要不给我送电,小心你的命。”

公安机关很快介入,经过调查和检测,发现仅仅一年多时间,乔保峰就偷窃了900万度电,折合人民币400万元左右。

不仅如此,还发现乔保峰同时犯有重婚罪、私刻公章罪等。

数罪并罚,乔保锋最终被判处有期徒刑19年,财产如泡沫般灰飞烟灭。

昔日昌平“破烂王”乔保锋,则成了严打下的典型反面教材。

而与乔保峰同时期的另一位“京城垃圾王”杜茂洲,却有着截然不同的命运。

作为正面案例,杜茂洲被邀请到了中央电视台,成为楷模人物。

03

杜茂洲跟乔保峰一样,都是苦出身。

乔保峰是河南固始人,杜茂洲是四川巴中人。

28年前,杜茂洲为了摆脱贫困,曾经在老家四川当过小学代课教师,修理过无线电。

但微薄的收入终于逼着他不得不像很多老乡一样,选择到北京打零工谋生。

与乔保峰一样,杜茂洲也迅速发现了那被绝大多数人惟恐避之不及的城市垃圾埋藏着的巨大宝藏。

二人不同的是,乔保峰选择从下到上“野蛮生长”,甚至带人跟电力局长叫板。

而杜茂洲呢,选择从上到下,请管理部门开条子,颇有点“奉旨拾荒”的意思。

1987年冬天,杜茂洲、杜茂献兄弟俩和同乡许际才三个人,敲开了市环卫局规划基建处办公室的门,说“想进垃圾场捡垃圾”。

当时的垃圾场是国营的,国家花钱养着专门的职工回收和分拣垃圾。这些人,是拿固定工资的。

算下来,收集、运输、处理整个流程下来,清理一吨垃圾的成本需要157元,既费钱又费事。

碰到有人自愿上门捡垃圾,主管垃圾场的王维平当即批条。“你们捡得越多越好,我们就省事儿了。”

让王维平没有想到的是,他这一批条,很快在国营的垃圾回收队伍之外缔造了一支拾荒大军。

拾荒群体的优势在于不怕丢人,背着一个破口袋,一个垃圾桶一个垃圾桶翻。

国营废品回收公司的正式职工不会这么做,出于面子,也有体制上的原因——不管回收多少废品,月薪都是固定的。

自从杜茂洲他们进入北京的垃圾市场以后,他们很快就取代了国营回收公司,成了废品回收的“主力部队”。

1997年,北京的拾荒队伍已经扩大到了8.2万人。

据统计,拾荒者每年可以为北京市回收处理700多万吨垃圾,为财政节省37亿元垃圾处理费。

不过,与拾荒队伍一起膨胀起来的,还有行业内的恶性竞争。

来自全国各地的拾荒者,聚集在北京四环外的82个“营盘”,每个营盘2000多户人。

并且,他们按照籍贯,分了13个大的帮派。

最大的为“川帮”,仅来自巴中一个市的就有4万人,其次是拥有1.7万人的“河南帮”,主要来自固始,还有约1万人来自“河北帮”,约1700人来自江苏……

北京就这么大的地盘,四川人、河南人、河北人都想多占点,互相挤压。

打架、械斗几乎是家常便饭。

为此,每个帮派都抽调最能打的一批年轻人,设立“飞虎队”。

当时为了抢首钢附近的一片垃圾场,三个帮派,拉来了几卡车人,持械火拼。

甚至有媒体报道称,到上世纪90年代中期,北京市刑事案件,其中七成以上是拾荒者犯下的。

这个庞大的群体已经成为北京治安最不稳定的因素之一。

北京的境况并非个例,1998年初,山东也发生多起抢夺垃圾场,群殴致死的案件。

北京垃圾回收市场竞争日趋激烈,帮派争斗进入白热化,杜茂洲等人再次找到王维平,希望王维平出面,给大家划定地盘,维持秩序。

为什么找王维平呢?

首先,王维平小时候家境贫穷,吃过野菜、草根,为人和气谦逊,容易取得拾荒人群的认可,并且,王维平为人开明,各个帮派能发家,都得益于王维平向他们开放垃圾场。

其次,王维平主管垃圾场,有官方身份。手里有执法队、城管,是这些帮派的“直属领导”。

王维平把北京的10多个拾荒帮派约到了北京饭店,召开“丐帮大会”,商讨解决方案。

“会议”达成最大的共识,是分工:

“四川帮”负责捡垃圾;“河南帮”负责收废品;

“河北帮”负责在四环外接应——城里收来的废品运到这里进行分类回收,再卖给产业下游的废品加工商;

“江苏帮”人数最少,只有1700人,他们负责回收地沟油。

这场“会议”奠定了北京拾荒者的格局。即便今天,一些“帮派”仍沿着当初划分的老路继续前行。

这次会议后,昔日的“把头”杜茂洲创办了废品回收公司,统领着北京崇文、通州、平谷、昌平、密云5个区垃圾填埋场的废品资源。

2001年,昌平区政府为了解决白色污染,出资三百万,召集全区村民、市民都来捡垃圾。

杜茂洲找到区政府说,不要政府花钱,我们来承包,帮政府把白色污染消除掉。

杜茂洲倒是没有吹牛,他确实带领团队把昌平区的塑料袋捡干净了,但捡来的塑料袋垃圾销不出去,在废品厂堆积成山,成了难题。

没办法,别人不要,杜茂洲就自己投资办厂,生产塑料颗粒。

不懂技术,就全国到处跑到处学,参观了全国几十个厂家的先进经验。

前几年确实赔了不少钱,第四年才开始盈利。

亲自跑到台州参加展销会,印明信片、打广告。

把塑料颗粒样品装成几千份免费送,慢慢地打开了销路。

2005年,被誉为“京城破烂王”的杜茂洲登上央视,对着镜头意气风发地说:“北京遍地是宝,只要你肯弯腰。”

随着垃圾分类回收日趋成熟,各地拾荒人数也在减少。

北京拾荒者人数在2014年、2015年到达最高峰,有17万人,现在还剩不到10万人。

随着北京、上海、杭州等全国49个试点城市开始试行垃圾分类,小区拾荒者也越来越少。

祁大妈说,物业经理给她看过相关的条例,说有可能明年就不让她捡了。

不久的将来,或许再也没有了董阿姨、祁大妈。

尾声

我国是从上世纪50年代初期开始进行大规模的废品收购。

1955年供销合作总社专门成立了废品管理局,统一管理全国的废品物资回收工作。

后来,我国由计划经济转入市场经济。

计划经济时期以供销、物资系统公有制为主体的回收行业垄断格局被完全打破,个体户成为回收行业的从业主体。

据统计,中国有三百多万拾荒人,他们用自己的力量,回收了中国30%的铝制品,60%-80%的电子废弃物,90%以上的家庭废品。

2001年-2011年间,拾荒人提供的金属回收再利用为中国节省了1.1亿吨煤炭资源,并减少了90亿矿产资源的开采。

除此之外,每年都为财政节省几十亿垃圾处理开支。

过去的几十年,我们一直没有完善的废品回收体系,但中国的废品回收率仍远高于一些发达国家。

这个成果,靠的就是贯穿整个发展历史的拾荒者身影。

他们把我们手中的垃圾变废为宝,让我们免于“垃圾围城”的窘境。

长久以来,拾荒者背负着“拾破烂”的污名。但事实上,拾荒者们为循环经济做出了巨大贡献。

不论是靠捡破烂“消遣”,还是以此为生,他们并没有心理疾病,也不是守财奴。

他们心中或许没有为国家废品回收做贡献的大局观,但是他们从苦日子过来,更懂得每样东西的价值,更明白财富要积少成多,也更想过好日子。

他们身上那些朴素的品质,值得当下每一个人学习。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64