辱骂算不算虐待?同居算不算家庭成员关系?包丽案的几点启示(组图)

6月15日,北京市海淀区人民法院针对被告人牟某涉嫌虐待罪一案做出了宣判,以虐待罪判处被告人牟某有期徒刑3年2个月,并同时判决了刑事附带民事的赔偿。3年2个月的刑期,在网民和被害人家属看来过轻,据报道被害人近亲属已提请抗诉。

从法条沿革的角度看,79年刑法182条规定了虐待罪,将其归纳到妨害婚姻、家庭罪一章,侵犯的客体是家庭成员在家庭中享有的平等权利。

97年刑法的修订删去了79年刑法中妨害婚姻、家庭罪的类罪名,将虐待罪等六个罪名归入了新刑法分则中的侵犯人身权利、民主权利罪一章之内,如此虐待罪侵犯的客体也就不单纯限于需要刑法保护的婚姻家庭关系,表明刑法更重视个人的人身权保护。

然而,97年刑法删除了妨害婚姻、家庭罪一章,从外表看好像去除了虐待罪的婚姻家庭色彩,但97年刑法并没有对虐待罪的具体规定做相应调整,虐待罪的对象依旧是“家庭成员”。

自此定格为刑法260条:

虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪,告诉的才处理,但被害人没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

虽然致人死亡的虐待案件法律上确实存在7年以下的可能性,然而通过检索案例,我们发现高刑期的案件大多发生在物理性的虐待直接导致了被害人的死亡结果这类案件中,类似于本案非物理性的虐待导致自杀(间接导致?)的情形较为少见。尤其通过加害人“积极”送医以及支付医疗费等情形,“综合考虑犯罪的性质、情节、社会危害性及其认罪态度等因素”,从罪责刑相适应的角度来看,本案判决的刑期可能没有过大的不恰当之处。

从本案裁判说理中,我们更多的关注到两个在虐待罪中较为有特色的地方,第一个是辱骂与虐待的关系,第二个是家庭成员的认定。

本案说理中提到“从辱骂的言语内容、辱骂行为发生的频次、时长、持续性以及所造成的后果而言,被告人牟某对被害人的辱骂行为已经构成虐待罪中的虐待行为”。根据《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》第17条,我们可以清楚的了解到,凡有对被害人肉体和精神进行摧残、折磨、迫害的行为都可以成为虐待行为。就行为方式而言,既可以是积极的作为,例如殴打、谩骂、侮辱、限制自由、强迫超负荷劳动等,也包括消极的不作为,如有病不治、不给吃饱饭、不给穿暖衣等。当然纯粹的消极的不作为是无法构成本罪的,仅能构成遗弃罪。

换句话说,必须在有明确的积极的行为的情况下才能构成虐待罪,而这种行为却不仅仅限于物理性的肉体伤害,也包括谩骂、凌辱人格等精神迫害。肉体伤害和精神迫害之间的比例无需强调,然后这种“虐待”的行为同时需要满足“经常性、一贯性”以及“行为恶劣”两个程度要件。

偶发性的打骂也许因其“家庭暴力”认定的可能性,会出现在离婚诉讼这一民事案件的理由中,但触发不了虐待罪这一刑事处罚的燃点。进而,刑法260条1款中的“情节恶劣”则既要考虑行为本身,也要考虑被虐待人的情况。行为性质上,虐待动机卑劣、手段残酷、持续时间较长、屡教不改等等均落入该范围;被虐待人情况上,被害人是年幼、年老、病残者、孕妇、产妇等等特殊人群则更加需要考量,对他们进行虐待的行为认定可以较之一般受害人而言标准有所减轻。

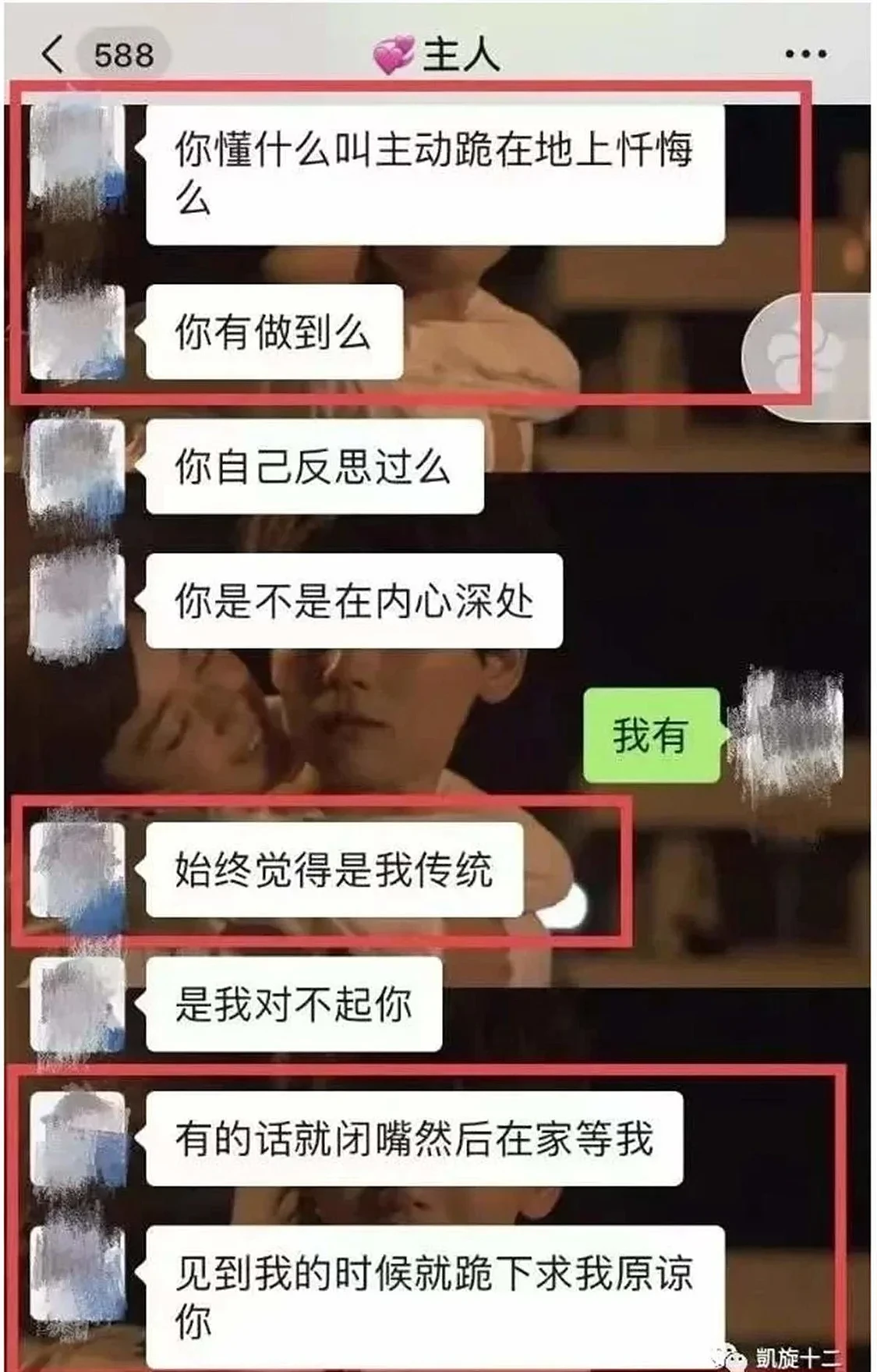

结合本案判决说理以及已有报道来看,长时间的人格否定、要求“打胎”换取心理平衡等行为,确实因被告人“反复实施的高频次、长时间、持续性辱骂行为”而当然的应当认定为虐待罪中的“虐待行为”。

牟某与被害人生前聊天截图

如果说辱骂与虐待的关系能够得到一致认同的话,被告人与被害人之间家庭关系的认定则不免会产生一些不同的看法。严格而言,对刑法260条1款“家庭成员”一词的定义,最贴近的解释出现在了民法典1050条3款中,即“配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员”。

此外,全国人大常委会法工委刑法室对刑法修正案(九)解释与适用中提到:

“这里所说的‘家庭成员’,是指在同一家庭中共同生活的成员,如夫妻、父母、子女、兄弟、姐妹等。根据我国有关法律的规定,家庭成员关系主要有以下四种情形:一是由婚姻关系形成的家庭成员关系,如丈夫和妻子,夫妻关系是父母、子女关系产生的前提和基础;二是由血缘关系形成的家庭成员关系,包括由直系血亲关系而联系起来的父母、子女、孙子女、曾孙子女以及祖父母、曾祖父母、外祖父母等,也包括由旁系血亲而联系起来的兄、弟、姐、妹、叔、伯、姑、姨、舅等;三是由收养关系而形成的家庭成员关系,即养父母和养子女之间的关系;四是由其他关系所产生的家庭成员关系,现实生活中还存在区别于前三种情形而形成的非法定义务的扶养关系。”

如若对照以上两个解释,尚未属于配偶的被害人以及被告人之间的同居关系,可能并不在家庭关系(成员)的认定对象中。

然而反家暴法37条:“家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为,参照本法规定执行”,这样的表达给扩大家庭成员的范围带来了扩大解释的可能性。而四部委联合出台的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》则指出:“发生在家庭成员之间,以及具有监护、扶养、寄养、同居等关系的共同生活人员之间的家庭暴力犯罪,严重侵害公民人身权利,破坏家庭关系,影响社会和谐稳定。人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关应当严格履行职责,充分运用法律,积极预防和有效惩治各种家庭暴力犯罪。”又再次给予了即便不能认定为家庭成员,但同居关系也可以被认定为家庭暴力犯罪这样很明确的办案指引。

本案的裁判说理中同样做出了这种同居的认定,“双方不但主观上有共同生活的意愿,而且从见家长的时点、双方家长的言行、共同居住的地点、频次、时长以及双方经济往来支出的情况可以反应出客观上二人已经具备了较为稳定的共同生活事实、且精神上相互依赖,经济上相互帮助,双方的共同居住等行为构成了具有实质性家庭成员关系的共同生活基础事实,二人的婚前同居关系应认定为虐待罪中的家庭成员关系。”

从比较法的视野来看,对非传统的实然家庭形态认定为无论民事还是刑事视角下的家庭关系是存在先例的:我国台湾地区家庭暴力防治法规定的家庭成员可以扩大到前配偶前血亲姻亲等;新西兰家庭暴力法案则规定,家庭亲情犯罪的主体与对象不仅包括异性夫妻,而且包括了“伴侣”和“任何按照婚姻的本质关系共同生活的人”;法国和美国同样有将家庭暴力中的家庭关系往同居关系延伸的立法和司法动向。

然而,即便在结论上大致认可法院最终定罪量刑的前提下,仍然不免有一些冷思考。虽然本案做出了如裁判说理中的解释,但自被告人2020年6月羁押至今才做出判决、判决刑期的长度等事实我们推测,本案的定罪在司法内部也可能并未形成统一意见。

首先,无论是反家暴法还是四部委的意见,我们都很明确的发现,法律是严格区分家庭成员和其他共同生活的人这两个群体的。换句话说,即便最终认定被告人可以适用家庭暴力犯罪进行处罚,其依据并不是家庭成员(范围)的扩张,而是家庭暴力犯罪主体的扩张。即,同居也可以构成家庭暴力犯罪,而不是同居也可以构成家庭。

这从刑法修正案9增设260条之1的虐待被监护、看护人罪这一条文就可以看出。对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人,情节恶劣的,处三年以下有期徒刑或者拘役。学界曾经也有将这类人扩大到家庭成员中,进而通过扩张解释以适用260条虐待罪。然而立法最终否定了这种理论,通过增设新罪名来实现了法益保护,这种对家庭成员范围的严守使得本案说理通过创设“实质性家庭成员关系”这一概念来扩张解释“家庭成员”的范围这一解释路径产生了动摇。

其次,本案中被告人与被害人之间的共同生活是否可以定义为同居关系,可能也有探讨的余地。从比较法的角度以及四部委意见中将同居与监护、扶养、寄养并列这样的表达中,我们发现,一般意义上的同居关系无论从共同生活形式、共同生活时间、对外表示等角度可能都有更为严格的要求。各国将同居关系更多的理解在非传统的实然家庭关系这一视角下,而对于在校生、各自无独立经济来源的校外共同生活定义为一种同居关系,是否有更严密探讨的必要性可能值得我们思考。

裁判的行为规范效果是我们对司法判决的期待,公权力判断在情感冲突中扮演角色的程度,一定会影响到其他人在之后如何处理情感关系。期待每个人更为严肃理性的对待自己的感情关系,自己的生命为重,渣男不值得。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64