放弃百万年薪,转行搞艺术,MIT女学霸:30岁,我才摆脱父母枷锁…(组图)

MIT本科的录取率有多高?

前不久,该校发布的官方数据是4.8%。即便时间退回到十年前,录取率也在7%左右徘徊。

对于很多人求之不得、高攀不起的顶级名校光环,凌零却在30岁那年亲手摘掉了。

她放弃的,还有年薪百万的500强外企管理工作。

在那之后,她一跃而下投身到从小热爱,却完全陌生的圈子:音乐。

没有人脉、没有资源,只有学生时代练就的基本功。刚开始时,她连“入口”都不知道在哪儿。

整整四年,她拿出工作10年积累的全部积蓄,一点点摸黑向前,终于磨练了一部好戏。

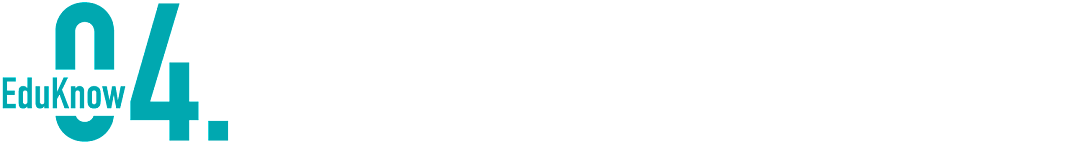

去年,她编剧作词作曲的职场音乐剧《斜杠进化论》获得了意想不到的水花。

斜杠进化论海报

票务网站的评分高到9.4,就连听过音乐的《蜘蛛侠3》的编曲肖恩·麦克马恒和百老汇指挥/音乐总监都发来好评。

有人这么评价道:

被里面的人物真实到了!笑得快晕厥过去!不是传统意义上的皆大欢喜,而是每个人要面对的现实生活。

虽远远算不上什么“胜利”,但观众给凌零的“重启人生”投上一枚关键的“赞成票”。

三十岁之前,她活在父母期待、世俗光环里,像很多人其它名校精英一样;三十岁之后,她把这些光环统统收起来,归零,出发,驶向自我。

今年7月二轮升级公演前,我们跟她聊了聊是一路走来的经历。

与酣畅淋漓的追梦故事不同,凌零的故事背后夹杂着与原生家庭的拉扯,自我选择的艰难,值得每个家庭深思:

到底如何培养孩子的天赋,才能让他们不被父母的教育执念所困住;

作为孩子,当被教育之路束缚后,又该怎样努力走向自我实现?

为便于阅读,后文以第一人称叙述。

艺术爬藤,爬出了"真感情"

我的整个求学生涯很少由自己作主。很多节点被迫跟着父母职业变动而变化。

小学是在南京读的,到四年级时,父亲因为工作变动,全家都要跟去美国。为了有所准备,我先跟母亲到上海,在国际学校适应了一学期。新学期还没上一半,Time is up。

走之前,我对学校很不舍,曾恳求父母能不能不出国,但最终还是胳膊拧不过大腿。

亚裔家庭没有不卷的,到了美国后,我母亲成了圈子里的“鸡娃”达人。

一到假期,她要么就给我报奥数班,要么就安排补课。她还经常组织熟识家庭的孩子一起补习。

还记得高中备考时,我妈就组过局,请了一位SAT老师,单独给大概5、6家小孩补课。

父母们乐开了花,但几个孩子十分抗拒。

当时我的SAT成绩已经达到1500,再往上冲很难,那位老师教的内容只够考个1300分,完全没用。

当然了,父母安排也不总令人扫兴。

有一年,父亲去给我报假期班,然后……他填错了表,报上了一个音乐剧集训营。因为不能退费,他们很不高兴,硬着头皮让我继续参加,就当做某种课外活动,在简历中添上一笔。

正是这次集训对我产生了炸裂而深远的影响。

斜杠进化论剧照

其实在去美国之后,我一直没放弃音乐。公立学校课不多,有很多课外活动时间,我会用来弹钢琴、学打击乐,跟同学一起参演音乐剧。

各种尝试后我发现,自己在音乐方面有些天赋。

报考乐团时,试听练耳部分一直是最难的,但我却满分通过。

八年级时,我进入当地青年交响乐团,负责古典打击乐。这个岗位很“轻松”,没事儿的时候,我就一个人看总谱,开始自己写音乐。偶然间,指挥发现了,他很惊讶我的学习能力,老师开小灶教我作曲、总谱和指挥。

后面我还自学了编曲,带着乐团小伙伴做一些小型室内乐。

凌零演出照

说回音乐剧集训班,为什么令我“炸裂”呢?因为非科班出身的我,进去后才发现,同学们太“卷”:

有人去过百老汇演出,还有人直接就有经纪人,目标非常明确——去参加迪士尼音乐剧的选角。

如果说,交响乐团经历打开了我的音乐脑,看到不同乐器和谐共奏的大图景,那么,这次集训带我看到专业级演出的专业、严苛和震撼。

进团后,受刺激的我被激发了,努力拿下marching band小指挥的位置,有机会登上了美国职业橄榄球联盟NFL,在赛季中场,为万人观众表演。

赛场的汗水、激情和人声鼎沸相当震撼。作为演出者,你会不由自主想把自己燃烧进每个音符里。那种全身心投入的体验,太深刻、太诱人。

只可惜,这一热爱在大学申请前就被葬送了。

开始作曲后,我写过一出交响乐,还曾跟母亲“炫耀”,这辈子就该当个作曲家。我妈当场就泼来一盆冷水:“千万别想,我们家全是做医疗的,你也要做。”

在他们眼中,让我学音乐并非放任我走这条路,只因为美国顶级大学喜欢全面发展的孩子,有艺术特长能给履历提亮。

申请季前,当时我们的乐队指挥曾上门试图说服我父母,放我去申音乐学院,却被礼貌地拒绝。

逃不掉,这种感觉从青春期一直贯穿到成年工作后。我试过反抗,但最终都无功而返。

亚裔尖子生的反抗

进MIT不是我所想的,很多人可能觉得这是凡尔赛,但无论是申请季,还是四年求学生涯,我没有享受到大学乐趣,更像是在完成别人设定的任务。

因为父母狠抓教育,我的成绩和履历的确漂亮。校内GPA是4,标化大概1550左右,曾经一年内修出7门AP课。

高二时,我还帮助一家医疗大数据公司(可能是全美最早的医疗大数据公司)做模型和编程,帮他们申请到专利,赚了一笔兼职费。

美国西屋科学奖我也有参加,最后是semi-finalist, 用国内的说法就是二等奖。

特长方面,除了演奏、指挥、编曲和表演经历,我还坚持游泳,是校队成员。到高中后两年,我每天至少5个小时是在做课外活动,尤其是在游泳赛季。

只不过,这些活动安排,从父母的视角来看,都是非常有目的性的——申请名校。

回头看来,在这一目的驱使下,他们的安排极为讲究“性价比”。

比如游泳我其实只参加联赛赛季,因为可以拿名次,到了俱乐部赛季,他们就不让我参加,而要求更多AP课。

学音乐也是如此。拿到奖项和表演机会后,写不上履历的巡演,就成了非必要项目。如果我想参加,还需要跟爸妈battle一番。

斜杠进化论剧照

我不是没有抗争过,会经常跟母亲谈条件:如果这次SAT考到多少分,就让她同意我参加乐团巡演。

这些抗争到最后一点用都没。

作为孩子,我手上的筹码太小了,一直吃亏。即便完成了目标,他们也可以反悔不认。

私下里,我给自己留有余地,比如除了他们指定的十所名校外,我悄摸摸的申请了州里排名很高的音乐学院,也拿到了offer。

当然,都是徒劳,最终我还是去了MIT,学生物化学工程。

现实层面,大学阶段我还无法经济独立,学费还得依赖父母。这是导致我没有人生决定权的关键。而在命令-服从家庭氛围里长大的我,也没有勇气就此“离家出走”,再也不靠他们。

选择MIT时,我还抱有一丝幻想——反正进校后父母管不着,可以继续搞音乐。直到进校后,我才彻底醒悟。

斜杠进化论剧照

MIT很喜欢全面发展的天才型学生,周围的伙伴们从来不缺少音乐天赋,而且我们院还有音乐剧传统,每年都有大制作出街。学院会购买百老汇学生版权,自己组织所有工种和现场交响乐团。(网上可以搜到MIT Next Act的演出片段)。

但慢慢你会发现,天才不是超人(极少数除外),也要上课、写论文、考试、实习和就业。

大一大二我还有时间参演很多音乐剧制作和排演,到了大三大四,专业方向选定后,大部份精力都扑在专业方向上。

我选择的方向有点跨学科性质,既与生物医药相关,又需要有编程功底。我当时还在Sloan商学院辅修,课业压力可想而知。熬夜几乎是家常便饭。

好在学习方面,还是颇有心得,毕业前,我已经拿到了辉瑞的offer,开始给疫苗反应堆编程和梳理质量控制。

只是音乐梦,已经碎在来的路上。

凌零MIT毕业照

到这里,父母对我的期待都达成了:进名校,学生物化学,做healthcare。

这些规划在外人看来,是相当妥帖的。可我始终无法说服自己去热爱这个行业。而且,只要在美国,父母对我人生大小事的干涉就始终存在。工作还不到一年,我就选择跳槽,转行做咨询。

我看重的,未必是行业优势,而是这家给offer的公司可以全球外派。

我很快回到中国,接下来近十年里,穿梭于上海和全世界各地,做项目,攒经验和攒钱。

好像只要不在父母身边,我之前被压扁的人生就能一点点弹回来。

归零后,才是属于自己的人生

尖子生的学习能力迁移性很强,职场上很容易受益。大概在30 岁前,我离开咨询公司,去了所谓甲方的跨国公司,升到了总监。

有一个诀窍就是,除了果断、超强执行力外,像咨询行业,你尤其需要能搞定客户。要在对方想到问题之前,提前预想到结果,准备好预案,就能控制进程、风险,进而管理和达到客户预期。

等到积累一定客户口碑后,企业内好的资源会自然而然向你倾斜,大家都愿意向你靠拢,和你一起做项目,职场正循环就形成了。

但,于我而言,外在越优秀,内里越内耗。耗到最严重时,总会问自己,这个人生走向真的是我想要的么?曾经碎掉的旧梦,真的没办法捡起来了?

工作后,我很少有时间做音乐。只有公司年会时,才有机会在小小舞台上爽一把。

斜杠进化论剧照

压倒骆驼的最后一根稻草就是一场公司年会。

我召集很多同事排了一出歌舞剧,演出相当成功,不仅领导们满意,参与的所有人都很享受。结束后,还有观众上台为我们献花。

只是没想到,落幕后,回到家中静坐的我陷入emo。

它点燃了我对音乐的“旧情”,这种旧情从年少时就深埋心底。

这十年里,我离开了美国,经济独立了,不再依赖父母,作为社会人完全独立了,然而,我还是没有机会去宠它、爱它、享受它。

斜杠进化论剧照

大家都知道biological clock(生物钟),每个年龄段有该干的事,毕竟人的生理机能在逐渐退化。这给我的最大启示,不是它规定了你在某个阶段必须做什么,而是在某些人生段,你可能做不了什么。

比如,人的乐感和听觉会在40岁之后慢慢衰退,除非长期从事音乐工作,产生了身体记忆,否则,一个人从零基础想入这行,是绝没有可能的。

与其再过几年之后,长吁短叹,何不现在就大梦一场呢?

怀着这种冲动,我辞职了。

父母不理解,母亲在电话中无奈地问:

你都上班了这么多年,怎么还没喜欢上这个工作?就不能做一行爱一行?

先生也担心,倒不是担心我“自毁前程”,而是害怕我把爱好变成工作后,反而会失去了最初的热爱。

只有我自己知道,人生终于要重启了。

凌零在剧院彩排

辞职后的两三年,我依靠接些咨询项目,维持生计。偶尔还会帮投资机构评估一些biotech和digital项目技术和风险。

音乐方面,我做了很多尝试,比如管理录音棚,组建音乐工作室、找老师学习作曲,拍微电影拿去参赛。通过这些事,我把影视配乐作曲的流程走了个遍。

这两三年,我也四处碰壁,又摸索着成长。

苦于找不到“入口”,我甚至跑到社交平台上发帖问网友,"怎么能够进入上海的音乐圈?"

意料之中,一无所获。

我还进修了伯克利音乐学院作曲系的硕士,把年轻时缺失的点点滴滴找补回来。

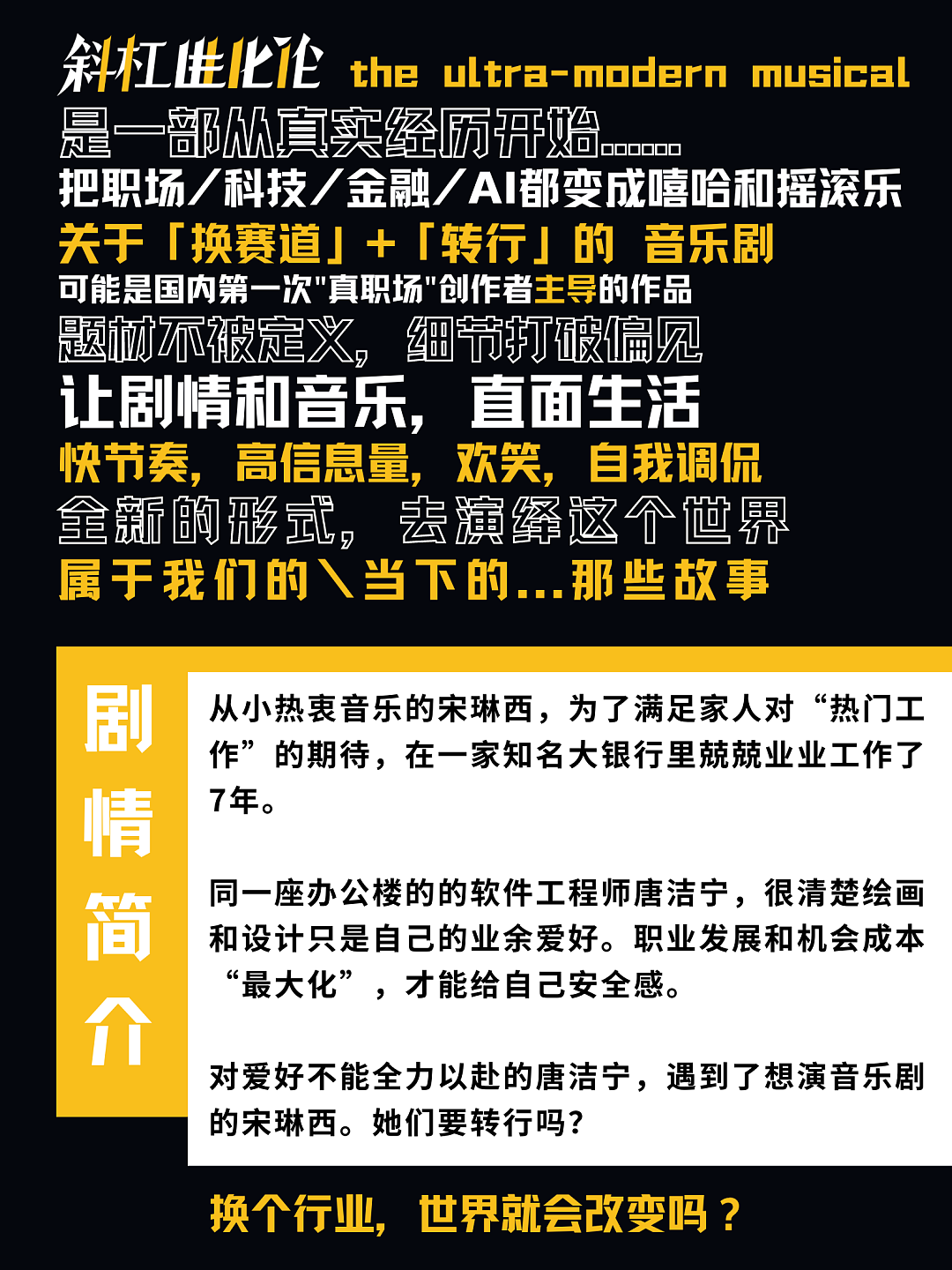

看过各个方向,又我的作曲老师长谈后,方向慢慢清晰了:我决定做音乐剧,主题就写女性转行。不过还有一堆待解决的问题:怎么进圈子、怎么找资源、怎么找演员,找舞台,找资金?

等稍微摸到这个圈子的边缘时,你会发现,行业城墙可太厚了。

斜杠进化论剧照

学霸精英,为何被困赛道转换?

国内这个行业的运行逻辑,和百老汇体系极其不同。后者更像是一个巨大的孵化生态,不断通过天使投资机制,让自发原创的作品成长出来。

国内更偏向委托创作的模式,创意绝不占主导地位。即便你执行力强,剧本也好,但只要参演人员不是流量IP,或者主题不是资方喜欢的口味,剧作想要出圈基本很难。

可以说,我在过去积攒的行业资源用不上,MIT光环也不再闪。一旦透露自己不是音乐戏剧背景,可能还会招来异样目光。

曾遇过一位很有资历的业内前辈,听我自报家门后,很不解地问,干嘛要入这行。他原话大意是,他选这行是没办法,也做了那么多年,要有我这个背景,才不会来做音乐剧。

MIT校友来捧场凌零的新剧

不过即便遇到很多阻碍,我还是很幸运地遇上志同道合的伙伴。

我曾粉过的一部音乐剧女演员,成为了我的女主角,参加了我第一次工作坊;

不吃香的双女主剧里,仍然有一群优秀男演员愿意推掉别的戏留在我们剧组;

还有很多熟或不熟的朋友会愿意伸出手来帮助你:比如我们入围上海文化发展基金青年编剧项目的导师,作曲家金复载老师,比如胡晓庆导演,做过中文版的《妈妈咪呀》、《美女与野兽》等,还有一台好戏的汉坤老师……

四年里,我跟先生狻猊筹措资金,寻找主创,打磨作品,招募演员,联系剧院,宣传推广,音乐剧去年终于上演,且慢慢向更好的方向进化。 尽管我们戏称,每一天都好像在渡劫、避坑和救火。

凌零在剧场工作

再来说这部剧的主题。其实职场转行的阵痛,在很多女性(或男性)身上都经历过。

比如我们的女主,上外毕业的赵嘉艳,她本来有着稳定的央企工作,有一天去面试音乐剧女演员,甚至还只是一个替补的位置,她仍然选择辞去编制,全职做演员。

这条转行之路,她已经走了7年。

包括我自己,花了十年时间才真正走回热爱的那条路。

写《斜杠进化论》的时候,我们深度访谈了好多身边转型和跨界创业的朋友们,大部分是女性。我们发现,行业壁垒甚至歧视,有形的无形的到处都有。

用一位好朋友说的话就是,“东山老虎吃人,西山老虎就不吃人吗?” 很多内容最后都被我们写进了音乐剧里。

很多人可能会觉得,你们太不懂珍惜了,放着大好前程不走,非要走崎岖山路。

但没有这些看似被浪费的人生,也就不会有今天这部精彩剧目。

我绝不是劝大家离开现有轨道,去盲目追梦。去或留,都是每个人的自由选择。

但我的确坚信,当人意识到什么更重要,且仔细思考如何抉择后,再次开启旅程时,人似乎会变得更有力量感。

走弯路不要紧,它也可以很精彩、细腻、深刻。我把这些领悟都写在剧里了,不信你们可以来自己看看。(戳下方图片👇来看剧)

最后来说说家庭教育这件事。

我从小生活在美国,身边大多数朋友都过得比较自由,他们选专业、选大学都可以自己定,但我不行。

这是国家、文化差异吗?父母总是在和我争执中,以此为开脱。当到国内后,我发现不是的。

国内很多父母也很开放,并不是所有中国家庭都会如此。而美国我这样的“高压”家庭也不是唯一。所以,父母的理念非常重要。

学艺术真会没饭吃?

很多父母都跟我妈一样,会担心这点。

我认识一个学姐,她在伯克利音乐学院念完本科后,就回国内做音乐幕后。因为眼光独到,在圈内做得风生水起。

人家没有饿死在街上,赚得比我多,也不是什么大明星,只是一位出色的艺术工作者。如果22岁我有这样的机会,我的前十年会更开心一点。

当然了,即便你对自己正在走的路没有那么确定,也没关系。人生没有白走的路,每一步都做数。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64