耶鲁大学华裔博士为家庭牺牲,丈夫患癌症去世,一篇悼文引发争议(组图)

陈朗博士自己也没想到,她写的那篇悼念亡夫的文章,会在互联网上,引发如此深切的共情和剧烈的争议。

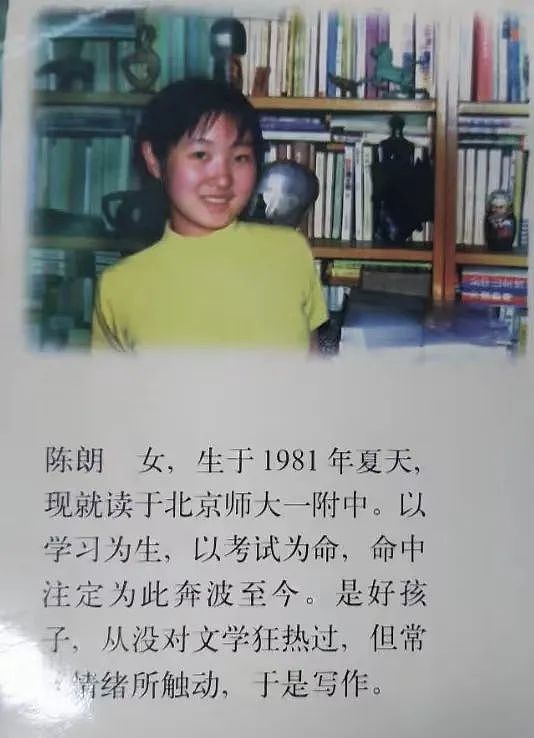

嗳,对了,陈朗,北京人,作家陈建功的女儿,哈佛大学神学院神学硕士,耶鲁大学宗教研究系博士。

陈朗是个才女,很小就出过书(图源网络)

她的丈夫徐晓宏,毕业于北京大学社会学系,在历史社会学、文化社会学、政治社会学和中国研究领域非常牛逼,被誉为“极具天赋的学者”。

2019年,徐晓宏远赴美国密歇根大学任教,陈朗就辞掉了她在香港的教职,跟随丈夫来到大洋彼岸。

社会学者徐晓宏生前照(图源网络)

不久,新冠横扫全球,她长期工作没有着落,

一度沦为家庭主妇。

后,她改行做心理咨询师,还收到了密歇根大学硕士项目的录取通知书。

就在这时,她丈夫徐晓宏被确诊癌症。

2023年12月12日,徐晓宏因病离世,这在中国学术界引发一片哀思(我们不是圈内人,当时不知道这事儿)。

作为徐晓宏的妻子,陈朗撰写一篇文章,叫《请君重作醉歌行》,在丈夫去世36天后,发表在公众号“时间社THIS”上。

这篇来自亲密爱人的悼文,和一般的悼文不同。

它没有长篇累牍地赞美牛逼丈夫的卓越成就,也没有煽情催泪地讲述夫妻之间的悲欢过往,而是用克制又隐忍的笔调,一层又一层剥开一个妻子矛盾又疼痛的内心。

一个嫁给卓越丈夫而自我阉割的妻子。

一个卡在母职和梦想中崩溃的妻子。

一个受过高等教育又受困于父权社会的妻子——

悼文中,陈朗如是说:

“我想起小孩因为新冠停学在家的时候,我在家里疲惫不堪,他在网上挥斥方遒。

国家、革命、现代性。(这)和我又有什么关系呢?

他和他的朋友们在喊女性主义的时候,我心中冷笑。”

“我曾经跟我的心理医生说,嫁一个情投意合的人怎么可能幸福。

你们想要的是同一个东西,但是总得有人管孩子、报税、理财、做饭,于是这就成了一个零和博弈。

他越成功你越痛苦。”

“我不知道多少女人在她们杰出的伴侣最春风得意的时候,内心最痛苦地尖叫着。

又有多少女人最终用‘爱情’说服了自己,抵消了、忘却了心中的尖叫,保持沉默。”

“他可能没有好好想过,历史上的多数学术大师们背后恐怕不是殷实的家底,而是甘心情愿伺候他们、为他们奉献一生的女人们。”

“我不知道是从什么时候开始,他觉得重要的东西,我不再觉得重要。

我敬佩他对大问题的执着,但我也暗暗希望他能发表一些水一点的文章,赶快把书出版,赶快评上终身教授,让生活变得从容一点、安定一点。”

……

文字来源于“时间社”,

最后这张图来源于电影《82年生的金智英》

当然,除了这些诚实的矛盾和思辨,悼文中有大量朴实的细节描写,写出了直到生命最后一刻仍沉迷于学术的丈夫,对事业的赤子之心。

还有,眼睁睁看着死神呼啸而来,把丈夫夺走的妻子,对丈夫的悲悯与眷恋。

他把一切都献给了最热爱的事业,而她自始至终都陪着他。

这不是伟大的爱情,又是什么?

同为女性,看了陈朗这篇悼文后,我从她小心翼翼的反思和情真意切的孤独中,看见了理解和共情。

这理解这共情,不仅为陈朗,也为自己。

准确地说,是为每一个明明揣着明艳梦想,却又一次次屈服于家庭现实的女人们。

更准确地说,这是一种悠久残忍的“女性命运”,这是一种沉默浩荡的“女性困境”。

图片来源于电影《82年生的金智英》

这命运就是,不管你是陈朗这样学富五车的博士,还是像村口翠花那样单纯朴实的农妇,你只要结婚,只要生孩子,只要组建家庭,在很多时候或某个时候,就不得不阉割自我,屈服于母职。

这困境就是,不管你是嫁给志同道合、牛逼闪光的学霸丈夫,还是嫁给迁就凑合、普通平凡的路人丈夫,你都要在夜幕低垂的深夜、晨光昂首的黎明,去独自承受生娃养育的凌乱和孤独。

这是唯有女性和女性之间,才能凿通的一种心理共鸣和情感认同。

它未必一定是万分正确的,但它一定是无比真实的。

只是,陈朗博士这篇悼文发表后,很多人站出来围攻她,她在丧夫之后,也遭受了某种程度的“网暴”。

一些认识或不认识陈朗的人,打着“逝者为大”的幌子,揣着“以和为贵”的中庸,认定她不该在公共话语体系里,表达私人情感的爱与恨。

准确地说,那些人认为,她不该在丈夫刚刚死亡后,去表达对丈夫沉迷于宏大事业,而遗忘了琐碎家庭的怨憎和不满。

这些人希望陈朗能扮演一个深情大义的妻子,只陈述婚姻表面那些熟悉又讨喜的“好”,而不该讲述婚姻内里那些尖锐又硌人的“坏”。

这种希望,和几百年前,那些封建卫道士希望死了丈夫的女人们,怀揣一块“贞节牌坊”残度余生,不该袒露孤苦和欲望一样。

“你不能说死了的丈夫不好,你不能对自己的婚姻怨憎”的网暴,本身就是“女性困境”扎根的土壤啊。

认为女人应该忠贞不渝,认为女人应该懂事乖巧,认为女人应该沉默隐忍……本质上就是对女性的驯化和羞辱。

图片来源于电影《82年生的金智英》

我一个算得上事业成功的男性朋友,在他的事业蒸蒸日上后,认为发展不如他的妻子,应该回家相夫教子。

他的妻子的确辞掉工作,回归了家庭,但她在为两个孩子奔波、为老人尽孝的操劳中,也弄丢了她自己。

她抑郁了,甚至到了自残自杀的地步。

男人想不通妻子为何这般脆弱,用不解又责怪的语气咨询我:“别的家庭主妇都好好的,为什么就她不行?当初是她自己愿意辞掉工作,我也没有拿刀逼她啊。”

是的,他认为她“应该”牺牲。

而她也主动选择了这种“应该”,但她最后被这该死“应该”扼住了喉咙,肉体和灵魂一起跌落进迷茫的困境。

这句话是对的:

女性不仅是一个性别,更是一种处境。

一种“连女性自己都自我蒙蔽”的处境;

一种“千百年来以为奉为正确但一直隐藏伤害”的处境;

一种需要更多女人站出来坦言“怨憎”和“孤独”,而后用“反击”和“力量”重构的处境;

一种需要唤醒更多男同胞从思想深处和行为举止上,真正做到“除了生育无法替女人分担,其他家庭关系中的一切事情,都是我们的,而仅仅不是她”的处境……

那些看见女性处境,并对身边女人温柔以待的男同胞,都必然会得到爱与岁月的馈赠。

就像屠呦呦站在诺贝尔颁奖台上,骄傲地说出“青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物”时,人们顺着灯光和喝彩,看见了那个叫李廷钊的“定海神针”般男子。

他要颜值有颜值,要才华有才华,要事业有事业,但他一甲子如一日地支持着妻子,去拥抱梦想,去改变世界。

他的爱和温柔让她超越了女性处境,所以她改变并造福了全人类。

屠呦呦和丈夫李廷钊(图源网络)

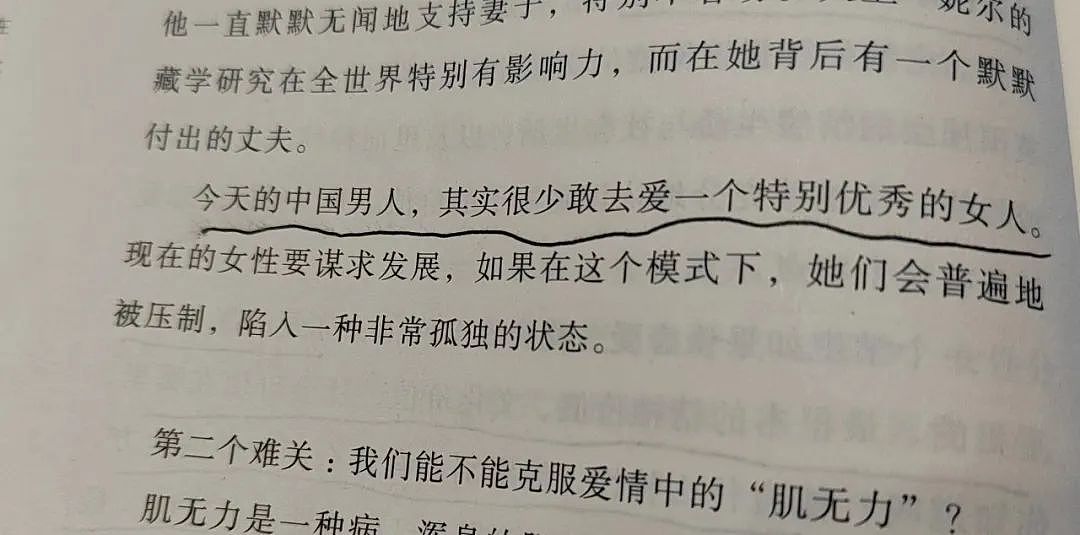

在《梁永安的爱情课》中,复旦大学梁永安老师说:

中国男人,其实很少真的敢去爱一个特别优秀的女人,这是优秀女人普遍陷入孤独的原因。

是的。

女性是一种处境。

但看见这种处境并伸出温煦双手的男子,是暗夜里那颗明亮的星。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64