电诈案“猪仔”返国获罪,家属乞求中国公安重审(组图)

遭到诱拐、被迫在缅甸从事诈骗工作的中国人,在好不容易重返家园后却可能因罪入狱,从受害者变成加害者。这背后的原因是什么?DW采访幸存者母亲及救援志工,一窥在中国当前执法体制之下,这些家庭的无奈和无助。

去年10月2日,在中国云南省一家边境派出所前,王妈妈见到了刚从缅甸诈骗园区被解救回国的大儿子。时隔短短一年,她竟认不出对方。眼前这位29岁的青年,脸色苍白、骨瘦嶙峋,走路还弯腰驼背,因为只要伸直腰杆,后背及肋骨就会隐隐作痛。原本约有75公斤的他,当时目测只剩不到50公斤。

“他在那边(园区)被打得遍体鳞伤⋯⋯民警把他带出来的那一刻,我抱著他在派出所门口放声大哭。”育有二子的王妈妈告诉DW,2022年7月,大儿子为了替她筹手术费、受到海外高薪工作利诱,被贩运至缅北从事电信诈骗;半年后,年仅22岁的小儿子为了救哥哥,在直播平台上误信了假扮成救援志工的人蛇集团,也被卖到缅甸电诈园区,目前仍受困。

基于安全因素,王妈妈不便透露自身及两位儿子全名。“因为两个孩子⋯⋯现在我就跟神经病似的。”报警之后,她在中国各省四处奔波,盼执法单位加快救援脚步;而大儿子也在园区内试图与警方联系,却遭诈骗集团发现,被以电棍吊打至昏厥,多根肋骨骨折。随后,他又被卖到另一个园区,经常因业绩不佳而挨打。

王妈妈说,大儿子回国后一直在吃中药调理身体,“估计最少要吃半年”,因为在园区所累积的伤从未获得妥善治疗,导致内伤严重。然而,儿子返家休养不满一个月,王妈妈再度面临沈痛打击。

“我大儿子被刑拘了”、“被我们当地的公安刑拘”,11月初王妈妈在微信上焦急地向DW记者捎来信息,并称中国公安“不让探视”。通话过程中,她一度泣不成声,断断续续地说道:“我也不知道为什么⋯⋯垂死的人总是被处罚。”

坐落在缅甸东南方的KK园区,与泰国仅隔著一道窄小的莫艾河。

坐落在缅甸东南方的KK园区,与泰国仅隔著一道窄小的莫艾河。

受害者被迫诈骗:“不然只有死路一条”

与中国云南交界的缅北是诈骗集团的大本营,近年这些犯罪分子也逐渐往东南方移动,盘踞位于缅泰边境的妙瓦底。据中国官媒央视报道,缅北和妙瓦底合计至少有高达1000座园区,正在以每天超过10万人的规模执行电信诈骗。

这些诈骗人员的主要工作,就是在通信软件上广发信息交朋友——因为犯罪集团认为,茫茫人海之中总会有“大鱼”上钩。

然而,无论是自愿还是非自愿前往,诈骗人员都可能因业绩不佳而遭酷刑对待,因此增加了执法单位断定受害者的困难度。同时,园区内也禁止使用私人手机,并严格监管公务机的使用,导致受害者难以搜证相关暴行。

曾被卖至KK园区的受害者张默(化名)告诉DW,诈骗公司“每天会给很多号段”,要求他用WhatsApp等软件给这些电话号码传信息、发照片。“比方说你是女聊男,你就发一些色诱的照片,对方回复你之后,你就跟他聊天、促进感情。”他补充,这些骗术还分成不同阶段,包含初聊、深聊及产品介绍,即劝诱对方投资加密货币。

大多数被骗进园区的人认为这类工作违反道德良知,并不愿意言听计从。但只要反抗或业绩差,就会被诈骗公司施以酷刑,在身体受到凌虐又无从逃跑的情况下,多数人最终选择了屈服。

来自贵州的潘妈妈告诉DW,她儿子今年稍早受高薪海外职位诈骗,被卖到缅北一处电诈园区。起初,儿子因为坚持不骗人,被人用手铐固定并吊挂在半空中,遭木棍、水管等器具毒打。“他走路都走不了,脚全部被打肿掉、打骨折。他没办法了,再不同意做,只有死路一条。”

被逼著签了1年的工作合同之后,潘妈妈的儿子不忍目睹陌生人落入投资陷阱,经常暗自“点醒顾客”,引来其他园区受害者效法。但因为业绩差,他三天两头就挨打,并亲眼看到有人因帮助客户被公司抓到,当场被打死,尸首遭弃于附近荒野;有的人则再也承受不住身心凌虐,在精神崩溃后撞墙而死。

“在那里杀死一个人就像死一只鸡,”潘妈妈向DW转述儿子偷偷传给她的信息:“我也不想继续做下去了,但是我不做,业绩就很惨、就被他们用很多的手段和酷刑对待。你们能救得到我就救,救不到我,我只有在这里死。”

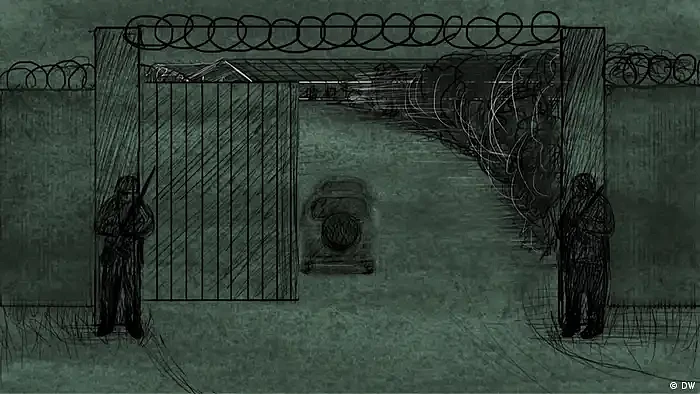

受害者会被关进高墙围绕、铁丝网密布的园区内,并有缅甸武装分子驻守在外,逃生成功机率渺茫。

受害者会被关进高墙围绕、铁丝网密布的园区内,并有缅甸武装分子驻守在外,逃生成功机率渺茫。

家属:有些中国警察比骗子还可恶

随著受害者人数及亲属报案情况激增,北京开始祭出重拳打诈。中国官媒“人民网”去年9月报道,中国公安部针对“群众报警反映其亲属被困境外情况”,将在“充分调查基础”上,加大对外交涉和解救力度,最大限度地保护其人身安全和合法权益。

但潘妈妈向DW披露,她去年向地方执法单位麻江县公安局报警了三次,得到的回应却是“你儿子不归我们管”,请他“自救”。DW致电麻江县公安局确认事实及请求置评,对方表示不便透露个案细节及发表评论。

“说这个话我真的心好凉,”潘妈妈说,并强调自己的遭遇并非个案,“好多人立不了案,警察不理他们,还把他们骂出去(警局)”。

一气之下,潘妈妈决定向中国国内媒体大量披露警方的不作为,期盼舆论能对官方单位施压。但她也澄清不该以偏概全,部分地区的公安仍相当积极,只是“有些警察真的是非常可恶,比那些骗子还可恶”。

协助解救人口贩运受害者的华裔志工Sandy(化名)也向DW表示:“在很多的案件中,我们发现当地的公安并不愿意协助家属立案。”而当警方不愿参与案件时,救援志工也难独立展开调查。

不过Sandy强调,她的救援团队经常与中国警方合作,提供当事人及园区资讯,以协助办案,“所以我们建立了一种信任……就像是互相帮助”。

Sandy本身是电信诈骗的受害者,曾因误信了陌生网友的投资话术而损失钱财。她创办反诈志工团体的初衷,并非为了救援,而是在网络上列出诈骗网站,以免下一个人受害。

基于安全因素,Sandy要求以匿名受访。她告诉DW,起初她“以为诈骗公司内的所有人都是罪犯”,“直到有一天,有人联系我,说他是被贩运到诈骗园区的,问我们能否帮帮他?”

当时Sandy才明白,不是所有诈骗人员都是“加害者”。但在法律面前,该如何界定被迫犯罪的人应属于“受害者”还是“罪犯”,仍存在不少争议。

获救回国 仍得面临司法审查

中国官媒央视今年1月报道,2023年缅方陆陆续续一共向中方移交了4.1万名“电信网络诈骗犯罪嫌疑人”,尤其在11月缅北爆发地方叛乱期间,有多支影片在抖音上流传,指诈骗公司以广播呼吁中国公民搭乘巴士返国。

其中一处地方单位——云南保山市公安局向当地媒体指出,在他们所接获的150人中,“有些是被解救的,有些是迫于压力被主动释放的”,但他们都将面临“一系列审查流程 ”,涉嫌违法犯罪的个体可能被行政拘留或刑事拘留。

王妈妈的儿子在去年10月初,即同一波的打诈行动中获释。据她所述,当时是由云南省普洱市公安局发了“解救函”至缅甸地方司法委,儿子才顺利获救。回国当日,儿子编号76号,与其他200多位中国公民一同被遣返,安置在云南省孟连县的勐阿边境派出所。

“你终于回来了!”王妈妈当时抱著儿子吐出了第一句话。

然而在10月31日上午,王妈妈就接到公安局来电表示“有事情”需要请儿子过去一趟。“在公安局门口,儿子说不用送他,他一会儿就回家了,”王妈妈回忆,但一直到晚间8点多,仍不见儿子踪影。

致电公安局询问状况时,王妈妈说民警貌似“心情不太好”,仅告知她,儿子在园区待了一年多,起码要让警方了解情况。王妈妈焦急回应:“我儿子去了一年多没有错,但是他(前年)9月8号把所有真相告诉我,我就去报警了⋯⋯不是说他愿意在那边,而是他回来不了。”她向警察强调,儿子同月稍晚也在网上报警,“如果你们能够把我儿子及时解救回来,他也不至于在那边受一年多的罪,不会被打成这个样子”。

是受害者,还是罪犯?

隔日,王妈妈收到公安发出的通知书,确定儿子因涉嫌“偷越国(边)境”遭到刑事拘留。

王妈妈大儿子被诱骗至缅北一处诈骗园区时,用手机偷拍下的办公大楼照片。

王妈妈大儿子被诱骗至缅北一处诈骗园区时,用手机偷拍下的办公大楼照片。

据中国《刑法》定义,刑事拘留是“现行犯或重大嫌疑犯”所采取的“临时剥夺其人身自由”的强制措施,而非处罚手段。最长拘留时间可达37天,以等待人民检察院做出是否批捕的决定。拘留期间,家属不得会见当事人,只能委托律师会面。

甫与儿子团聚,又再次接获刑拘噩耗,王妈妈感到身心俱疲。“我现在要求不高,只希望公安重新处理,让我儿子能及时治疗身上的伤,”王妈妈告诉DW,“哪怕是判刑,我也争取监外执行,求求国家帮忙。”

去年12月6日,王妈妈儿子正式遭中国检方以“偷越国(边)境”罪名逮补。至截稿前,他仍被羁押于同一处看守所,以待公安局调查取证并开庭审判。而家属始终无法会见到当事人一面,“连衣服都不让送”。

她另透露,在与儿子同日被遣返的大批“嫌疑人”之中,也有人面临相同处境。

位于北京的京都律师事务所11月撰文,即便是受到诱拐或胁迫而偷渡至缅北的人,仍很可能被视为非法越境,须负刑事责任。

至于诈骗罪,检方则会以“强制程度”为准则,判定个人是否“被胁迫从事诈骗”。譬如,若当事人“仅仅是”被没收了手机或身分证、未受拘禁,依然构成诈骗罪;但若是遭暴力对待如拘禁、殴打等危及人身安全,则可被视为“胁从犯”,依法可减轻或免除处罚,甚至无罪。

由于搜证困难,多数人在法律面前并无法达到“完美受害者”的标准。站在亲属的角度,他们则无法认同当事人在遭到人口贩运、受尽折磨之后,还得面临拘留及司法制裁。

儿子仍困在园区的潘妈妈则告诉DW,她希望执法单位能有更多积极作为,“不管是中国,或者美国、德国、欧洲,不管是哪个国家,老百姓这样子被害、被骗这样子⋯⋯这是一个孩子,伤害一个孩子就是伤害一个家庭;毁了一个孩子就毁了一个家庭。”

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64