成为规培生后,他们的手机里没有游戏

在医院,“规培生”是这样一群人:他们身穿白大褂,胸前挂着有“规培生”字样的工作证,在各个科室间轮转或者常驻。你在门诊看病时盯着你的人,你看完医生后为你开医嘱的人,在你手术时为主刀医生递工具的人,在你住院时一遍遍向你确定病史的人……他们都有可能是规培生。

他们大多刚从医学院校毕业,有的先工作半年,有的不需工作,然后成为规培生,进入一种和学校类似、但更加严肃的日常生活中。这里的“严肃”也可以换成其他形容词:忙碌,压抑,或者说,“不玩游戏”。在医疗行业内外,与规培相关的争议与讨论一直存在。在社交媒体上,“高压”“超负荷工作”等关键词频频与规培生的现状挂钩。

在通向职业的必经之路上,规培生们需要以牺牲个人空间的代价去应对这场培训吗?平时,他们有哪些放松身心的途径?他们会在休息时间做些什么?带着这些问题,我们和几家医院以及其中的规培生取得联系,通过一段时间的观察、相处,实地去了解他们的工作与生活。

■1

早上8点,重症医学科外,我在等焦蕴涵医生开门。

这是一所二级甲等医院,重症医学科在医院东北角4层大楼的最顶部,正对着电梯口的是病房区的大门,而医护通道在电梯左侧的拐角,楼梯口对面,一扇电子门挡着入口。

这栋大楼的2楼和其他楼的病房相联通

8点10分,门边喇叭响了两声,开了。在门内走廊尽头,按照规程消毒、换上白色工作服和拖鞋、戴上手术帽后,我走进了科室。

科室本身也是病房,三面墙边摆放着几个被蓝色挂帘分割开的病床,上面安静地躺着重症病人。

护士和医生围坐在中间拼成一排的桌子前,偶尔有人交谈,桌上摆着打印机和几台电脑,焦蕴涵医生在对着一摞纸签字,他的学生——规培生赖永怡——坐在他对面的电脑前。赖永怡抬头用眼神和我打了个招呼,又继续敲键盘。

8点20分,科室主任到了,他把连着充电宝的手机敲在桌上,表示早会开始。早会时间很短,他说话时,所有人都很沉默,一股看不见的压力盘旋在空气中。主任快速讲了3件事:一是科室收入比去年同期下降了两成;二是科室的人手不足;三是医院马上要搬迁了。

后两件事其实是一件事:搬迁需要分出人来做规划,会让人手更紧张。“我们ICU一直不受重视,但其实是很重要的,就是缺人。”

说到缺人,主任看了眼安静的科室,也许是想活跃气氛,忽然抬高语气说:“我们需要更多像小赖一样的年轻人。”赖永怡低了低头,科室响起一片笑声。

8点50分,早会结束,赖永怡跟着焦医生开始查房。今天也是她值班,这表示,从今天早上8点到第二天早上11点,她都要待在医院,做好随时去病房的准备。整个重症医学科室内有2名规培生,医生们被分成3组,3天一轮地流转值班,其中两组由1名规培生和他们的老师组成。

病房区在3楼,赖永怡拿着笔记本,小跑着跟在焦医生后面。焦医生是走楼梯下去的,他的身材很消瘦,走得却很快。焦医生管着十来位病人,这些病人的病程记录都要赖永怡来写。

下楼梯时,赖永怡从焦医生飞快的语速中,听说了昨天晚上新送来的病人的情况:“从第一医院转来了一个人,我们是没什么办法的,只能做临终关怀。”还有一个病人“开三轮车被撞了,找不到家属,但仍然要收,公立医院不能被人说‘见死不救’”。

靠近楼梯口的楼道中,摆着一张病床,躺着因为从高处摔倒而大脑受损的男孩,男孩看见我们靠近,大哭起来。赖永怡和男孩解释:“我们不是来打针的。”同时,焦医生从病床底拿出水瓶装的尿液,赖永怡解释如何分辨尿血。

医院的病房很紧张,房间都是3床一间,两间共用一个卫生间和阳台,每张床边都摆着心电图监视器。63床上躺着四肢被绑住的老人,血肿没消,正处于烦躁不安的阶段。赖永怡把焦医生询问老人儿子的问题、得到的答案和更新的医嘱都记在笔记本上。

对病人来说,医生来“查房”,更像是一次抚慰他们精神的聊天。赖永怡不仅要学习如何取病史和看病情,还要学习与病人交流。

72床,一个浑身伤疤的中年女人对焦医生哭诉自己的伤疤发疼;15床,一个摔倒入院的老人认为自己很好,想要出院。焦医生向女人解释伤疤的出血原因,又向老人解释,他本身的“脑萎缩为血肿留下了缓冲空间,所以需要留院观察”,又和他们打听更多感受,“是否头晕,感受是否清晰”再许诺会开止疼、消肿、活血的药物“帮他们”。

赖永怡把头埋在笔记本里,偶尔在谈话的间歇抬起头。她努力模仿焦医生的冷静,面对病人茫然的视线,总摆出一副严肃的神情。只是有时,她自己也显得迷茫,尤其是焦医生不在场时,很少有病人会和她打招呼,大多数人喊她“护士”,哪怕她的工作证就挂在胸前。

9点30分,在3楼走廊尽头的医务办公室,赖永怡对着笔记,在电脑上为各床病人开药、更新医嘱,并追加各个病人的病程记录。她写得很慢,许多字总要斟酌、回忆。远处健康监测器不时发出某项数值过高、过低的“咪咪”警报声,一个老人在痛苦地呻吟,护士匆匆走过去。

一名中年女人走进办公室,喊赖永怡“护士”,要她帮忙拿一下手套,赖永怡去了。回来刚坐下,一名外二科的医生跑进来,见没位置用电脑,便冲她喊:“起来一下。”赖永怡也站起来,等对方用完。

10点,赖永怡回到4楼,在重症监护室外等病人家属。重症监护室和探病区之间有一个用作缓冲的房间,家属们把当天的早、午、晚饭送来,赖永怡再拿进病房。第一批家属是5个男人,年纪最大不过40岁,还有身高马大的年轻人。门一开,他们涌入接待区,赖永怡阻止一名男人进病房,他们又拿出昨天拍的X光片,指着上面的散落的白点,要求她“解释一下这是什么”。

重症监护室总是一副安静又忙碌的氛围

赖永怡喊来焦医生,焦医生对病人家属解释“片子里的白点是松果体钙化,不要紧”时,赖永怡在一边默默听着;当家属们心悦诚服,对焦医生说“劳累你了”时,赖永怡也对着他们点头。

10点20分,赖永怡回到重症监护室,她用正中间桌子上的电脑继续写早上的查房记录。不远处,护士们正在为病人做清洗,一名老人在翻身时喊疼,因为“骨头太硬了”。同时,乡镇卫生院的救护车送来了一名老年女性,紧闭双眼,手紧贴在小腹上,“哞、哞”地呻吟。护士人手不够,喊赖永怡。她马上停下手上的工作,消毒双手后,帮忙把老人搬到病床上,护士往老人鼻上插管时,她凝视着老人。

回到电脑前写病历时,她打开手机,无声地播放腹部结构的教学视频。

■2

上午11点,任远忆从病房回来。她和赖永怡一个年纪,刚进重症医学科半年,几个月后,就要出发去一所三甲医院规培。她坐到靠近赖永怡的电脑前,但没碰电脑。

“我结束了,”她小声对赖永怡说。

“我才刚开始。”

“你老师病人比较多吧。” 远任忆说话时,赖永怡正在填病人的“危急值记录”,她抬起头来,问要怎么写:“要看哪些数据,没有标准,要怎么写啊?”任远忆回忆了会,一个字一个字地说:“予加大氧流量,做吸氧处理,密切观察生命状态……我就是这么写的,你写应该也没错。”

赖永怡还是犹豫了半天,才开始写。外面下起了大雨,焦医生在值班室休息了会,走出来,看到了任远忆,问她:“你值完班了,怎么不回家?”

“雨太大了,过会就走。”任远忆走到窗前,看外面的雨天。之前喊骨头太硬的老人睡着了,护士们都在忙,她走过去清理老人的饭盒,嘴里抱怨着:“家属饭送得太晚了,等下又是午饭,老人哪里吃得下,没营养,都只剩骨头了。”

她注意到了我,问我是谁,又问我“工资多少”。问完后,她摇了摇头,张开五根手指:“1500元,这是规培生的工资,当然,还有一些补贴。”

“你规培多久了?” 她冲赖永怡说。“1年。”赖永怡头也没回地说。任远忆对我说:“她还有2年,我3年,女人有几个3年。”说这句话时,她正在低头发微信,手指迅速地敲击着屏幕,脸上的哀叹神情很快转为微笑。雨更大了,隐隐伴随着雷声。“每次下大雨,我就特别想离开这个地方。”她对着屏幕说。

这时,焦医生探过头来,问赖永怡中午想要吃什么。之后,他打电话从饭店订了餐。

很快,订餐送到了,焦医生带我们沿着楼梯下到2楼病房,2楼病房都是双人间,其中一间被改成了骨科休息室,有两张床和一台电视。另外一名规培生许苑杰摆好了桌子,正在看电视,是央视体育频道转播的篮球赛。

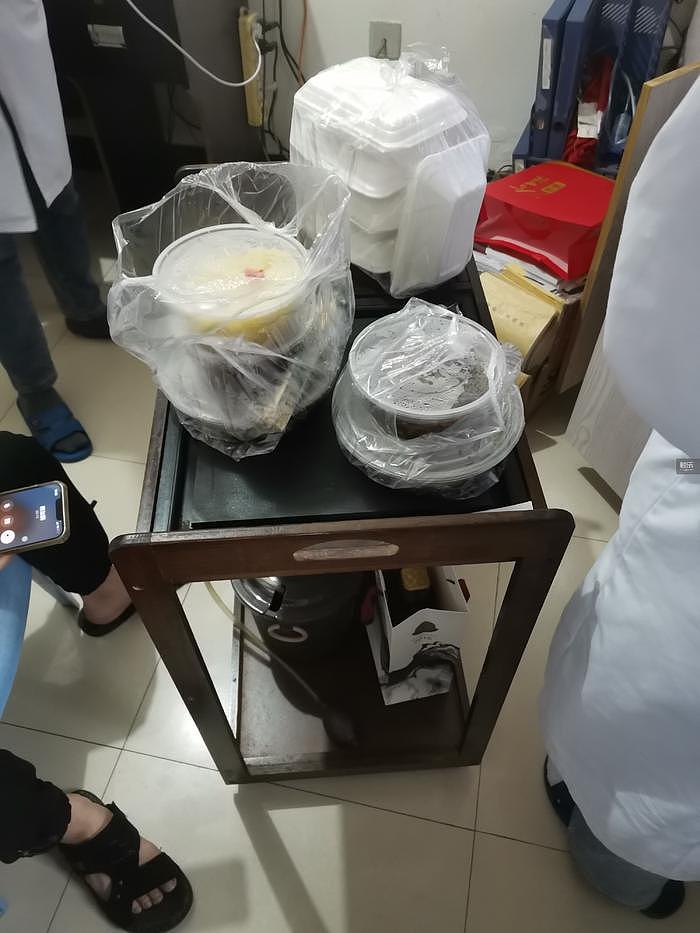

每天吃的外卖都很简单

“老戴没下班吗?”焦医生站在电视机前问。老戴是许苑杰的老师。

许苑杰侧过脸,一边解开外卖袋子,一边盯着电视机:“还没下台,我把他那份收起来。”

焦医生坐在床上,看着许苑杰摆出酸菜、猪肝和土豆丝,招呼我和赖永怡一起吃。房间里没椅子,赖永怡站在门边,抱着盒饭开始吃。她不在意,只是喊:“换个台吧。”

电视机的网络“被医院切断了”,焦医生拿着遥控器在几个频道里翻来覆去找节目,他们都兴致勃勃:生活频道里,一个女人在揉面,焦医生和许苑杰打赌她在做什么,到撒糖那一步时,焦医生有点失望,“估计是馒头,为什么要做馒头”,但最终做出来的是花卷。许苑杰嚷着换台:“甜花卷有什么好看的,花卷只有咸的才像样!”

“找找有没有记录片。”焦医生找到一部介绍无花果的美食纪录片,许苑杰嘴里嚼着猪肝,和赖永怡讨论着无花果的味道。

这大概是一天中他们最放松的时刻之一,之前在患者面前的严肃和稳重都消失了。围绕着电视,他们的话很多,嗓音也大了很多,包括焦医生在内,都在大喊大叫。

过了会,老戴进来了。吃饭时,老戴对许苑杰:“你得感谢我,有人说要中午进来打针,我劝他下午来,不然我们中午没得休息。”

■3

中午12点50分,赖永怡和焦医生都在值班室休息。

值班室在重症监护室内,由一道窄门分隔开,有一台可以写病历的电脑和一张架子床。赖永怡在值班室看抖音。焦医生和许苑杰也没睡,他们在打电话,张罗没休息或值班完的同事:“中午有事没,没事过来,给你个发财的机会。”

我躺在架子床顶层,听他们打电话,很快有人进来,几个人挤在底部的床上,让床左右摇晃。

他们打开了一个在线打麻将的微信小游戏,手机开的都是静音模式,不透一丝游戏音效,他们玩时,也很少说话,只有摸牌时间嘟囔一两声“又抽到二筒”“全是发财”,这些话也多半是编的。

许苑杰赢了一局,不停地重复念:“我是快乐的小青蛙,呱呱呱呱呱。”

第二局开始前,护士打进电话来,说有病人入院需要急诊。焦医生站了起来。“要喊赖永怡吗?” 许苑杰问。焦医生说:“不用,让她再休息会。”两个人走了。但很快,他们又回来了。“我觉得是讹人的,” 许苑杰说,“他说被人打了,说自己头晕,但我看他又在那抽烟。”

“我说不用住院,他非要住,”焦医生说,“住不住院关我屁事。”

他们又玩了一局。“继续吧?房间号86890,这局该我命好了。” 许苑杰问。

“呵,我去拉屎,你去烧香。”有人回他。

下午2点20分,赖永怡跑进来喊焦医生:“64床在喊我们,堵痰,抽不出来!”他们跑到楼下,闭眼的老人正浑身发抖,喉咙咯咯发响,一边的护士把透明的塑料管伸进老人喉咙,却始终抽不出痰。焦医生拉开护士,把连着塑料管的给压阀拆了下来,连忙开“痰培养加药敏”,赖永怡跑去找电脑,开完药,又去拿了给压阀。

等她回来,焦医生让她喊患者名字,“让他用力咳嗽”。

“候更生、候更生,咳一下,咳一下……”赖永怡在老人耳边喊,最终痰在一声咳嗽中流了出来,溅到了床头,赖永怡掏出手巾,背后的病人家属推着肩膀催她:“护士赶紧给老头擦一下。”

吸完痰,赖永怡回到护士站,写中午新来的病人的病史——那是焦医生检查的,当时她不在场,所以她要自己去问。

那是一名中年男人,下巴贴着止疼片,侧躺在护士站外的一张病床上,走近能听见一阵阵电子合成的笑声。

“张根生是吗?” 赖永怡用很冷静的态度问,“家里几个小孩?几男几女?有没有过敏的药……”

张根生眼睛上下转动,打量了一遍赖永怡:“这些我和医生说过了?你是医生么?还是实习生?”

赖永怡又说了一遍:“我是医生。” 张根生把目光移回手机,心不在焉地回答她,有时问好几遍才回,问完几个问题后,赖永怡冲他点了点头,仍然维持着一副冷静的神情。然后她回到护士站写病程记录,手指用力敲着回车,发出“哒哒”声。

有许多病人因为没有病床,只能躺在各个角落

下午大部分时间,赖永怡都待在护士站写病程记录,一方面是焦医生也在,一方面是为了“能在有危情的病人进来时,在场听病情,方便写病程记录”。一名恶心、呕吐的小女孩被父母抱着送了进来,焦医生看着拍的片子,耐心地向他们解释,孩子是“大脑被撞击导致的头晕”,而不是“感冒的头晕”。

当焦医生和女孩家属纠缠时,赖永怡感觉“女孩应该不用住院”,不用住院,也就不用写病历。于是,她离开护士站,去取另外一位新入院病人的病史。

那是一名41岁的男人,躺在床上,刚刚推来,赖永怡询问他之前那些问题“家里几个小孩?几男几女……”但对方没有反应,推着床的家属说他 “说话不利索了”。 这时焦医生出来了,他一来就让病人张嘴,伸舌头,病人照做了,他对赖永怡说:“不会说话,但有意识,你写‘朦胧状态’。”

下午4点30分,赖永怡写完了病程记录,回到科室,继续看教学视频,为晚点的课程做准备。

按照要求,规培生每周有2到3节课要上。赖永怡是助理医师培训,课程被安排在傍晚5点30分,也就是非值班日的下班时间后。这些课程会以两次考试的形式进行考核,一次是出科考试,一次是规培3年后的总考试,考试在每年特定的时间段进行,考试不通过,就只能下一年再考,也无法取得规培证,最终影响到规培生的职称晋升。

除了这两次考试,大部分规培生在规培第一年,还要完成执业医师资格考试。

赖永怡这天的课在医院最角落的一栋三层砖楼里进行,楼外地面上覆盖着很厚一层绿色青苔,之前在各个科室轮转的规培生都被聚集到这里,他们中不少人是匆匆赶来的,工作服还没来得及脱,也有一些人穿着简单的T恤和短裤,但和病房的严肃氛围不一样,这儿聚着的,才像是一群刚刚毕业的学生。

赖永怡和一名同龄的女孩凑在一起,两个人拉着手,靠在走廊的栏杆上说话。

没多久,医务处的医生开始拿着名单喊人签名,她们走上去,写下名字,再走进教室。教室布置很简单,一个假人躺在床上,老师摆弄着假人,没有座位,所有人都站着看老师讲课。

教学用的假人

教室的隔壁是一间宿舍,两台铁质架子床上放满了毯子和换下来的衣服,潮湿的地面上摆着水盆和毛巾,门敞开着,里面没有人。

晚上7点,赖永怡回到值班室,和焦医生一起吃饭,仍然是外卖。吃饭时,焦医生告诉赖永怡今天病人不多,9点可以先回家,有事再喊她。回家路上,赖永怡对我说:“这儿规培算挺轻松了,在大医院的规培才算累。”

下班路上,赖永怡计划回去再看会儿优酷上的视频学习,然后躺下,看会电视剧就睡觉。非值班日时,她也大多这样度过空闲时间:休息,学习,放空,娱乐总是很少、很谨慎。并非没有时间、精力去玩,而是她怕“上瘾”,她认为自己过的生活“要认真一点,玩开了,就回不来了”。

■4

规培生昌宇杰所在的三级甲等医院就是赖永怡所说的“大医院”。他的休闲方式同样少而谨慎——手机里没有安装任何游戏,闲暇时间喜欢在公园待着,放空。

我第一次见他是在下午3点。他离开了医院,没有回宿舍,也没有回租住的房子,只是像往常一样,来了公园。公园很安静,连绵的雨天带来清新的空气。“感受安静,呼吸会儿新鲜空气,医院太闷了,我喜欢这里。” 昌宇杰对我说。

他和赖永怡不同。在科室,赖永怡告诉我,她还没决定未来的去向:“可能是去个轻松点的地方,比如乡镇一级的医院,或者就留在这儿……反正医院越好,就越累。”

昌宇杰毕业后入职了一家二甲医院,工作1年后,在去年9月来到上级医院规培。规培的时间划分和学校差不多,每年9月开始、6月考试。昌宇杰进行的是“大外科”规培,在数个科室内轮转。他目前所在的是肝脑外科,3个月病房,1个月门诊。

他现在就处于第4个月。

门诊比病房轻松,昌宇杰到门诊时一般是早上8点,比在病房时晚1小时到岗,因为门诊“不用写病历,由坐诊的医生随手写几笔就行”。而在病房,需要提前到,“了解和更新昨夜病人的数据”。

在门诊需要注意的是,他得比他的老师先到,在师生的日常相处中,他一般称呼老师为老古,老古是一名上级医生。这天他晚了几分钟到门诊,但并不紧张,因为老古每周都有一天要做业务培训,做完走过来会晚一点。

规培生大部分时间都在写病历,他们喜欢用这种鼠标垫

等老古到,门诊就开始叫号了。

肝脑外科门诊大部分来的是“胆囊息肉病变”的病人,昌宇杰没有太多要注意的,他更关注的是一些老古抚慰情感的手段,比如和病人交流时的神态,“要有人文关怀,呃,就是不能发火”。

上午9点,一个中年女人进来了,求他们“给多做点检查”,因为“之前体检,显示胰腺比较宽”。昌宇杰觉得这不算什么问题:“很多人都会有这样的情况。”最终,老古还是让她去做了核磁共振,因为她“精神状态极度焦虑”,做了很长时间开导也没用,索性让她去拍个片子。

在门诊待到10点40分,没叫号了,老古放昌宇杰去午休。昌宇杰去了公园,他看了会儿书,复习了会儿规培考试。“考试挺难的。”他说,他问过学长,一般来说考试要花6个月的时间来准备,他决定提早一些。某种意义上,昌宇杰觉得在病房待了3个月后,能在较为轻松的门诊轮转1个月,也算是医院的好意,让他有机会备考。

11点30分,昌宇杰在医院门外的沙县小吃吃了饭,回了宿舍。大部分休息时间,他不大和人说话,因为很多话都在上班的时候“讲完了”,他新开了个哔哩哔哩的会员,在手机上看俄罗斯电视剧《实习医生》。

屏幕上,医生为病人做诊断的场景让他羡慕:“他们的病人,不会像我们这样,挤在一堆嗷嗷叫,国外的预约制在这方面可能比较完善。我们医院来这么多人,四五十个一拥而上,有些人也不守规矩,直接挤进来插队,但你又不能对他们发火,只能好声好气。”

几个月前,昌宇杰的手机上还是有游戏的,他玩《和平精英》。喜欢和朋友一起,但规培后就没玩了,大家都一样:“大家越来越忙,时间也不确定,就很少玩了”。

在病房时,昌宇杰远比现在忙碌。“(有手术时)每天8点半就要下去开台,在主刀医生来之前,检查器具,和麻醉师、护士做安全核查。我们医院3级、4级这样的高难度手术(根据风险程度、难易程度、资源消耗程度或伦理风险不同,手术由易至难分为1—4级)不少,手术没做完,谁也不能下台,经常做完手术,就到下午了。”

写查房、病历、协助手术和协调杂务,基本是昌宇杰此前3个月的日常,他有时也会遇到困难,比如和其他科室协调床位的时候,因为自己是“下级医院来的规培生,说了话没人回应”,那时,他只能找上级医生帮忙,又或者遇到脾气暴躁的老师,也“过得难”。

总的来说,昌宇杰觉得医院给的压力并不大,更难的是要适应和病人的关系。

他所在的这家医院,是每天从乡镇、县城汇集来的病人的终点,每个老师和规培生构成的小组平均要管20多个病床,还要接待近百人次的急诊病人和家属,这些人“如果不对他非常热情,他可能会觉得你看不起他,觉得你不重视,转手就投诉到医务处了”。

医院的值班室

下午2点,昌宇杰回到门诊,和老古继续给人看病。3点钟,门诊结束了,老古走了,他回了出租房,和我聊天。聊到未来时,他觉得和打工的人比,生活挺稳定,但也没太多可指望的:“工资由之前那家二甲医院发,每个月1500元,规培的科室会给1000元的住房补贴,但扣掉食宿基本要倒贴。值得一说的是,国家也会给每个月2000元的补贴。”

昌宇杰的生活比二甲医院的赖永怡、许奕杰忙碌,但这种忙碌是“周期性”的。比如1月到3月在病房规培时,他每天都“被病人围着,一天下来吃饭和喝水的时间都没有”。等到4月,分到门诊后,他就轻松下来了:下班早,有双休。

下班后,除了去公园坐着放空,昌宇杰也会在公园跑步,跑完简单吃个饭,回到出租屋看书或看电视剧。无论是昌宇杰、赖永怡还是许奕杰,他们都时常流露出一丝若有若无的严肃感——医院本身是一个充满了规则、日复一日运转的系统,系统的规则并非凭空制定,而是和许多人的生命安全相关,是严肃而无可置疑的。

初入医院的规培生们,在这样的系统里,面对日复一日、永远无法处理完的事情——这些事务又总是十分重要,每个细节都有可能产生重大的影响。在这种情况下,他们不得不始终紧绷着。就像我所看到的:没人规定规培生们不能在医院玩手机,当他们有空时,每次掏出手机,却总是在查资料或者学习;更多时候,他们更愿意以放空或者十分简单的娱乐来消磨时间,在这背后,是被植入他们脑海的信念——随时可能被需要,随时要打起精神。

这种严肃性超越了一份工作,或者一次考试给人带来的影响,它也自然地影响到了规培生们的生活,在这样严肃的生活中,休息时间——就像准备高考的间隙里——是没有游戏的。

在昌宇杰的出租屋里,我问了他最后两个问题。

“是不是感觉还在上学?”他回答:“不是,没有上学时那么轻松了,我要考虑自己的工资有没有涨,涨幅又怎么样,考虑未来。” 但未来如何,只有“规培完才知道”。

“恋爱呢?”

“太累了,我没精力应付。”

说完,昌宇杰向后靠,躺在床上,似乎在享受此刻的自由,他点开手机屏幕,又犹豫了一下,收起手机,又爬起来,翻开了教科书,对着书发呆。

(文中所有出现人物均为化名,题图与受访者无关。)

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64